विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

हमारी प्यारी-प्यारी आई श्रीमती हेमलता खोत, जिनका विवाह-पूर्व का नाम कुमारी सुनंदा धाकप्पा था, बड़ी सीधी-सादी थीं, एक शुद्धआत्मा! वे कुछ भीरु-सी मिष्टभाषी महिला थीं जिनकी खिली-खिली मुस्कान उस सुंदर चेहरे को मानो उजाल देती थी ! सौम्यता और सहृदयता की वे प्रतिमूर्ति थीं और हर चीज़ के प्रति उनका नज़रिया बड़ा सकारात्मक और ख़ुशमिज़ाज होता था । उनका मिलनसार व्यक्तित्व और नेक स्वभाव हर किसी को हमारे घर की ओर आकर्षित करता था ।

आई का जन्म २९ अक्तूबर १९३८ को उत्तरी कर्नाटक के एक छोटे-से गाँव सिरसी में हुआ और देहांत उनके पचहत्तरवें जन्मदिन के कुछ ही माह पहले २३ जून २०१३ को बंगलौर में हुआ । उनके परिवार की भाषा कोंकणी थी, स्कूली शिक्षा का माध्यम कन्नड़ था, कॉलेज की पढ़ाई अंग्रेज़ी माध्यम में हुई और खोत परिवार में विवाह के बाद वे अधिकतर मराठी ही बोलती थीं । हिंदी भी वे ठीक-ठाक बोल लेती थीं और तोक्यो में रहने के दौरान उन्होंने जापानी भाषा भी सीख ली थी । उनमें भाषाएँ सीखने की प्रकृतिदत्त प्रतिभा थी और यह गुण उनसे उनकी बेटियों में भी आ गया ।

आई अपनी पीढ़ी की पहली महिला थीं जो सिरसी छोड़कर उच्च-शिक्षा के लिए धारवाड़ विश्वविद्यालय आईं । यहाँ उन्हें मनोविज्ञान में स्नातक की डिग्री की पढ़ाई के लिए छात्रावास में रहना पड़ा । उनके पिता काफ़ी रूढ़िवादी थे और माँ सातवीं क्लास तक पढ़ी एक गृहिणी । वे तो लड़की को पढ़ाई के लिए कॉलेज भेजने पर ही राज़ी नहीं थे, पर अंततः आई के छोटे चाचा ने उनके माता-पिता को मनाया कि वे समय के साथ चलें और सुनंदा को ऊँची पढ़ाई करने की इजाज़त दे दें । यह तो उन लोगों के ख़याल में ही नहीं था कि सुनंदा पढ़-लिखकर अपना कैरियर बनाना भी चाहेगी । इससे उनकी यही अपेक्षाएँ थीं कि विवाह कर के वह अच्छी गृहिणी और माँ बने । उसकी शिक्षा का भी उनके लिए यही उदेश्य था कि इससे उसे कोई अच्छा पढ़ा-लिखा वर मिल जाएगा और यह शिक्षा उसे वर से उसी के स्तर की बातचीत करने के योग्य बना देगी ।

आई हमें अपने कॉलेज जीवन की बड़ी दिलचस्प दास्तानें सुनाया करती थीं । वे ऐन.सी.सी. में भरती हो गई थीं जहाँ उन्होंने घुड़सवारी सीखी । प्रकृति से ही वे दौड़-कूद के खेलों में माहिर थीं । बैडमिंटन की वे कुशल खिलाड़ी थीं और कॉलेज की टीम में खेलते हुए उन्होंने मेडल भी जीते थे। उनके कॉलेज जीवन की सबसे स्मरणीय बात थी अंतर्महाविद्यालयीन (इंटर कॉलेज) प्रतियोगिताओं में अपने दल की प्रमुख नर्तकी के रूप में दिल्ली की यात्रा का अवसर, जहाँ उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपनी कला का प्रदर्शन किया था । उनकी पहचान बन गई थी । उन्हें आज भी धारवाड़ विश्वविद्यालय की सौंदर्य सम्राज्ञी के रूप में याद किया जाता है । बेटी का इस प्रकार शोहरत का केंद्र बनना पिता को पसंद नहीं आया और उन्हें जब पता चला कि उसने यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स डे पर एक पुरुष साथी के संग बैडमिंटन के मिश्रयुगल (मिक्स्डडबल्स) मैच में भाग लिया है तो उन्होंने उसे कॉलेज से निकाल लेने की धमकी तक दी ।

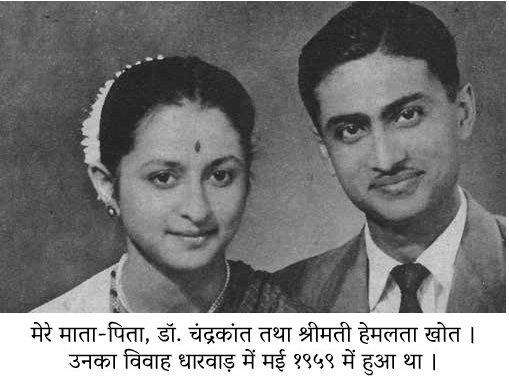

कॉलेज में सुनंदा की तीन घनिष्ठ सहेलियाँ थीं : वीणा तथा विमल नाम की बहनें और शालिनी । वीणा और विमल सुनंदा पर इस हद तक फ़िदा थीं कि लंबी-चौड़ी योजना बनाकर उन्होंने उसे अपने ताऊजी के यहाँ बुला लिया जहाँ उनका चचेरा भाई चंद्रकांत उन दिनों छुट्टियों में आया हुआ था । बहनों ने दोनों के परिचय को घनिष्ठ बनाने के सारे जतन किए जिसकी परिणति सुनंदा को भाभी के रूप में पा जाने में हुई । इधर उनकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ हुईं और उधर १६ मई १९५९ को, परीक्षा परिणाम आने के पहले ही सुनंदा चंद्रकांत की वधू बनकर खोत परिवार में आ गई । मेरी अज्जी और तात्या ने बड़े चाव से इस सुंदर कन्या का स्वागत किया । नवविवाहित युगल का सुंदर श्वेत-श्याम चित्र स्थानीय पत्रिका में भी छपा – वर्ष की सर्वश्रेष्ठ जोड़ी के रूप में ।

सुनंदा – विवाह के बाद जिसका नाम हेमलता हो गया था – एक अच्छे-ख़ासे संपन्न और विशाल ब्राह्मण व्यवसायी परिवार की सबसे छोटी बेटी थी । सिरसी में उनके यहाँ एक पूरे समय का रसोइया था और अन्य नौकर-चाकरों की भी कमी नहीं थी । इसलिए उसे खाना बनाना तो आता ही नहीं था, और भी किसी घरेलू कामकाज की जानकारी नहीं थी । उसके पिताजी ने, जिन्हें हम बाप्पा पुकारते थे, बड़ी समझदारी दिखाई । उन्होंने अज्जी से मिलकर बड़ी विनम्रता से यह ‘स्वीकारोक्ति’ की कि उनकी बेटी गृहस्थी के काम में बिलकुल कोरी है और सीधे कॉलेज से ही उनके चौके में पहुँची है । उन्होंने अज्जी से प्रार्थना की कि बिटिया को माँ की तरह सहेज लें और प्यार से उसे ज़रूरी-ज़रूरी बातें सिखा दें । यह उनका वादा था कि सरलादेवी खोत जैसी गुणी महिला यदि उसे प्रशिक्षण दें तो वह अच्छी छात्रा सिद्ध होगी और बड़ी लगन से सब कुछ सीख लेगी । अपनी बेटी की ख़ुशी के लिए नाना इससे बेहतर और कुछ कर ही नहीं सकते थे।

आई ने हमारे सामने स्वीकार किया कि वे अपनी सास के रोब में कुछ सहमी-डरी-सी रहती थीं । वे, अर्थात अज्जी, इतने सबल व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं, स्वयं अपनी चेष्टा से डॉक्टर बनीं और स्थानीय महिला क्लब की अध्यक्ष भी थीं । (पर) उनका व्यवहार हमेशा सदय रहा और रसोई में नौसिखिया आई की प्रारंभिक भूलों और दुर्घटनाओं को उन्होंने बड़ी सहजता से बर्दाश्त कर लिया । अज्जी और नलू आत्या ने नई बहू को घर सँभालने और खाना पकाने की बुनियादी बातें सिखाईं । आई बताती हैं कि जब वे ब्याहकर आईं तो उन्हें एक कप चाय तक बनाना नहीं आता था और रसोई के सामान में विभिन्न दालों, सब्ज़ियों और मसालों तक के नाम वे नहीं जानती थीं । अज्जी और आत्या के निर्देशन, और प्रशिक्षण के प्रति वे हमेशा कृतज्ञ रहीं ।

आई खाना बहुत बढ़िया बनाती थीं और जैसा हमने बचपन में देखा, वे बड़ी अच्छी मेज़बान थीं । खाना बनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था और सबको खिलाना उनका शौक था । रसोई में उनके कभी अनाड़ी, फूहड़ नौसिखिया होने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकती ।

भारतीय रेल के अफ़सर की पत्नी होने के नाते उन्हें बड़ी शान से सारे भारत में घूमने का अवसर मिला । उन्हें पहले दर्ज़े में यात्रा के लिए मुफ़्त में पास मिला करते थे, रहने के लिए लंबे-चौड़े आवास और घरेलू नौकर-चाकर भी । वेतन दर ऊँची नहीं थी लेकिन सरकार रेलवे केअफ़सरों को जो सुविधाएँ देती थी उससे वे एक शानदार जीवन शैली निभा ले जाते थे। उन्हें जापान में रहने का मौक़ा भी मिला और वहाँ उन्होंने इस नई संस्कृति से बहुत कुछ सीखा : वहाँ की पारंपरिक पुष्प-सज्जा इकेबाना और ओरिगामी तथा याकितोरी जैसे शिल्प। उन्होंने हिबाची ग्रिलपर जापानी शैली के व्यंजन बनाने भी सीखे । जिस समय भारत में मॉल और नियोन रोशनियाँ अनजानी चीज़ें थीं, उन्होंने तोक्यो के गिंज़ा क्षेत्र में ख़रीदारी के शानदार अनुभव का आनंद लिया ।

जिन बातों के कारण मेरे मन में आई के प्रति बेहद प्रशंसा भाव है उनमें से एक है, नौकरानियों के बच्चों की पढ़ाई और पोषक आहार को लेकर उनकी लगन और प्रयत्न । तीसरे पहर वे अक्सर ही नन्हे बच्चों को लेकर बैठ जातीं; उन्हें पढ़ना, लिखना और गणित सिखातीं और ये सुनिश्चित कर लेतीं कि स्कूल की पढ़ाई उन बच्चों की समझ में आ गई है और उन्होंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है । वे उन्हें प्रेरणा देनेवाली कहानियाँ भी सुनातीं और उनमें श्रेष्ठ मूल्यों और बुनियादी साफ़-सफाई के बीज बोने की कोशिश करतीं । बच्चे उनसे बड़ा प्यार करते थे – उनके मुस्कुराते चेहरे और उनके द्वारा वितरित किए जानेवाले स्वादिष्ट नाश्ते से भी – और मुझे पूरा यक़ीन है कि उन्होंने कुछ अच्छी आदतें भी सीखी ही होंगी ।

आई को किटी पार्टियों, क्लब जाने या ताश खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी । खाना पकानेऔर घर की देखभाल करने के अलावा वे हमारे विस्तृत परिवार की भी बहुत अच्छी तरह सार-सँभाल करती थीं, विशेषकर हमारी अज्जी, आत्या और तात्या की । रेलवे महिला कल्याण समिति में वे काफी सक्रिय रहती थीं और स्थानीय साईं केंद्र की भजन, सत्संग, नारायण सेवा या ग़रीबों को भोजन कराने जैसी गतिविधियों में भी । आई को अंग्रेज़ी, मराठी और कन्नड़ में उपलब्ध आध्यात्मिक साहित्य पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और स्वामी चिन्मयानंद जैसे अध्यात्म गुरुओं की वक्तृताएँ सुनने भी वे जाती रहती थीं ।

आई पूर्णतः समर्पित पत्नी, कर्तव्यपरायण बेटी और बहू, ख़ुशमिज़ाज मित्र, हम तीनों बहनों की देवी जैसी माँ और हमारे पाँच बच्चों पर जान छिड़कनेवाली नानी थीं । वे हमेशा परिवार की ज़रूरतों को अपनी ज़रूरतों से बढ़कर मानती थीं । अपनी मीठी बोली तथा मददगार प्रवृत्ति के ज़रिये वे सभी को प्रसन्न रखने की कोशिश करती रहती थीं । शायद वे ज़रूरत से ज़्यादा ही कर्तव्यपरायण थीं क्योंकि मुझे लगता है कि स्वयं अपनी सेहतपर वे विशेष ध्यान नहीं देती थीं । वे लंबे-लंबे समय तक अस्वस्थ रहती थीं मगर पूछनेपर एक खिली-खिली सी मुस्कान के साथ हमेशा यही जवाब मिलता था ‘मैं तो बिलकुल ठीक हूँ’ । अपने सकारात्मक रुख़ के चलते ही इतनी बीमारियों के बावज़ूद वे इतना सोद्देश्य और भरा-पूरा जीवन जी सकीं ।

चालीस की उम्र तक पहुँचने के पहले ही वे गठिया (रह्यूमटाइड आर्थराइटिस) की शिकार हो चुकी थीं । उन्होंने इसके लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा का सहारा लिया । इससे उन्हें लाभ भी हुआ लेकिन इसी से उनके शरीर तंत्र में धातु का विष भी उग्ररूप से फैल गया । परिणामस्वरूप उनके गुर्दों ने क्षतिग्रस्त होकर काम करना बंद कर दिया । इसका नतीजा यह हुआ कि उनका रक्तचाप बहुत बढ़ गया और गर्दन से होकर दिमाग़ को रक्त पहुँचाने वाली धमनी विस्फारित हो गई । १९९९ में उनके अग्न्याशय (Pancreas) में सूजन आ गई जिससे शरीर के कई अवयवों ने काम करना बंदकर दिया । एक बार उनकी हृदय गति रुक गई और वे दस दिन तक कोमा में रहीं । उन्हें डायलिसिस की ज़रूरत पड़ने लगी । वे मानो मृत्यु के द्वार से लौटीं पर इससे उन पर जो अवसाद घिर आया, उससे उबरने में उन्हें लगभग दो वर्ष लग गए ।

इस सबमें बाबा ने एक मज़बूत स्तंभ की तरह उन्हें सहारा दिया और जो कुछ भी संभव था, वे उनके लिए करते रहे। उनके खान-पान और दवाइयों पर वे बराबर नज़र रखते रहे और रोज़ शाम को वे उनके साथ टहलने जाया करते थे। साप्ताहिक काउंसलिंग (परामर्श) के लिए भी वे आई के साथ जाते थे। मेरी बहन माधुरी, जो सेना में डॉक्टर थी, उस समय पुणे में ही नियुक्त थी और इस अत्यंत कठिन समय में उसका भी उन्हें बहुत सहारा रहा ।

२००२ से २०१२ के दौरान आई काफ़ी सक्रिय और प्रसन्न रहीं हालाँकि उन्हें डायबिटीज़ के कारण नियमित रूप से इन्सुलिन लेना पड़ता था । रीनल डायबिटीज़ के कारण उन्हें खान-पान में सख़्त परहेज़ बरतना पड़ता था – आहार में नमक, शकर और प्रोटीन पर पाबंदी थी । दैनिक औषधियों की जटिल क़वायदथी सो अलग !

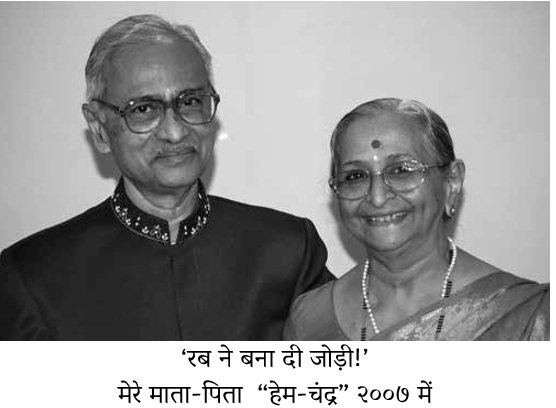

अगस्त २००७ में हमने पुणे में बाबा का पचहत्तरवाँ जन्मदिन मनाया और मई २००९ में बंगलौर तथा पुट्टपर्ती में उनलोगों के विवाह की स्वर्णजयंती । इस काल की ये मेरी सबसे मधुर स्मृतियाँ हैं।

इसके ठीक बाद ही बाबा को पार्किनसंज़ प्लस सिंड्रोम होने का पता चला । उनकी याददाश्त जवाब देने लगी । आई के लिए यह स्थिति बेहद कठिन थी । जीवन भर बाबा ही सारे आर्थिक मामले सँभालते रहे थे, और अब अचानक ही यह भार उनपर आ पड़ा था । दोनों ही एक दूसरे पर बहुत निर्भर थे और अब स्वयं अपनी और एक दूसरे की सार-सँभाल करने में अक्षमता उन्हें बेहद कुंठित और अवसादग्रस्त कर देती थी ।

श्रीसत्यसाईं बाबा में आस्था और भक्ति ने आई को अंत तक कमज़ोर नहीं पड़ने दिया । २१ दिसंबर २०१२ को आई की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और उन्हें हीमो-डायलिसिस के सहारे सँभाला गया । मशीन पर यह निर्भरता उन्हें तनिक भी नहीं सुहाती थी और हर तीसरे दिन कमांड हॉस्पिटल की डायलिसिस यूनिट में बिताए जानेवाले चार घंटे उनके लिए घोर यंत्रणादायक होते थे। जून २०१३ में इस सौम्य-सुकुमार महिला ने दिखलाया कि अंदर से वे कितनी मज़बूत थीं । उन्होंने निश्चय कर लिया कि सप्ताह में तीन बार होनेवाले डायलिसिस वे नहीं करवाएँगी । वे यह बात अच्छी तरह जानती थीं कि इसका परिणाम उनकी मृत्यु ही होगी । हाँ, वे जानती थीं कि उनके प्रियजनों पर कैसा पहाड़ टूटेगा लेकिन उन्होंने साफ़-साफ़ कह दिया कि रोज़-रोज़ तिल-तिल कर मरने से एक बार में ही मर जाना बेहतर है । उनकी एकमात्र कामना थी कि वे घर पर ही शीघ्र और शांतिपूर्वक प्राण त्यागें, उन्हें अस्पताल न ले जाना पड़े। यह निर्णय उन्होंने बाबा के एस्पिरेशन निमोनिया से गंभीर रूप से बीमार होकर अस्पताल में आइ.सी.यू. में भरती होनेपर लिया । वे प्राणपण से यही चाहती थीं कि इस पृथ्वी को वे अपने पति से पहले छोड़ें । ईश्वर ने वट सावित्री पूर्णिमा की पावन तिथि को उनकी यह कामना पूरी की ।

मेरे जीवन का यह सबसे कठिन दौर था । मैं परमात्मा और अपने अतुलनीय माता-पिता की हृदय से कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे इन हृदय विदारक घटनाओं से गुज़रने और इन तमाम दायित्वों को सँभालने की शक्ति दी । बाबा और आई ने अपने माता-पिता, हमारे अज्जी और तात्या की जिस प्रकार देखभाल की थी, उसके माध्यम से हमारे सामने उन्होंने जीवंत उदाहरण रखा था और इससे हम तीनों बहनों को उनकी यथासंभव देखभाल करने की आतंरिक शक्ति मिली थी । साईं राम । साईं राम । साईं राम ।

आज १५ जनवरी २०१४ को मैं यह लिख रही हूँ । आज भी पूर्णिमा है और चन्द्रमा का विशाल गोलक एक सुनहले प्रभामंडल से घिरा है । आज मकर संक्रांति है और यह ‘हेम-चंद्र’ (सुनहला चंद्रमा) मुझे बता रहा है कि आई-बाबा एक साथ हैं और परम शांति से साईं में समाए हुए हैं । वे वास्तव में एक-दूसरे के लिए ही बने थे और मृत्यु ने उन्हें फिर से मिलाकर उनकी सदा संग रहने की प्रतिज्ञापूर्ण कर दी है ।