विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

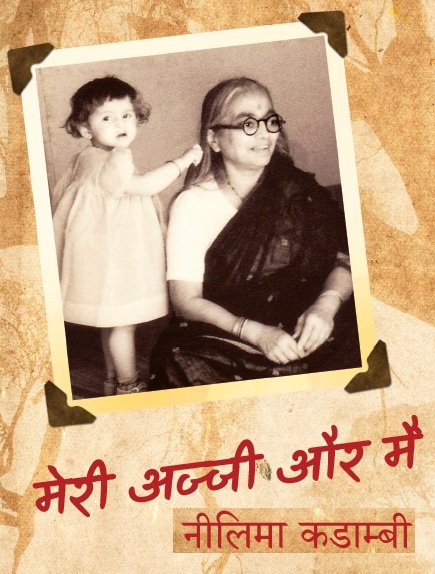

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

बापूजी से इस आकस्मिक मुलाक़ात का युवा गोपालराव के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा । उस दिन से उन्होंने स्वयं अपने जीवन में भी सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांतों पर आचरण करना शुरू कर दिया । जीवन के अंतिम दिन तक उन्होंने केवल खादी के सादे वस्त्र धारण किए और सर पर गाँधी टोपी लगाते रहे । उनके पास निजी सामान नाममात्र को होता था । उनका मानना था कि जीवन के किसी भी दौर में मनुष्य के पास कपड़ों के केवल तीन सेट होने चाहिए : ‘एक माण्डी, एक दाण्डी अणि एक इमरजेंसी साठी’ (एक तन पर, एक कपड़े सुखानेवाले तार पर और एक अतिरिक्त सेट वक़्त-ज़रूरत के लिए) । उनका दृढ़ मत था कि ज़िंदगी आराम से गुज़ारने के लिए इन्सान को इससे ज्यादा की ज़रूरत भी नहीं है और इससे मनुष्य रोज़ नहाने के बाद ‘क्या पहनूँ’ की दुविधा से भी बच जाता है । गाँधीजी के प्रभाव का ही परिणाम था कि गोपालराव शिक्षा और रोज़गार के माध्यम से हरिजनों और महिलाओं के सशक्तीकरण के ज़बरदस्त पैरोकार बन गए । देश में उभरती समाज सुधार की लहर में विधवाओं के पुनर्विवाह की जो माँग उठ रही थी, वे उसके भी प्रबल समर्थक थे और उनका संकल्प था कि अपने जीवन साथी के चुनाव में अपने इस समर्थन को वे कार्य में परिणत करके दिखाएँगे ।

और इस तरह मेरी दादी सरलादेवी खोत के रूप में जानी जाने लगीं । १९२९ में दोनों ऐल.सी.पी.ऐस. डिप्लोमा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए और विवाह बंधन में बँध गए । उन दिनों ऐम.बी.बी.ऐस. की डिग्री नहीं होती थी । ऐलोपैथिक आयुर्विज्ञान में तब ऐल.सी.पी.ऐस. ही एम.बी.बी.ऐस. से निकटतम और समान डिग्री थी । इसे पाने के बाद उन्हें भारत या दुनिया के किसी भी ब्रिटिश उपनिवेश में जनरल प्रैक्टिस या पारिवारिक डॉक्टर के रूप में प्रैक्टिस करने, प्रसव कराने और छोटे-मोटे सरल ऑपरेशन करने की अनुमति मिल जाती थी । उन दिनों साधन संपन्न परिवारों के युवकों को इसके बाद आगे के प्रशिक्षण के लिए लंदन भेज दिया जाता था ताकि वे रॉयल कॉलेज ऑफ़ फिज़ीशियंस एंड सर्जन्स से ऐम.बी.बी.ऐस. और ऐफ.आर.सी.ऐस. जैसी उच्चतर योग्यताएँ अर्जित कर सकें । गोपालराव खोत भी ऐसा कर सकते थे किंतु एक विधवा से विवाह करने के फ़ैसले ने उन के भविष्य का पूरा नक्शा ही बदल दिया ।

भाग्य ने सरलादेवी और गोपालराव के लिए कुछ और ही योजनाएँ बना रखी थीं । मेरे परदादा डॉ. कृष्णाजी इस बात से बेहद नाराज़ थे कि उनका बेटा एक बालविधवा से विवाह कर रहा है । यह ठीक है कि वह ब्राह्मण परिवार से थीं, पर वह परिवार घोर दरिद्र था, और वह स्वयं एक विवाह और वैधव्य से गुज़र चुकी थीं । वे किसी भी हालत में उसे अपनी पुत्रवधू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। ऊपर से सरला गोपाल से उम्र में भी कुछ वर्ष बड़ी थीं । वे उम्र के तीस वर्ष पार कर चुकी थीं और विवाह तथा प्रजनन के लिए उपयुक्त मानी जानेवाली आयु को काफ़ी पीछे छोड़ चुकी थीं । डॉ. कृष्णाजी ने साफ़-साफ़ कह दिया कि उनके घर में न उनके बेटे का न नववधू का स्वागत होगा क्योंकि इनलोगों ने उन्हें समाज में मुँह दिखाने लायक ही नहीं रखा है ।

महर्षि कर्वे के आशीर्वाद के साथ सरला और गोपाल का विवाह बड़ी सादगी से संपन्न हुआ । विवाह में कर्वे परिवार, कुछ घनिष्ठ मित्र और चिटणीस, देशपांडे तथा मुजुमदार (जो आज सिम्बायोसिस सोसाइटी के संस्थापक के परिवार के रूप में प्रसिद्ध हो चुके हैं) परिवारों से शुभचिंतक संबंधी उपस्थित थे । विवाह के बाद वे कुछ समय तक पद्मभूषण पद्मश्री डॉ. एस. बी. मुजुमदार के माता-पिता के साथ रहे। खोत परिवार के मुखिया ने ही इस विवाह का बॉयकॉट कर रखा था इसलिए उस परिवार से कोई भी इसमें शामिल नहीं हुआ । मुझे पूरा यक़ीन है कि आजरा गाँव और धारवाड़ में इस प्रसंग को लेकर बड़े नाटक हुए होंगे; बहुत बहस-मुबाहसे भी हुए होंगे और इस साहसी कदम के औचित्य-अनौचित्य पर विचार भी हुआ होगा । मुझे तो बड़ी ख़ुशी है कि उन्होंने विवाह कर लिया, नहीं तो आज मैं कहाँ होती ? जैसी मैं आज हूँ, वैसी कैसे होती – सरलादेवी और गोपालराव की पोती होने पर गर्वित, जिसे उनकी अद्भुत गाथा सुनाने का सौभाग्य मिला !

अगर नीयत अच्छी हो और काम नेक, तो लोगों को अपनी चुनी हुई राह पर चलने और अपने ऊँचे लक्ष्यों को प्राप्त करने में उस सर्वशक्तिमान से पूरी-पूरी सहायता मिलती है । इस सिद्धांत में भी मेरी पूरी आस्था है । हमारे विश्व के भंडार में कमी नहीं है । यदि कोई पवित्र उद्देश्य एवं सम्पूर्ण आस्था से संधान करे तो उसका चाहा उसे अवश्य मिलता है ।

समाज को मशाल लेकर रास्ता दिखलानेवाले इन दो लोगों के साथ भी यही हुआ । इनके वैवाहिक जीवन का आरंभ हालाँकि बहुत विवादों और तूफ़ानों के बीच हुआ लेकिन यह फला-फूला और यह प्रेमभरा संग-साथ छप्पन लंबे वर्षों तक चलता रहा । इस जोड़े को जल्दी ही विदेश जाने का भी मौक़ा मिला । पूर्वी अफ्रीका में टांगानिका (आज का तंज़ानिया) भी ब्रिटिश उपनिवेश था । वहाँ इन दोनों को नियुक्ति मिली और अगले ग्यारह साल इन्होंने वहीं गुज़ारे ।

कुछ लोग इसे नाराज़ और दखलंदाज़ घरवालों से दूर एक लंबा हनीमून मान सकते हैं, तो कुछ इसे वनवास कह सकते हैं जो माता-पिता को दुःख देने के दंडस्वरूप इन्हें मिला था । सच तो यह है कि इन्हें वास्तव में अफ़्रीका के घने जंगलों में दूर-दराज़ बसे गाँवों में ही रहना पड़ा था । बियाबान में ख़ानाबदोश-सी ज़िंदगी बिताना और अनजाने देश में बच्चों का पालन-पोषण करना इस युवा जोड़े के लिए आसान नहीं था । कठिनाइयों और चुनौतियों से भरे ऐसे जीवन के लिए अदम्य साहस, परिश्रम और अपने आपको परिस्थितियों के अनुरूप ढालने की क्षमता की ज़रूरत थी । मेरी दादी में वह हिम्मत थी कि यह सब उन्होंने बिना किसी शिकायत के हँसते-हँसते निभाया । ब्रिटिश सरकार से कार्यसंबंधी अनुबंध के तहत उन्हें तीन वर्ष में केवल एक बार भारत आने की अनुमति थी । यह यात्रा समुद्री जहाज से होती थी और दार-ए-सलाम से बंबई आने में एक तरफ की यात्रा में कम से कम दस दिन लगते थे।

सन १९२९ में इन्होंने साथ-साथ यह जो दुस्साहसिक यात्रा की थी उसके बारे में मैंने सुन रखा था । इसलिए साठ वर्ष बाद १९८९ में जब मेरे सामने ऐसा मौक़ा आया तो मेरे लिए निर्णय लेना आसान हो गया । मैंने और मेरे पति विवेक ने पुणे के उसी मेडिकल कॉलेज से स्नातकोत्तर परीक्षा पास की थी जिससे मेरे दादा-दादी कर चुके थे । इसके ठीक बाद मुझे, विवेक और हमारी सालभर से भी छोटी बिटिया पूजा के साथ तीन वर्ष के लिए सोवियत संघ (USSR) जाने का अवसर मिला । यह बड़ा साहसिक कदम था जिसके लिए मुझे फ़ैसला लेना था । ज़्यादातर लोगों के लिए जीवन के इस मोड़ पर, जब हम पर एक नन्हीं बच्ची की देखभाल की जिम्मेदारी भी थी, ऐसा कदम उठाना निरा पागलपन था । मेरी प्यारी दादी इनमें एक अपवाद थीं ।

उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि नन्हे बच्चे प्यार के बल पर ही पल जाते हैं और नए माहौल से वे बड़ी जल्दी तालमेल बैठा लेते हैं । उन्होंने कहा कि माता-पिता उनका ख़याल रखें और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करते रहें तो बच्चों को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है और कहाँ पाला गया है । हाँ, यह बात उन्होंने मानी कि किसी की मदद के बिना हर काम खुद करना आसान नहीं होगा । अनजाने देश में, लंबे समय तक कड़कड़ाती ठण्डवाले मौसम में, छोटी-सी तनख्वाह में काम चलाना, एक नई भाषा सीखना, घरेलू काम और पेशे के बीच तालमेल बैठाकर चलना आसान कैसे हो सकता था ? फिर भी उनका विश्वास था कि अगर मैं और मेरे पति संग-साथ मिलकर, खून-पसीना एक करके जुट जाएँगे तो यह सब सफलतापूर्वक निभा जाना बिलकुल संभव है । उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया कि ईश्वर हमारे आसपास और हमारे दिल में रहता है और वह हमेशा हमारे कल्याण का ध्यान रखेगा ।

ईश्वर में इस आस्था और अज्जी के शब्दों ने विवेक और मुझको वह साहस दिया कि हमने सोवियत संघ (USSR) सरकार की उस छात्रवृत्ति को स्वीकार कर लिया जिससे हमने मॉस्को में थर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट में अपनी स्नातकोत्तर डिग्री का अध्ययन पूरा किया और विशेषज्ञता हासिल की । उस साल मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के माध्यम से सिर्फ़ दस डॉक्टरों को इस छात्रवृत्ति की पेशकश की गई थी । हमें वहाँ कई ऐतिहासिक स्थितियों और घटनाओं के बीच रहने का रोमांचकारी अवसर भी मिला । हम एक महाशक्ति के आर्थिक पतन के साक्षी रहे और भूतपूर्व सोवियत यूनियन के विशाल साम्राज्य को अनेक राष्ट्रों में टुकड़े-टुकड़े होकर बिखरते भी हमने देखा । शेष यूरोप में जो कुछ घटित हो रहा था, यह उसके बिलकुल विपरीत था । बर्लिन की दीवार के टूटने के बाद सम्पूर्ण यूरोप को एक महासंघ में संगठित करने के प्रयास गति पकड़ रहे थे।