विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

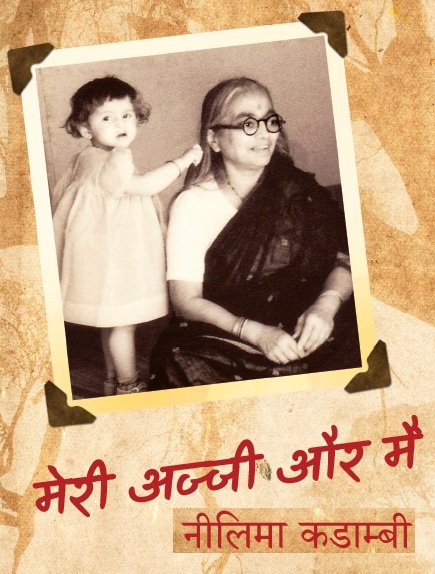

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

पुणे के बैरामजी जीजीभॉय मेडिकल स्कूल में श्रीमती रखमाबाई कोटणीस (जन्मनाम – अकुताई चिटणीस), गिनी-चुनी महिला शिक्षार्थियों में से थीं । कॉलेज का यह नाम १९२३ में था जिसे बादमें बदलकर बी. जे. मेडिकल कॉलेज कर दिया गया । पढ़ाई में बहुत तेज़ होने के कारण अकुताई को छात्रवृत्ति मिलती थी जिससे उनके स्कूल (कॉलेज) की फ़ीस केअलावा नर्सों के हॉस्टल में रहने-खाने का ख़र्च भी निकल आता था । उस समय डॉक्टरी की पढ़ाई करनेवाली लड़कियों की संख्या इतनी कम थी कि उनके लिए अलग छात्रावास की व्यवस्था नहीं की गई थी । आज की अपेक्षा उस समय इस संस्थान में दी जानेवाली शिक्षा का स्तर बहुत ऊँचा था पर फ़ीस बहुत कम थी । वहाँ के पाठ्यक्रम की संरचना ब्रिटिश शिक्षाव्यवस्था के अनुरूप हुई थी और आज भी वह वैसी ही है । भारत में उस समय डॉक्टरी शिक्षा का ख़र्च अंधाधुंध बढ़ा हुआ नहीं था पर इस छात्रवृत्ति के बिना वह अकुताई की पहुँच के बाहर ही होता ।

उस समय लोगों में आम धारणा थी कि कोई युवती आगे चलकर अच्छी आमदनी देनेवाली उच्चशिक्षा लेने को तभी बाध्य होती है जब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो और उसके माता-पिता दहेज़ की अच्छी ख़ासी रकम चुकाकर उसके लिए उपयुक्त वर ढूँढने में सक्षम न हों । उसमें कोई शारीरिक कसर हो या उसे कुरूप समझा जाता हो जिससे कोई उससे विवाह करने को तैयार न होता हो तब भी उसे जीविका चलाने के लिए उपयुक्त नौकरी की तलाश करनी पड़ती थी । लेकिन कोई बालविधवा आर्थिक दृष्टि से स्वाधीन होने और समाज में सम्मानजनक स्थान पाने के लिए डॉक्टरी की शिक्षा ले और यह पेशा अपनाए, यह उनकी कल्पना से भी बाहर की बात थी ।

बहरहाल, मेरी दादी बड़ी भाग्यशाली थीं कि उन्हें हिंगणे स्त्रीशिक्षण संस्थान में विद्याध्ययन करने का अवसर मिला । यहाँ उन्होंने श्रम के गौरव का पाठ पढ़ा और यह जाना कि स्त्री-सशक्तीकरण आर्थिक स्वाधीनता से ही संभव है, और वह स्वाधीनता उच्चशिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से ही पाई जा सकती है । महर्षिकर्वे का दर्शन अपने समय से बहुत आगे था और उसने हमारे देश के लिए अत्यंत आवश्यक समाज सुधार की चिनगारी को हवा दी थी । कहा जा सकता है कि वे हृदय से नारीवादी थे क्यों कि अपने १०५ वर्ष के दीर्घजीवन में पूरे समय वे स्त्रियों को उनके लिए अपेक्षित सम्मान देते रहे थे । उनका संस्थान वह मंच था जिसने स्त्रियों के लिए अनेक अवसरों की सर्जना की ।

पुरुषसत्तात्मक समाज में अल्पसंख्यक होकर रहना आसान नहीं है । आयुर्विज्ञान का प्रशिक्षण बहुत कड़ी मेहनत माँगता है । उसका पाठ्यक्रम भी इतना विस्तृत होता है कि सँभालना मुश्किल हो जाता है । निश्चय ही मेरी दादीमाँ के सामने ऐसे कई पल आए होंगे जिनमे उनमें इस पढ़ाई और अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर अपने निर्णय पर संदेह जागा होगा, आशंका उभरी होगी ।

एक शाम हिंगणे से बी. जे. मेडिकल स्कूल जाने के लिए वे बस स्टॉप पर खड़ी थीं । साथ में एक छोटे से ट्रंक में उनका कुल सामान था । तभी शराब से गंधाते युवकों के एक झुण्ड ने उनको घेर लिया । उन्होंने अकुताई का पर्स और ट्रंक छीनने की कोशिश की । अकुताई बेहद डर गईं । अपनी कुल जमा-पूँजी खो देने के डर ने उनमें ऐसा दुस्साहस भर दिया कि अपने लंबे, काले छाते को लेकर वे उन पर टूट पड़ीं और साथ ही ज़ोर-ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाने भी लगीं । उनलोगों ने सपने में भी न सोचा होगा कि एक अकेली युवती उनका इस तरह मुक़ाबला करेगी । वे बुरी तरह चकरा गए और बस आने के पहले ही भाग निकले ।

अकुताई आसानी से हार माननेवालों में नहीं थीं । उनका दृढ़विश्वास था कि कोई यदि जी तोड़ परिश्रम करने को तैयार हो और अपनी इच्छित मंज़िल को पाने के लिए शिद्दत से जुटा रहे, तो ईश्वर की कृपा से उसे सफलता अवश्य ही मिलती है । उनका जीवन इसी विश्वास से संचालित रहा और हमलोगों में ही नहीं, अपने प्रभाव के क्षेत्र में आनेवाले अन्यलोगों में भी उन्होंने इसी आस्था के बीज रोपे । मैं बयान नहीं कर सकती कि मेरे जीवन को यह दर्शन देने के लिए मैं उनकी कितनी कृतज्ञ हूँ ! जीवन में कई बार इसने मुझे बड़ा सहारा दिया है ।

मैंने १९८० में इसी कॉलेज में दाख़िला लिया । हमारे बैच के २०० विद्यार्थियों में १०४ लड़कियाँ थीं । अब लड़कियों का बहुमत होने लगा था ! इन कुछ वर्षों में कितना परिवर्तन आया था !

पर १९८८ में पुणे में जब सामान्यशल्यचिकित्सा (General Surgery) की स्नातकोत्तर परीक्षा में अड़तालीस परीक्षार्थियों के बैच में मैं अकेली महिला थी, तब मेरी समझ में आया कि अल्पसंख्यकों में होना अकुताई को कैसा लगता होगा । उस परीक्षा के समय मुझे सात माह का गर्भ था, इसलिए भी मैं कुछ विशेष रूप से ही अलग दिखाई दे रही थी । दादी के आशीर्वाद से, और कहूँ तो, अपनी भी जी-जान से की गई कोशिशों और लगन के कारण १९८९ में, शल्यचिकित्सक बनने का अपना सपना पूरा करने में मैं सफल रही । इससे भी आगे बालशल्यचिकित्सक की योग्यता अर्जित करने के लिए अध्ययन की ख़ातिर मैं रूस (USSR) चली गई । पर मैं यहाँ बहक कर कुछ आगे चली आई हूँ । वह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है और उसे ठीक से कहा जाना चाहिए – इस पुस्तक के किसी अगले अध्याय में ।

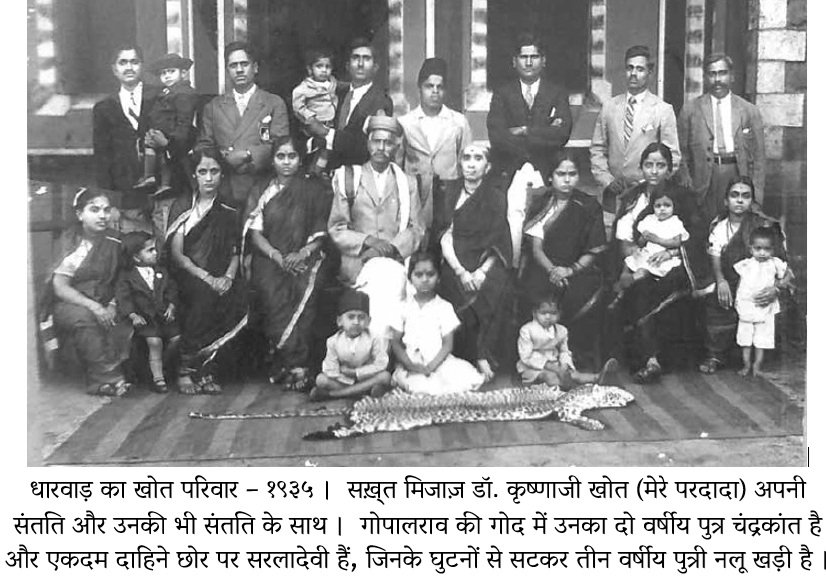

अज्जी के लिए ईश्वर द्वारा बनाए गए मास्टर प्लान में मेरे दादा के लिए भी जगह थी, हालाँकि १९२३ में मेडिकल स्कूल में प्रवेश लेते समय उन्हें इसका भान भी नहीं था । अन्य अनेक युवकों की तरह गोपालराव खोत भी कक्षा में उनके सहपाठी थे । वे डॉ. कृष्णाजी खोत के पुत्र थे और उनके दादा भी डॉक्टर थे । वे पाँच भाइयों में तीसरे थे । उनका अच्छा खाता-पीता परिवार था जो उनकी डॉक्टरी शिक्षा का ख़र्च आसानी से उठा सकता था । उनसे अपेक्षा थी कि वे भी सिविलसर्जन बनकर अपने परिवार की परंपरा को निभाएँगे । सिविलसर्जन के ओहदे का समाज में बड़ा सम्मान होता था और उन्हें ऊँचा वेतन तथा अन्य अनेक सुविधाएँ मिलती थीं सो अलग ।

मेरे परदादा उस समय भी कर्नाटक-महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित एक छोटे शहर धारवाड़ में अपनी प्रैक्टिस ज़ारी रखे हुए थे । देखने में वे सख़्त मिजाज़ लगते थे । सुना है, उनकी आवाज़ बड़ी बुलंद थी । उनका रोबदाब ऐसा था कि उनका कहा टालना लोगों के लिए आम तौर पर मुश्किल होता था । मुझे उनसे डर-सा महसूस होता था । यह मैं सिर्फ़ उनके फ़ोटोग्राफ़ और उनके बारे में सुने हुए किस्सों के आधार पर कह रही हूँ क्यों कि उनका देहांत तो मेरे जन्म से कई वर्ष पहले ही हो चुका था । मुझे यही बताया गया था कि वे बड़ी तानाशाही प्रवृत्ति के थे और संयुक्त परिवार पर बड़ी सख़्ती से शासन करते थे।

जनवरी १९२४ में, जब रखमाबाई और गोपालराव बी. जे. मेडिकल स्कूल के छात्र थे, एक भोर हमारे राष्ट्र के इतिहास की एक दिलचस्प घटना इस संस्थान के सासून जेनरल हॉस्पिटल में घटित हुई । भाग्य ने मेरे दादा को इस ऐतिहासिक घटना का एक हिस्सेदार होने का अवसर दिया ।

सन १९२४ में ब्रिटिश सरकार ने गाँधीजी को राजद्रोह के अपराध में क़ैद कर के पुणे के आगा खाँ महल में बंदी बनाकर रखा था । उस रात उन्हें अपेंडिसाइटिस की ज़बरदस्त तकलीफ़ हुई और इलाज़ के लिए उन्हें सासून अस्पताल लाया गया । इस महत्वपूर्ण कैदी के ऑपरेशन का जिम्मा ब्रिटिश सर्जन कर्नल मैडॉक ने लिया । मैंने पढ़ा है कि गाँधीजी ने बेहोश किए जाने से इनकार कर दिया था और योगाभ्यास से मस्तिष्क पर नियंत्रण करके उन्होने ऑपरेशन का कष्ट सहन कर लिया था । डॉक्टर यह देखकर अचंभित थे । सुना है कि ऑपरेशन के दौरान पूरे समय उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रही, बल्कि वे ऑपरेशन करनेवालों की टीम के साथ अच्छी-भली बातचीत करते रहे और अपना कष्ट दूर करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते रहे । मेडिकल स्कूल और बाहर उस समय बहुत तेज़ तूफ़ान और वर्षा कहर बरपा रहे थे । आकाश को चीरती हुई बिजलियाँ कड़क रही थीं । फलस्वरूप वहाँ पॉवर जाता रहा और शल्यक्रिया के दौरान ही ऑपरेशन थिएटर में घुप्प अँधेरा हो गया । डॉक्टर आतंकित हो उठे । देश के उस नाज़ुक माहौल में इतने महत्वपूर्ण रोगी की जिम्मेवारी सँभाल रहे कर्नल मैडॉक की घबराहट समझी जा सकती है । उनके लिए किसी भी ग़लती की कोई गुंजाइश नहीं थी क्यों कि कुछ भी अनहोनी होने पर पूरा देश बेहिचक उन पर लापरवाही का आरोप लगा सकता था – बल्कि हत्या का भी ! इतने मामूली से ऑपरेशन में ही अपने प्यारे बापूजी की मृत्यु होने देने को वे हत्या नहीं तो और क्या कहते ! गाँधीजी ने उन्हें तसल्ली देते हुए सुझाया कि वे अगर एक लैंप का इंतज़ाम कर लें तो उसकी रौशनी में ऑपरेशन हो जाएगा ।

एक नर्स लैंप की तलाश में दौड़ी । किसी को अचानक ख़याल आया और वह सामने लड़कों के हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ा जहाँ एक खिड़की में लैंप की रोशनी झिलमिला रही थी । शायद कोई छात्र वहाँ पढ़ाई कर रहा था । संयोग से मेरे प्यारे दादाजी ही वह छात्र थे । वे लैंप उधार देने को तो तुरंत तैयार हो गए, बापूजी के परम प्रशंसक होने के नाते उन्होंने लैंप को पकड़े रखकर रोशनी डालने के लिए ऑपरेशन कक्ष में उपस्थित रहने की अनुमति भी माँगी । अनुमति तुरंत मिल गई और इस प्रकार गोपालराव को जीवन में पहली बार गाँधीजी के रूबरू होने का मौक़ा मिल गया । जब गाँधीजी को अस्पताल से छुट्टी देकर वापस आगाखाँ महल की नज़रबंदी में भेजा गया तो उन्होंने ऑपरेशन की टीम के हर सदस्य को अलग-अलग धन्यवाद दिया । लैंप थामकर रखनेवाले उस लड़के को भी वे नहीं भूले जिसने उनके स्वस्थ हो उठने में अपने तरीके से योगदान किया था । सासून अस्पताल के जिस वार्ड में महात्मा गाँधी ऑपरेशन के बाद रहे थे, उसकी दीवार पर आज भी इस आशय की एक पट्टिका लगी है ।