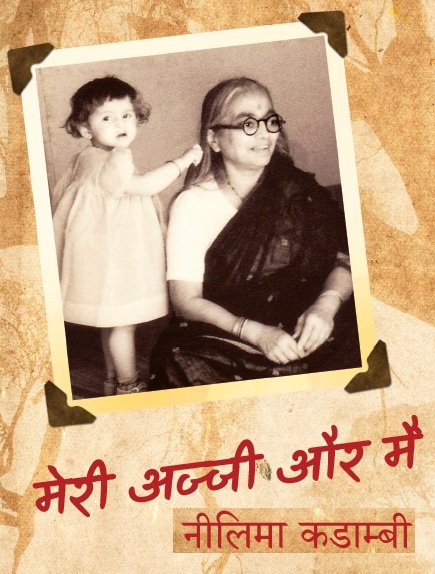

विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

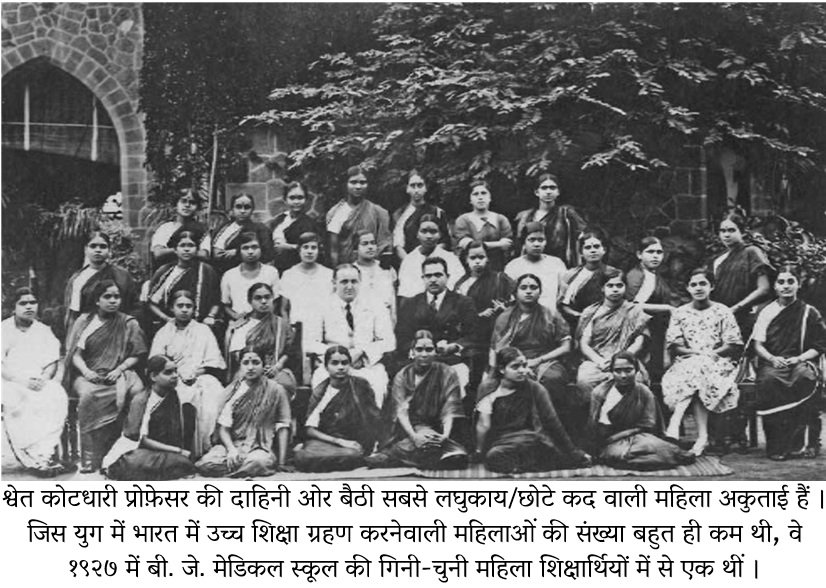

श्री कर्वे से अकुताईको ऊँचे सपने देखने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिला । उस समय स्त्रियों के सपने प्रायः डिप्लोमा या डिग्री लेकर स्कूल में शिक्षिका बन जानेतक की ही गुंजाइश पाते थे । अण्णासाहब के प्रभाव से अकु ने और अधिक चुनौती भरे विकल्पों – जैसे डॉक्टरी – पर भी विचार करना सीखा । उन्होंने १९२१ से १९२३ तक अकुताई के बंबई में रहने की व्यवस्था अपने एक मित्र परिवार में कर दी ताकि वे अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में प्री-मेडिकल की पढ़ाई कर सकें । इससे वे पुणे के बी. जे. मेडिकल स्कूल में प्रवेश की अर्ज़ी दाख़िल करने की पात्रता अर्जित कर लेतीं ।

उन दिनों युवतियों के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई कोई विशेष लोकप्रिय विकल्प नहीं था क्यों कि यह पाठ्यक्रम बहुत लंबा और कठिन था और इसमें अस्पताल के वार्डों में पुरुष सहकर्मियों के साथ काम करना भी शामिल था। आपातकालीन सेवा तथा प्रसूति विभाग में रात की ड्यूटी करना भी उनके लिए अनिवार्य होता । पुरुषों से ऐसे घनिष्ठ मेलजोल को समाज अच्छी नज़र से नहीं देखता था और इसलिए गिनेचुने परिवार ही अपनी बेटियों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजते थे, हालाँकि निर्धन परिवारों की लड़कियों के लिए यह मानकर ही चला जाता था कि वे नर्सिंग की शिक्षा हासिल करके उन्हीं अस्पतालों में काम करेंगी – पुरुष डॉक्टरों की सहायक बनकर ।

कितना बदल गया है समय ! सन २००० में, पूरे में भारत के तमाम मेडिकल कॉलेजों के कुल नए दाख़िलों में ६६% तो लड़कियाँ ही थीं । आज भारतीय युवतियाँ बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग कॉलेजों, आइ. आइ. टी. और आइ. आइ. ऐम. में भर्ती हो रही हैं और कमर्शियल पायलट के रूप में विमानन उद्योग से भी जुड़ गई हैं । कुछ समय पहले भारतीय वायु सेना ने भी महिलाओं को विमान चालकों के तौर पर नियुक्त करना आरंभ कर दिया है । महिलाओं ने जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने को पुरुषों से अधिक नहीं तो समान क्षमतावान तो सिद्ध कर ही दिया है । आख़िरकार हर राष्ट्र की आधे से अधिक संभावित श्रमशक्ति महिलाएँ ही होती हैं और जो देश उन्हें उच्चतर शिक्षा के अधिकार से वंचित कर के केवल चौके-चूल्हे के घेरे में सीमित कर देता है वह आर्थिक वृद्धि और विकास की दौड़ में निश्चय ही पिछड़ जाएगा ।

अकुताई की बुद्धि बेहद तीव्र थी और जैविक विज्ञानों में उन्हें विशेष रुचि थी । इसलिए प्रकृति से ही उन्हें आयुर्विज्ञान के अध्ययन की योग्यता मिली थी । मानव मात्र के जीवन के मूल्य का बोध उन्हें जन्म से ही था; ऊपर से उनमें आगे बढ़-बढ़कर ज़रूरतमंदों की सहायता का जज़्बा भी था । इसलिए चिकित्सा को वृत्ति के रूप में अपनाने के लिए उनका व्यक्तित्व बिलकुल उपयुक्त था । इसके अतिरिक्त डॉक्टरी को चूँकि श्रेष्ठ और सम्मानजनक पेशा माना जाता था, तो इसकी बदौलत उन्हें समाज में वह आदर भी सहज ही मिल जाता जिसकी वे हक़दार थीं । डॉक्टर बनने के फ़ैसले ने अकुताई की किस्मत को बदल डाला । समाज के हाशियेपर धकेल दिए जाने और बालविधवा होने के नाते जो नकारात्मता उनसे जुड़ गई थी, उससे अब जाकर उन्हें रिहाई मिलनेवाली थी और अब वे अपना शेष जीवन सौम्यता और गरिमा से बिता सकती थीं ।

डॉक्टरी की पढ़ाई के कारण ही उन्हें एक असाधारण नौजवान – गोपालराव खोत से मिलने का अवसर मिला जो आगे चलकर उनका जीवन साथी बना । यह युवक उन्हीं की तरह बी. जे. मेडिकल स्कूल का शिक्षार्थी था और नारी सशक्तीकरण का प्रबल समर्थक । वह साहसी युवक थे – मेरे प्यारे दादाजी !

अकुताई के बाद से चिटणीस, देशपांडे तथा खोत परिवारों की और भी कई युवतियों को, बल्कि उनके गाँव की भी अनेक युवतियों को उच्चतर शिक्षा के लिए हिंगणे, पुणे और बंबई भेजा जाने लगा । वहाँ पढ़ाई के बाद अकुताई की भानजी – उनकी छोटी बहन रंगूताई की छोटी बेटी लीला देशपांडे ने नर्स के कार्य का प्रशिक्षण लिया और गोपालराव के रिश्ते की बहन गुलाबलाड लाइब्रेरियन बनीं । गुलाब आत्या (बुआ) मेरी छोटी नवजात बहन रश्मि की देखभाल करने के लिए सन १९६९ में हमारे साथ तोक्यो भी गई थीं । वे हिंगणे में क्लर्क थीं, पर हमारे परिवार की मदद के लिए उन्होंने दफ़्तर से दो वर्ष की छुट्टी ले ली थी । अनेक वर्ष बाद १९८९ में मेरी छः महीने की बिटिया पूजा की देखभाल में मदद के लिए लीला देशपांडे (जिन्हें मैं छोटी आत्या कहती हूँ – और वे क़द-काठी में भी छोटी-सी ही हैं) भी हैदराबाद आ गई थीं । उस समय मेरा मातृत्व अवकाश (मैटरनिटी लीव) ख़तम हो गया था और मुझे के. ई. ऐम. अस्पताल में वापस अपने काम पर लौटना था । मैं बाल-शल्यचिकित्सा (पीड्रिएटिक सर्जरी) में विशेषज्ञता अर्जित करने का अपना क्रम ज़ारी रखने के लिए बहुत उत्सुक थी । दोनों ही महिलाएँ बहुत ही उदार-हृदय और प्रेमल थीं । हमारी ज़रूरत के समय उन्होंने अपने जीवन के सामान्यक्रम को बेहिचक रोक दिया था । उनके प्रति हमारे हृदय में कितना प्रेम, कितनी कृतज्ञता है, उसका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता । मुझे लगता है कि हिंगणे में अध्ययन के दौरान, और मेरी अज्जी को बार-बार ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए आगे बढ़ते देखकर उनमें भी औरों की आवश्यकता में मदद के लिए तत्पर रहने का गुण जागा होगा ।

डॉ. गोपालराव खोत १९२८ में ऐल.सी.पी.ऐस. (Licentiate of the College of Physicians and Surgeons) डिग्री के साथ बी. जे. मेडिकल स्कूल से उत्तीर्ण हुए । उनके नारीवादी विचारों से सभी परिचित थे, इसलिए स्त्री शिक्षा और विधवा-विवाह के पक्ष में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में भाषण देने के लिए उन्हें बुलाया गया । उन्होंने महिला सशक्तीकरण की बड़ी मुखरता से पैरवी की । डॉ० अकुताई चिटणीस भी श्रोताओं में थीं । उन्होंने खड़े होकर चुनौती दी : “कहना तो बहुत आसान है कि आप विधवाओं के पुनर्विवाह के पक्ष में हैं, पर जो बड़ी-बड़ी बातें आप कह रहे हैं उन पर ख़ुद अमल करने की हिम्मत भी है आपमें ? मैं भी डॉक्टर हूँ और संयोग से बालविधवा भी । मुझसे शादी करेंगे आप ?” नौजवान गोपालराव पलभर भी नहीं हिचके। सार्वजनिक मंच पर इस साहसी युवती द्वारा किए गए इस प्रस्ताव को उन्होंने तत्काल स्वीकार कर लिया । उनके इस कदम को दर्शक-श्रोताओं का हार्दिक समर्थन मिला ।

अपने चाचाओं, बुआओं आदि से यह प्रसंग मैंने सुना है । अफ़सोस है कि दादा-दादी से नहीं सुन सकी ! कहा जाता है कि सभा ने खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन किया था । तो यह है डॉ० गोपालराव खोत के मेरे दादा बनने की कहानी ।

इस कहानी पर मुझे सहज ही विश्वास होता है क्यों कि इस तरह बहादुरी से सोचनेऔर हिम्मत से कदम उठा लेने की क्षमता उन दोनों में ही थी । अपने विचार और व्यवहार में वे अपने समय से बहुत आगे थे । हम सबको भी विरासत में यह क्षमता मिली है, इसलिए हम साहस भरे फ़ैसले लेने में झिझकते नहीं; और जिस बात पर हमें आस्था है, उसके लिए हम डट जाते हैं; साथ ही, ज़िंदगी से मिले हर एक अवसर का हम अधिक सेअधिक उपयोग कर लेतेहैं ।

मेरे दादा-दादी दोनों ने ही १९२८ में बी. जे. मेडिकल स्कूल से ऐल.सी.पी.ऐस. की डिग्री हासिल की थी । संयोगवश मेरे पति विवेक और मैं भी इसी कॉलेज में सहपाठी रहे हैं और १९८५ में यहीं से हम दोनों ने ऐम.बी.बी.एस. की डिग्री हासिल की है ।

सही समय पर सही फैसला लेने की क्षमता डॉक्टरों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । रोगी के सर्वाधिक हित में डॉक्टरों को सही समय पर फ़ैसले लेने होते हैं । कभी-कभी ये फ़ैसले तब भी लेने पड़ते हैं जब, आपातस्थितियों में, उन्हें रोगी के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं होती । जीवन के हर क्षेत्र में हमें हर समय विकल्पों में चुनाव करते और फ़ैसले लेते हुए ही चलना पड़ता है, और यह समझना भी ज़रूरी होता है कि हमारे लिए हुए निर्णयों के कुछ परिणाम भी होंगे । कई बार इन परिणामों का प्रभाव केवल हम पर ही नहीं, हमारे परिवारों, मित्रों, समाज बल्कि पूरे विश्व पर पड़ता है । हो सकता है कि कभी हमारा चुनाव ग़लत हो और हमें इस ग़लती की क़ीमत चुकानी पड़े। यह भी हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण का एक हिस्सा है । समय पर निर्णय न लेना और फ़ैसले को टालते जाना किसी के भी लिए सही नहीं है । हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर बहुत सी बातों का प्रभाव पड़ता है, जैसे पृष्ठभूमि की जटिलस्थितियाँ, सामाजिक अनुकूलन और साथ ही हमें पालन-पोषण के दौरान मिले संस्कार और मूल्य । अपने जीवन में सबसे श्रेष्ठ विकल्पों का चुनाव करते समय मुझे हमेशा अपने आसपास ईश्वर की अदृश्य उपस्थिति और अपने साथ अपनी प्यारी अज्जी का अहसास हुआ है और इससे मुझे बहुत सहायता मिली है । शायद हर किसी की मदद को कोई एक फ़रिश्ता नियत होता है या फिर, अगर वह सुने तो, उसके दिल से उठती वह आवाज़ होती है जो उसे रास्ता दिखलाती है और उसकी सहायता करती है ! मुझे वह आवाज़ अक्सर अपनी प्यारी अज्जी की आवाज़ जैसी लगती है ।