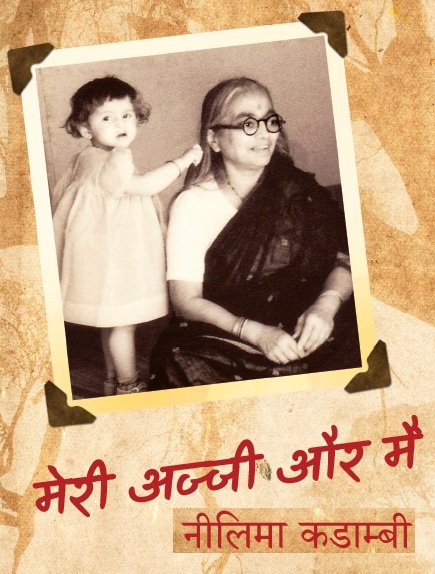

विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

सन १९१५ में पुणे आगमन अकुताई के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ । अकुताई की अनेक लंबी-लंबी यात्राओं में आजरा गाँव से पुणे तक की यह यात्रा प्रथम थी, और शायद सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी । सत्रह वर्ष की किशोरी के लिए गाँव से उखड़कर शहर में बिलकुल अकेले आ बसना और अपने तमाम फ़ैसलों और विकल्पों के चयन की पूरी जिम्मेदारी स्वयं उठाना बड़ा आतंककारी-सा अनुभव रहा होगा । यह घर से विद्यालय तक की सीधी-सादी यात्रा नहीं थी, न यह सिंड्रेला की तरह जादुई बग्घी में सवार होकर अपने घर से महल तक की यात्रा थी जिसकी परिणति सदा-सदा के लिए सुखांत में होती । शारीरिक रूप से यह बड़ा लंबा और कठिन सफ़र था : पहले पैदल, फिर बैलगाड़ी से और अंत में बेहद भीड़ भरी बस में सवार होकर एक अनजाने शहर तक का सफ़र ।

आज इस ज़माने में अठारह साल के नौजवान लड़के-लड़कियाँ अक्सर अपने जीवन के चौराहे पर होते हैं और अपनी शिक्षा के क्षेत्र और जीवन वृत्तियों (कैरियर) का चुनाव उन्हें बेहद कठिन लगता है । माता-पिता की सहायता और आर्थिक सुविधा के बावज़ूद वे वयस्कों की दुनिया में कदम रखने और अपनेतईं चुनाव करने और फ़ैसले लेने में लड़खड़ा जाते हैं । पर मेरी समझ में, जब हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता तब हम में चुनाव करने की और आगे बढ़ने की हिम्मत आ जाती है । कई पुरानी जनजातियों में लड़के-लड़कियों के तरुणाई में कदम रखनेपर कुछ विशेष रस्में निभाई जाती थीं । गाँव के मुखिया उनके मार्गदर्शक और अभिभावक का काम करते थे ताकि अपने माता पिता पर उनकी निर्भरता कम हो जाए और वे स्वयं अपने जीवन का दायित्व सँभालना सीख जाएँ । उन्हें ज़िंदगी जीने और विपत्तियों से बचाव करने के महत्वपूर्ण कौशलों की तालीम दी जाती थी और साथ ही मिलजुलकर काम करने और विपरीत लिंग वालों को सम्मान देने की भी । आधुनिकीकरण के साथ ये प्रथाएँ समाप्त होती जा रही हैं, और शायद यह भी एक कारण है कि आज किशोरों की उलझनें और अपराधवृत्ति बढ़ती जा रही है ।

पुणे हमेशा से ज्ञानार्जन और शिक्षा का केंद्र रहा है । इसलिए इसे पूर्व का केम्ब्रिज भी कहा जाता है । यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी है और छत्रपति शिवाजी तथा महाराष्ट्र के पेशवा शासकों का प्रशासन केंद्र रहा है । मेरे हृदय में इसके लिए एक विशेष स्थान है क्यों कि यहाँ मेरे दादा-दादी का घर था । मेरी बहन और मैंने यहाँ गर्मी की कितनी ही छुट्टियाँ बिताई हैं । यहीं मैंने अज्जी के बहादुरी भरे संघर्षों की अद्भुत कथाएँ सुनी थीं । इस पुस्तक में मेरे बयानों का आधार बचपन की वे अनोखी यादें ही हैं ।

मेरी पढ़ाई पुणे में ही फर्ग्युसन कॉलेज और फिर बी. जे. मेडिकल कॉलेज में हुई । मुझे लगता है कि इस शहर में मैंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे वर्ष गुज़ारे हैं । ऐफ़. सी. रोड के प्रसिद्ध उडुपि रेस्त्राँ वैशाली और डेक्कन रोड के पूना कॉफ़ी हाउस में मित्र मंडली के साथ बिताए हुए मस्त दिनों की यादें आज भी पुणे जानेपर मुझे इन जगहों पर खींच ले जाती हैं । मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं, इसलिए आप अगर रविवार को वहाँ जाएँ तो वैशाली के बाहर लगी मेज़ों पर आपको हर उम्र के लोग अपने-अपने झुण्डों में बैठे डोसा या सेव-बटाटा-दही-पूरी खाते हुए बीते हुए सुनहरे दिनों की यादें ताज़ा करते हुए मिलेंगे । ऐम. जी. रोड पर कॉफ़ी की छोटी सी दूकान मार्ज़-ओ-रिन के सैंडविचों और कोल्ड कॉफ़ी का बढ़िया स्वाद, मेन स्ट्रीट के काफ़े नाज़ के छोले-भटूरे और बुधानी के विख्यात वेफ़र्स और कयानी बेकरी के केक और बिस्कुट दशकों बाद भी वैसे के वैसे हैं और हम सब उस स्वाद के लिए बार-बार पुणे लौटते हैं ।

महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने सन १८९६ में पुणे में हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था की स्थापना की थी ताकि हर वर्ग की स्त्रियों को अच्छी शिक्षा के लिए एक मंच मिल सके। बाल विधवाओं की शिक्षा और विधवा विवाह पर भी उन्होंने बहुत बल दिया । महर्षि कर्वे ने अपनी छात्राओं को केवल किताबी विषयों की ही नहीं बल्कि श्रेष्ठ मूल्यों और सही आचरण की भी शिक्षा दी । जिन उच्च प्रतिमानों और सिद्धांतों की शिक्षा वे अपनी शिष्याओं को देते थे, स्वयं अपने जीवन में भी उन्होंने उन्हीं प्रतिमानों और सिद्धांतों का पालन किया था । इसलिए शिष्याओं के लिए वे स्वयं जीवंत आदर्श थे। वे सही अर्थों में एक स्वप्नद्रष्टा, विचारक और साथ ही श्रेष्ठ मानव भी थे। उन्होंने १०५ वर्ष की परमायु प्राप्त की ।

जब महर्षि कर्वे की पहली पत्नी राधाबाई का पुत्र के प्रसव के बाद देहांत हो गया तो उन्होंने बाल विधवा गोदू बाई से विवाह कर के अपने उदाहरण द्वारा अन्य युवकों को भी ऐसे विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया । तत्कालीन समाज में इसका विरोध हुआ । जिस युग में स्त्रियों का जीवन समाज के कठोर विधि-निषेधों में जकड़ा था, उस युग में उन्होंने स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान अवसरों की बात पूरे विश्वास से उठाई । हिंगणे में इस अद्भुत संस्था को गढ़कर खड़ा करने में गोदू बाई कर्वे उनकी संगिनी तथा सहयोगिनी रहीं । उनके और तीन पुत्र हुए जिन्हें उन्होंने पूर्णतः आत्मनिर्भरता और आदर्शवाद की शिक्षा दी । गोदू बाई को शंका थी कि पुनर्विवाहित विधवा के पुत्र होने के कारण कोई भी अच्छा परिवार उनके पुत्रों से अपनी लड़की ब्याहना नहीं चाहेगा, इसलिए उन्होंने सभी पुत्रों को गृहस्थी सँभालने और खाना पकाने की सामान्य शिक्षा दी थी । उनके चारों पुत्रों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की, और उनमें से दो ने तो हिंगणे स्त्री शिक्षा संस्था में अध्ययनरत ग़रीब परिवार की युवतियों से ही विवाह किया । चारों पुत्रों ने ‘सादा जीवन उच्च विचार’ का आदर्श अपना रखा था और डॉक्टर तथा शिक्षाशास्त्रियों के रूप में अच्छी ख्याति अर्जित की थी ।

प्रोफ़ेसर कर्वे ने यूरोप, अफ़्रीका और अमेरिका की यात्रा भी की थी जहाँ अल्बर्ट आइनष्टाइन और मारिया मोंटेस्सोरी जैसे अपने हमख़याल कई विद्वानों से उनकी मुलाक़ात हुई । १९५८ में उन्होंने अपने जीवन का शतक पूर्ण किया और उसी वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने उन्हें भारतरत्न की उपाधि से सम्मानित किया । समाज सुधार, शिक्षा तथा महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में उनके अप्रतिम योगदान के लिए उन्हें देश का यह शिखर सम्मान अर्पित किया गया था ।

हिंगणे संस्था आरंभ करने के पहले वे पुणे के फ़र्ग्युसन कॉलेज में गणित के प्रोफ़ेसर थे । उनका सोच अपने समय से बहुत आगे था । वे हृदय से स्त्री मुक्ति के पक्षधर थे ।

प्रोफेसर कर्वे ने स्त्रियों को गरिमा, समानता और आत्मसम्मान की भावना से रहना सिखाया । उस समय का भारतीय समाज इन गुणों को स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण नहीं मानता था । स्त्रियों के लिए इस प्रकार के अलग प्रतिमान लागू करने की व्यवस्था और साथ ही बाल विवाह एवं अल्पवयस्क लड़कियों के सती दाह की कुप्रथाओं के वे घोर विरोधी थे । महात्मा ज्योतिबा फुले उनके आदर्श थे और प्रेरक शक्ति भी ।

महर्षि कर्वे ने अनेक युवतियों को अद्भुत अवसर प्रदान किए । मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर उन सभी का जीवन बहुत भरापूरा रहा होगा । ऐसी सफलताओं की कितनी ही कथाएँ आपको हिंगणे में मिलेंगी । यह संस्था पिछली एक सदी में निरंतर विकासमान रही है और आज यह आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हज़ारों लड़कियों को शिशु वर्ग से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक स्तरीय शिक्षा देने को तैयार है । यहाँ छात्राओं को मानवीय मूल्यों, आत्मनिर्भरता तथा समाज में दायित्वपूर्ण व्यवहार की भी शिक्षा मिलती है, जो आज अन्य स्कूलों और कॉलेजों में प्रायः नहीं मिलती ।

जब प्रोफ़ेसर कर्वे और तरुण अकुताई १९१५ में हिंगणे में पहली बार मिले तभी दोनों के बीच परस्पर विश्वास और स्नेह की एक ज्योति जल उठी थी । प्रोफ़ेसर कर्वे के चार पुत्र थे और अकुताई एक तरह से उनकी दत्तक पुत्री ही बन गईं । अकु को उनमें एक स्नेहशील पिता मिले जिनकी कमी उन्हे ज़िंदगी में हमेशा महसूस होती रही थी । हालाँकि नाना से उन्हे भरपूर प्यार मिला था पर अपने पिता की उन्हे कोई स्मृति नहीं थी क्यों कि उनकी मृत्यु के समय वे बहुत ही छोटी थीं । हिंगणे स्त्री शिक्षण संस्था में अकुताई को यह अवसर मिला कि अपने कष्ट भरे बचपन को पीछे छोड़कर वे एक उज्ज्वल भविष्य को गढ़ने की ओर कदम बढ़ा सकें ।

अकुताई की ज़िंदगी और उनकी सुख-सुरक्षा में महर्षि कर्वे व्यक्तिगत रूप से बहुत रुचि लेते थे । कर्वे परिवार ने अपने घर के और हृदय के द्वार उनके लिए खोल दिए थे । मेरी दादी प्यार से उन्हें अण्णा साहब कहती थीं । अकुताई के पास अपनी कोई धन-संपत्ति नहीं थी । संस्था में स्कूल की शिक्षा और रहने की व्यवस्था निःशुल्क थी, किंतु किताबों, कपड़ों और भोजन का ख़र्च निकालने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ी थी । वे जब तक हिंगणे रहीं, संस्था के रसोईघर और दफ़्तर में बराबर पार्टटाइम काम करती रहीं । विद्यार्थियों को अध्ययन के दौरान अपनी पढ़ाई का ख़र्च निकालने की ख़ातिर पार्टटाइम काम करने के लिए प्रोत्साहित करने की यह संस्कृति पश्चिम ने खूब अपनाई है और अमेरिका में इसका बहुत ही प्रचलन है । १६-१८ वर्ष की उम्र से किशोरों में श्रम की गरिमा और आत्मनिर्भरता के आनंद की अवधारणा जागनी चाहिए । भारतीय विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं को अभी भी इस बातको अपनाना है ।

महर्षि कर्वे की पोती कुन्दाताई नेने अभी उम्र के आठवें दशक में चल रही हैं । वे इस संस्था के ट्रस्टियों में से एक हैं । संस्था का नाम अब बदलकर कर्वे स्त्री शिक्षा संस्था हो गया है । इस उम्र में भी वे इस अद्भुत संस्था के प्रशासन में बड़ा सक्रिय योगदान कर रही हैं । फ़रवरी २०१२ में अपने पिता के साथ मुझे उनसे मिलने का दुर्लभ अवसर मिला था । उन्होंने अपने दादा के संस्मरणों को सुनाते हुए मुझे यह पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया ।

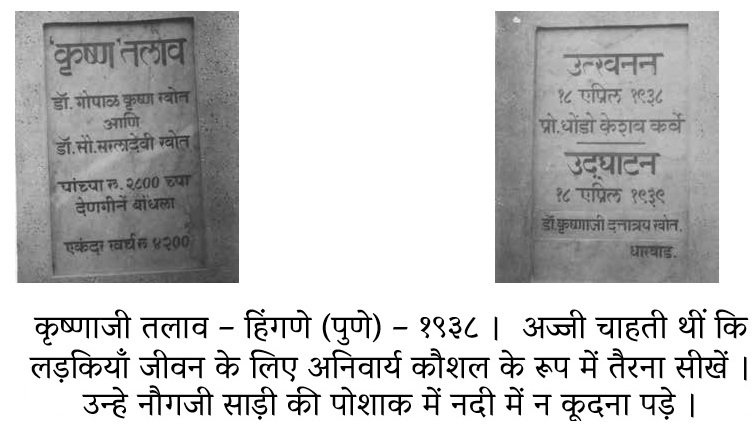

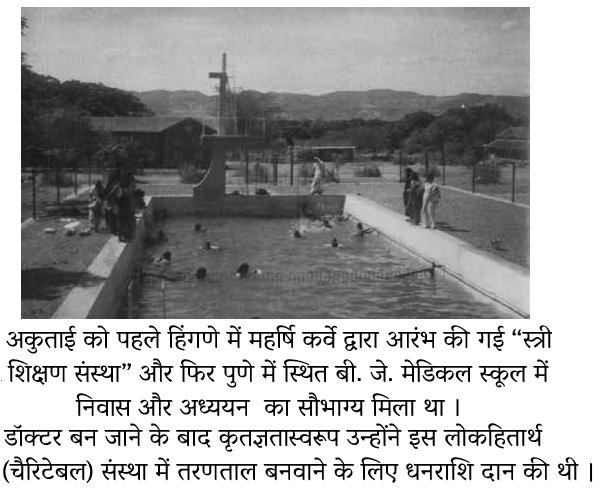

उन्होंने मुझे एक और दिलचस्प बात बताई । हिंगणे में कृष्णाजी तालाब में उन्होंने तैरना सीखा था । यह तरणताल मेरी अज्जी सरलादेवी ने अपने श्वसुर डॉ. कृष्णाजी खोत के नाम पर बनवाया था – संस्था को मिले दान की रकम से । उनकी मान्यता थी कि तैरने का कौशल लड़कियों को अवश्य आना चाहिए और उसे सीखने की शुरुआत बचपन में ही हो जानी चाहिए । मराठी में लिखी हुई कॉफ़ी टेबल पुस्तक ‘महर्षि अण्णासाहब कर्वे – १०५ वर्षाचे जीवन दर्शन’ में इस तालाब का सचित्र उल्लेख है ।

कुन्दाताई ने मुझे मौखिक आश्वासन भी दिया कि जो पुस्तक मैं लिखूँगी उसका मराठी में अनुवाद भी कराया जाएगा ताकि हिंगणे की अन्य अनेक छात्राएँ भी उसे पढ़ने का आनंद ले सकें । जब मैंने उन्हें बताया कि इस संस्थान ने मेरी दादी के कठिन दिनों में उनके लिए जो कुछ किया है, उसकी कृतज्ञतास्वरूप मैं इस पुस्तक से होनेवाली सारी आय कर्वे स्त्री-शिक्षण संस्था ट्रस्ट को दान करनेवाली हूँ तो वे बड़ी प्रसन्न हुईं। वास्तव में यह कहा जा सकता है कि मेरे अस्तित्व का श्रेय मेरी अज्जी और हिंगणे संस्थान को ही जाता है ।