विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

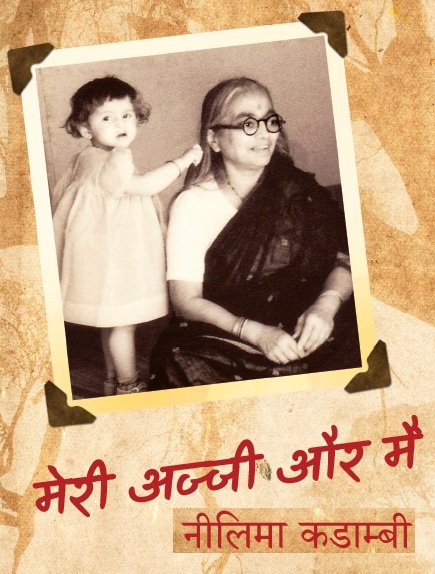

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

समाज और आर्थिक स्थिति की सारी बाधाओं को अपने निजी संकल्प और जीवट के बल पर पार कर दिखाया था ।टांगानिका (आज के तंज़ानिया का एक हिस्सा) के एक मझोले-से शहर टबोरा में तात्या अपनी नई दुलहन को लेकर आए । बंबई से लेकर दार-ए-सलाम तक की लंबी समुद्र यात्रा और फिर टबोरा तक ज़मीनी सफ़र अज्जी के लिए बड़ा रोमांचक तो रहा होगा पर साथ ही कुछ आतंककर भी । गाँव में पैदा हुईं और पली-बढ़ीं । उन्होंने तब तक लंबा से लंबा सफ़र गाँव से बंबई या पुणे तक का किया था – रेल या बस से।

टबोरा में वे दो वर्ष से कुछ ज्यादा समय तक रहे । वहीं ९ जुलाई १९३१ को उनकी पहली संतान कमल का जन्म हुआ । परिवार में ख़ुशियाँ छा गईं । बिटिया को घर में प्यार से नलू पुकारा जाता था । सरलादेवी का प्रसव स्थानीय ब्रिटिश अस्पताल में प्राकृतिक रूप से हुआ । प्रसव में सहायता देनेवाली स्थानीय दाई ५ फ़ीट १० इंच की एक दीर्घकाय अफ़्रीकी औरत थी जिसके आगे मुश्किल से ४ फ़ीट ६ इंच की यह डॉक्टर जच्चा नहीं, नन्ही-सी बच्ची लगती थीं ।

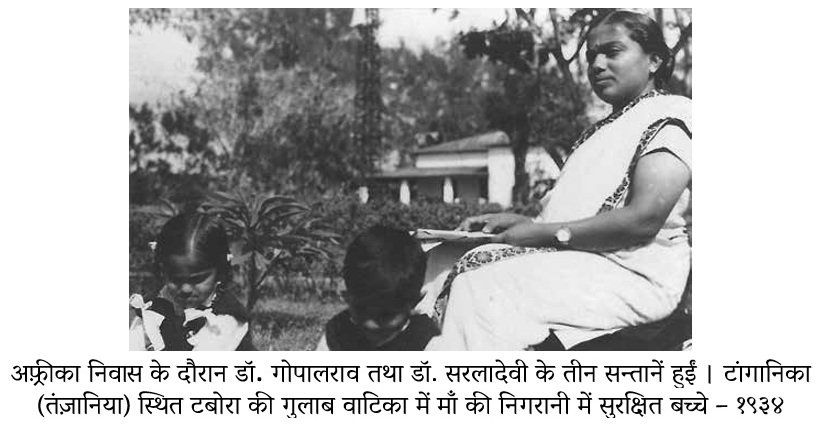

मैं अपनी प्यारी नलू आत्या की बहुत कृतज्ञ हूँ कि अफ़्रीका में बीते अपने जीवन के लगभग दस वर्षों के बारे में उन्हें जो कुछ भी याद आ सका, उन्होंने बड़े धैर्य और इत्मीनान से मुझे बताया । उन्होंने बड़े जतन से अलबमों में सहेजे वे तमाम फ़ोटोग्राफ़ भी मेरे साथ साझा किए जिनमें उस यात्रा का ब्यौरा बड़ी ख़ूबसूरती से सुरक्षित है । ९ जुलाई २०११ को उनकी अस्सीवीं सालगिरह पर जब मैं पुणे गई थी तब एक पूरा दिन उनके साथ मैंने इसी पड़ताल में बिताया था । स्मृतियों के गलियारे में वह संचरण हम दोनों के लिए उस विशेष दिवस को मनाने का बड़ा सुखद तरीका रहा । मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि उनके अलबमों में उन कुछ-कुछ फ़ीके पड़ने के बावज़ूद अच्छी हालत में सुरक्षित श्वेत-श्याम और सीपिया-भूरे चित्रों को देखकर मेरी भावनाओं में कैसा ज्वार आया था । आत्या के आशीर्वाद और सहयोग से ही यह पुस्तक आज आकार ले सकी है ।

नलू आत्या को जो पहली महत्वपूर्ण बात याद है, वह है, अपना ताई (दीदी) बनना । उनका भाई चंद्रकांत, जिसका ज़िक्र वे हमेशा ‘भाई’ कह कर करती थीं, २० अगस्त १९३२ को पैदा हुआ जब वे एक वर्ष से कुछ ही ऊपर थीं और डगमगाते पैरों से पैयाँ-पैयाँ चलना शुरू ही किया था । लेकिन आत्या को बचपन की जो बात सबसे अधिक स्पष्टता से याद है, वह है, सुम्बावांगा शहर में अपने घर को घेरे गुलाबों के ख़ूबसूरत बग़ीचे में फुदकते फिरना और अपनी माँ के साथ छुपन-छुपाई खेलना । उनके ख़याल से उनकी उम्र उस समय कोई ढाई वर्ष रही होगी । आज तक उन गुलाबों की तेज़ सुगंध, उनके अनेक रंग और आकार उनकी स्मृति में ज्यों के त्यों सुरक्षित हैं ।

नलू के लिए इन सुखद स्मृतियों का बड़ा महत्व था क्यों कि उनके बचपन की अन्य दो यादें ऐसी सुखद नहीं हैं ।

नलू को याद आ रहा था, जब वे लगभग तीन वर्ष की थीं, तब एक रोज़ तीसरे पहर ज़ोरों का भूकंप आया था और वे बेहद डर गई थीं । उनके पिता अस्पताल गए हुए थे । अचानक घर बुरी तरह हिलने लगा । उनकी माँ ने उनका और उनके छोटे भाई का हाथ पकड़ा और घर के पीछेवाली खुली जगह में दौड़ गईं । उन्हें याद आया था, सारे पशु-पक्षियों ने अचानक मौन साध लिया था और चारों ओर एक डरावना-सा सन्नाटा छा गया था । उनके घर के आसपास कोई पड़ोस नहीं था और नौकर-चाकर भी दिन का काम करके जा चुके थे। उन्हें याद है, वे डर रही थीं कि वे सब गिरते हुए पेड़ों के तले कुचले जाकर मर जाएँगे। पर वे इस विश्वास के साथ अपनी माँ से चिपकी हुई थीं कि माँ उन्हें हर मुसीबत से बचा लेंगी ।

अगली कड़वी याद उन्हें लगभग साढ़े तीन वर्ष की उम्र में हुए तेज़ बुखार की है । उन्हें बुरी तरह कँपकँपी छूट रही थी और जब साँस लेने में तकलीफ़ होने लगी तो उन्हें अस्पताल में भरती करना पड़ा । उन्हें याद है, तेज़ बुख़ार की बेसुधी के दौरान उनकी माँ दिन-रात उनके साथ रही थीं । बुख़ार के बाद आख़िरकार जब वे घर लौटीं तो पाया कि वे चल नहीं पा रही थीं । उनके दोनों पैरों पर इंफेंटाइल पैरालिसिस (Infantile Paralysis – पोलियो) का असर हो गया था ।

उनका जीवित बच जाना भी सौभाग्य था । पोलियो का एक और रूप, बलबर पोलियो (Bulbar Polio) उन दिनों प्रायः मरणान्तक होता था क्योंकि लकवाग्रस्त रोगी के फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुँचाने के लिए उस समय वेंटीलेटर नहीं हुआ करते थे। आज जो साल्क और सेबिन पोलियो वैक्सीन सर्वजनसुलभ हैं, उनकी खोज क्रमशः १९५२ और १९५७ में हुई थी । इन वैक्सीन और राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम को इस बात का श्रेय जाता है कि आज भारत पोलियो मुक्त देशों की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है । जनवरी २०१४ में यह रिपोर्ट आई थी कि भारत में जनवरी २०१२ से अब तक पोलियो मायेलाइटिस के कारण हुए लकवे का एक भी नया मामला नहीं हुआ है । फ़रवरी २०१४ में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को वाइल्ड पोलियो वायरस के संक्रमण से मुक्त घोषित कर दिया ।

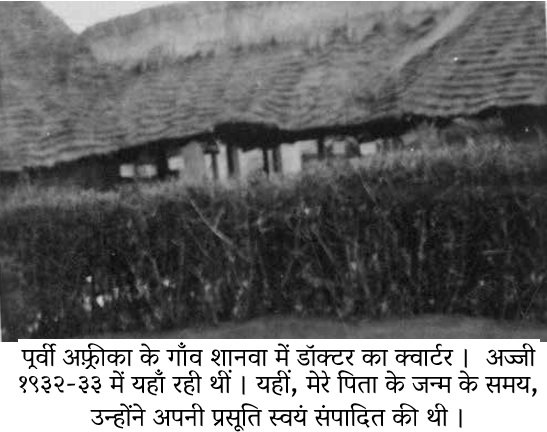

मेरी दादी ने एक बार मुझे मेरे पिताजी के जन्म का क़िस्सा भी सुनाया था । वर्ष था १९३२ और लगभग छः महीने से उन्हें एक मसावा गाँव शानवा में रहना पड़ रहा था ।

घर के नाम पर दो कच्ची झोंपड़ियाँ थीं जिन्हें पत्तों और पुआल से छाया एक गलियारा जोड़ता था । एक झोंपड़ी दिन के समय उठने-बैठने के कमरे का काम देती थी और रात में शयन कक्ष का । दूसरी झोंपड़ी रसोईघर और भोजन कक्ष तो थी ही, एक वर्ष की नन्ही नलू के लिए खेलने का कमरा भी वही थी जहाँ उसके घुटनिया चलने-रेंगने पर माँ की चौकन्नी नज़र रहती थी । मेरी दादी दूसरी बार माँ बननेवाली थीं ।

मेरे पिता का जन्म अपनी बहन के जन्म के ठीक एक वर्ष एक महीने ग्यारह दिन बाद हुआ था । वैसी जगह दो नन्हे बच्चों के साथ रहने की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, पर दादी को हालात से कोई शिकायत नहीं रही ।

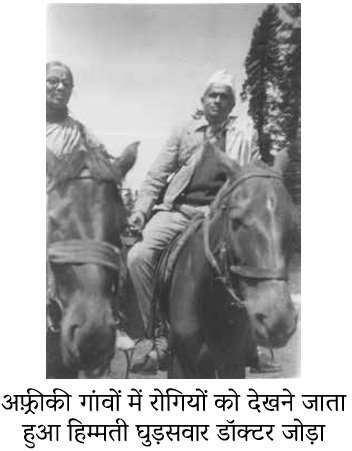

मेरे दादा पर आसपास के गाँवों की जिम्मेवारी थी इसलिए उन्हें बराबर दौरे पर रहना पड़ता था । जंगल की पगडंडियों पर सवारी के नाम पर या तो घोड़े चल सकते थे या साइकिल । उनके साथ दवाओं के डब्बे, मिक्शचर आदि सँभालकर उनका वफ़ादार कम्पाउण्डर चलता था । जंगल के इलाक़े से गुज़रते हुए उन्हें सर से पाँव तक मच्छरदानी की जाली लपेटनी पड़ती थी ताकि मलेरिया के मच्छरों से बच सकें जिनकी उस इलाक़े में भरमार थी।

उनसे भी ज्यादा ख़तरनाक वहाँ की त्सेत्सी मक्खियाँ थीं जिनके काटने से नींद आने की ऐसी बीमारी हो जाती थी जो आम तौर पर घातक ही सिद्ध होती थी । पेनिसिलिन का आविष्कार १९२८ में सर ऐलेग्ज़ेन्डर फ़्लेमिंग ने किया था लेकिन संक्रमण के इलाज़ में इस चमत्कारी दवा का प्रयोग १९४२ के बाद ही आरंभ हुआ था । बड़े पैमाने पर इसका निर्माण १९४५ में शुरू हुआ था और दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान इसकी बदौलत हज़ारों घायल सैनिक मौत के मुँह में जाने से बच गए ।

दादाजी की भी बहादुरी थी कि बिना किसी शोर-शराबे के दूर-दूर तक फैले हुए गाँवों में चुपचाप, बड़ी लगन से अपना कर्तव्य निभाते रहे । अज्जी जैसी मज़बूत पत्नी होने के कारण उन कठिन परिस्थितियों और चुनौतियों को झेलने में उन्हें अवश्य ही मदद मिली होगी । उनके साथ के कुछ और भारतीय डॉक्टरों का कलेजा इतना मज़बूत नहीं था और वे लोग इनसे काफ़ी पहले ही वापस देश लौट गए ।

१९ अगस्त १९३२ की रात को सरलादेवी को कमर के निचले हिस्से में कुछ दर्द महसूस हुआ, पर उन्होंने इस पर कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया क्यों कि उनके इस दूसरे प्रसव के अनुमानित समय में अभी कुछ हफ़्तों की देर थी । इस शिशु का गर्भाधान कब हुआ इसका खुद उन्हें भी ठीक-ठीक अनुमान नहीं था क्यों कि बच्ची को स्तनपान कराने के कारण उनका मासिक चक्र अनियमित चल रहा था । इसके लिए तकनीकी शब्दहै लैक्टेशनल ऐमेनोरिया (Lactational Amennorhoea – स्तनपान कराने के कारण मासिक धर्म में आई रुकावट) । अगली सुबह गोपालराव एक गाँव में रोगियों को देखने निकले मगर उन्हें वहीं रुक जाना पड़ा क्यों कि वहाँ मलेरिया की एक छोटी-मोटी महामारी फैल रही थी । उन्हें वहाँ रोगियों के इलाज़ और उनकी हालतपर नज़र रखनी थी और अस्पताल के रिकॉर्ड के लिए वहाँ हुई मौतों के दस्तावेज़ तैयार करने थे।

उसी दिन तीसरे पहर सरलादेवी को प्रसव वेदना शुरू हो गई और बड़ी तेज़ी से बढ़ने लगी । घर पर उनकेअलावा केवल एक स्थानीय लड़की थी जिसे नलू की देखभाल के लिए रखा गया था । उसकी उम्र सिर्फ़ सोलह साल की थी । तो मेरी दादी ने बढ़ते दर्द के बीच बड़ी हिम्मत से अपना प्रसव खुद सँभाला । लड़की को हिदायत दे-देकर उन्होंने पानी उबलवाया, नाल काटने के लिए कैंची और बाँधने के लिए धागा तैयार करवाया, यथासंभव साफ़ और कीटाणुमुक्त इंतज़ाम करवाया । साथ ही अपनी संकुचन प्रक्रिया (contractions) का हिसाब रखते हुए ही अपनी सोती हुई एक वर्षीया बच्ची पर भी नज़र रखती रहीं । कोई भी नारी जो प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया से गुजरी है, इस अद्भुत स्त्री को जंगल के बीच ऐसा करतब कर दिखाने के लिए अवश्य ही वीरता के पुरस्कार स्वरूप मेडल से सम्मानित करना चाहेगी ।

देर रात को, जब जंगली खूँख्वार पशुओं की दहाड़ें आसपास गूँज रही थीं, एक स्वस्थ शिशु अनाड़ी दाई के हाथों में आ पहुँचा । दादी माँ को दस घंटे लम्बी प्रसव वेदना और काफ़ी रक्त बह जाने के बावज़ूद झोंपड़ी के फ़र्श पर प्रसव के लिए डाली गई चटाई से उठकर स्वयं की और शिशु की सफ़ाई करनी पड़ी । उन्हें झोंपड़ी से बाहर जाकर प्रसव की आँवल, रक्त से लथपथ तौलियों आदि को गहरे गड्ढे में दबाना पड़ा ताकि ताज़े रक्त की गंध सूँघते-सूँघते शेर-चीते वहाँ न आ पहुँचें ।

दो दिन बाद दादाजी घर पहुँचे तो पाया कि अब वे एक नहीं दो-दो बच्चों के पिता बन चुके हैं । एक बेटी और एक बेटा पाकर उनकी ख़ुशी की सीमा न थी ।