विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

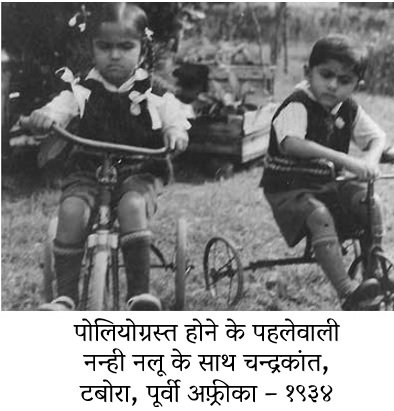

इसके शीघ्र बाद ही, शायद घर में नन्हे-नन्हे बच्चे होने के कारण, उनका तबादला सुम्बावांगा हो गया । यह कुछ बड़ा शहर था जहाँ वे लगभग दो साल रहे। यहीं पर नलू पोलियो की शिकार हुई थीं । इसके बाद वे उत्तर-पूर्व टांगानिका में पंगानी में रहे जो नदी तट पर बना बंदरगाह है । यह स्थान उस डेल्टा के बहुत निकट है जो पंगानी नदी के समुद्र में मिलने से बना है ।

नलू का इलाज़ जड़ी-बूटियों के तेल की मालिश और नदी किनारे की चिकनी उष्ण गाद में कर्दम स्नान से हो रहा था । एक स्थानीय बाशिंदा घर का नौकर था । वह दोनों भाई-बहन को अपने चौड़े कंधों पर बैठाकर नदी किनारे ले जाता । नदी किनारे की गुनगुनी नरम मिट्टी में वह गढ़ा खोदता और नलू को कमर तक उस कीच में गाड़ देता । वह ख़ुशी-ख़ुशी अपने खिलौनों और नन्हे भैया से खेलती रहती जो उसका हर हुक्म बजा लाने को तत्पर रहता था । इस इलाज़ से उसकी मांसपेशियों में फिर से मज़बूती आने लगी और दाहिने पाँव में स्नायुओं और मांसपेशियों का तालमेल बेहतर हो गया । इससे वह साढ़े चार साल की होने तक, लँगड़ाकर ही सही, पैदल चलने लगी थीं । दादी ने मुझे एक बार यह क़िस्सा भी सुनाया था : ‘एक दिन जब तुम्हारा पिता बड़ी बहन और नौकर के साथ नदी किनारे खेलने गया था, तब उसने अपनी सोने की अँगूठी उतार कर रेत में कहीं गाड़ दी । ये अँगूठी उसे उसके दूसरे जन्मदिन पर मिली थी । सूरज डूबने को था तो वे अँधेरा होने के पहले घर लौट आए । इस हड़बड़ी में वह अँगूठी की बात बिलकुल भूल ही गया । उनके नहाने-धोनेऔर साँझ की प्रार्थना के बाद जब नाखूनों की सफ़ाई की जाँच के लिए मैंने उनके हाथ देखे तो अँगूठी दिखाई नहीं दी । जब उससे पूछा किअँगूठी कहाँ खोई तो वहअड़ गया कि वह खोई नहीं है । उसने सँभालकर उसे नदी के किनारे सुरक्षित जगह पर रख दिया है । भई, ये कैसा बैंक और लॉकर था ? पर कुछ किया ही नहीं जा सकता था, तो मैंने भी सब्र कर लिया । पर मेरी हैरत की इंतिहा हो गई जबअगली सुबह बच्चे ने नदी किनारे बिलकुल सही जगह जाकर अँगूठी खोद निकाली ! इतने छोटे बच्चे के हिसाब से यह बहुत बड़ी बात थी । मुझे विश्वास हो गया कि उसकी याददाश्त बहुत तेज़ है, और सच ही, पढ़ाई-लिखाई में उसकी उपलब्धियाँ इस बात को लगातार प्रमाणित करती रहीं ।’ मेरे पिता चंद्रकांत का कीर्तिमान रहा है कि वे कक्षा में सदा प्रथम आते रहे। मेरी बहन माधुरी ने भी यह कीर्तिमान दोहराया । सौभाग्य से मुझे भी उनकी तीव्र बुद्धि और स्मरणशक्ति विरसे में मिली है जिसका लाभ मुझे आयुर्विज्ञान की पढ़ाई में भारी-भारी ग्रंथों की सामग्री को जज़्ब करने और उसके समीकरण में मिला ।

सन १९३५ में परिवार वापस सुम्बावांगा लौटकर आया जहाँ वह गुलाबों के बाग़ से घिरा घर था । कितना ख़ूबसूरत रहा होगा !

मेरे पिताजी को वहाँ अपनी माँ के साथ खेलने की और बग़ीचे के रास्तों पर तिपहिया साइकिल चलाने की ख़ूब याद है । उनकी बहन एक स्टूलपर बैठी हुई उन्हें खेलते देखा करती थीं । पैरों में पोलियो के कारण वह स्वयं खेल में हिस्सा लेने में असमर्थ थीं ।

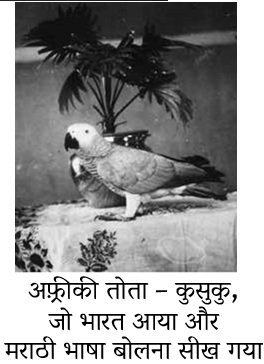

उन्होंने उसी क्षेत्र में पाया जानेवाला काली चोंच वाला एक बड़ा सारा तोता भी पाला था जिसका नाम स्वाहिली भाषा में उस प्रजाति के नाम पर कुसुकु रखा गया था । घरेलू कामगारों से संपर्क के चलते बच्चे स्थानीय भाषा भी सीख गए थे । बच्चों के कान नई भाषा की ध्वनियों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं और वे भाषा को उसके मूल उच्चारण के साथ बिलकुल स्थानीय रूप में बोल सकते हैं । उस उच्चारण में विदेशी प्रभाव नहीं होता जैसा बड़ी उम्र में कोई भाषा सीखनेवालों के उच्चारण में प्रायः सुनाई पड़ता है । इसका विपरीत भी उतना ही सत्य है । अगर कोई छः महीने तक उस नई भाषा के प्रयोग का अवसर नहीं मिलता तो बच्चा उतनी ही जल्दी उसे भूल भी जाता है । मेरी समझ में इसका कारण यह है कि बच्चों का मस्तिष्क विकास की अवस्था में होता है । उसके स्नायुतंत्र में नए रास्ते बनते-बढ़ते रहते हैं और स्मृतियों के नए गुच्छ पुरानी लिखावट की जगह उसी तरह ले लेते हैं जैसे आज कंप्यूटर की हार्ड-डिस्क पर होता है ।

परिवार में कुसुकु लंबे समय तक रहा और उसका साथ देने के लिए एक और तोता भी पाला गया था । सन १९३९ में दादी की तीसरी संतान, बेटे रवि का जन्म हुआ । यह नटखट तोता शिशु के रोने की आवाज़ की इतनी बढ़िया नक़ल निकालता था कि कितनी ही बार मेरी दादी दौड़ी-दौड़ी आतीं और देखतीं कि बच्चा तो बड़े चैन से सो रहा है । एक कुसुकु तो उनके साथ भारत भी आया और उसने जल्दी ही मराठी के कुछ शब्द सीख लिए । बच्चों की ही तरह तोते भी भाषाएँ बहुत जल्दी सीख लेते हैं ।

परिवार में कुसुकु लंबे समय तक रहा और उसका साथ देने के लिए एक और तोता भी पाला गया था । सन १९३९ में दादी की तीसरी संतान, बेटे रवि का जन्म हुआ । यह नटखट तोता शिशु के रोने की आवाज़ की इतनी बढ़िया नक़ल निकालता था कि कितनी ही बार मेरी दादी दौड़ी-दौड़ी आतीं और देखतीं कि बच्चा तो बड़े चैन से सो रहा है ।

एक कुसुकु तो उनके साथ भारत भी आया और उसने जल्दी ही मराठी के कुछ शब्द सीख लिए । बच्चों की ही तरह तोते भी भाषाएँ बहुत जल्दी सीख लेते हैं ।

उन्होंने एक कुत्ता भी पाला था – टॉम । वह बड़े डील-डौलवाला मिश्रित नस्ल का कुत्ता था । फ़ोटो से उसके आकार-प्रकार का पता चलता है । वह देखने में खूँख्वार था पर स्वभाव से मेमना – सीधा-सादा और प्यार करनेवाला । उसनेअपने आपको उन तीनों बच्चों का अभिभावक नियुक्त कर लिया था और हमेशा उनके आसपास ही बना रहता था – सतर्क, चौकन्ना । बच्चों को उसने अपने साथ हर तरह की आजादी दे रखी थी । उनके तंग करने, कान-पूँछ आदि खींचने पर वह चूँ तक नहीं करता था, भौंकना-गुर्राना तो दूर की बातहै ।

उस छोटी-सी उम्र में उन लोगों ने विमान, जलयान, रेल, कार आदि इतनी सवारियों में यात्रा कर ली थी कि उस ज़माने में कई लोग तो पूरी उम्र में भी करने की नहीं सोच सकते थे। १९३० – १९४० के भारत में गाँवों में आसपास की यात्रा अधिकतर पैदल या बैलगाड़ी से होती थी और कुछ बड़े शहरों में घोड़ागाड़ियाँ चलती थीं ।

सुबह-सुबह ताज़े अंडे मिलने की उत्साह भरी ख़ुशी को मेरे पिताजी और उनके भाई-बहन बड़े प्यार से याद करते हैं । उनके सुबह के नाश्ते में प्रायः उबले या तले हुए अंडे हुआ करते थे । भोजन में प्रायः भारतीय शैली का शाकाहारी खाना होता था जो उनकी माँ स्थानीय सब्जियों में भारत से लाए हुए मसाले डालकर पकाती थीं ।

हर तीसरे साल वे लोग देश आया करते थे । यह बढ़ता हुआ परिवार दार-ए-सलाम से बंबई के बीच चलनेवाले किसी विशाल जहाज में पहले दर्ज़े के केबिन में दस से पंद्रह दिन की यह यात्रा करता था । ऐसा किसी को भी याद नहीं आता कि उन यात्राओं के दौरान किसी को ऐसे सफ़र में अमूमन होने वाली मतली, चक्कर आदि जैसी कोई तकलीफ़ या और कोई परेशानी हुई हो । जहाज समुद्र में लंगर डालता और ये लोग हट्टे-कट्टे कुलियों के कंधों पर सवार होकर किनारे तक पहुँचते । बंबई के डॉक में ऐसे कुली छाती-छाती तक आते हुए पानी में चलकर यात्रियों की मदद करते और जहाज से किनारे तक सामान पहुँचाते।

सन १९३५ से १९३७ के दौरान गोपालराव तो वापस टांगानिका लौट गए पर मेरी प्यारी अज्जी दो नन्हे बच्चों के साथ बंबई में ही रुक गईं ताकि नलू का समुचित इलाज़ हो सके जिससे वह कैलिपर्स की सहायता से चल पाए । वे लोग बंबई के सैंडहर्स्ट रोड लोकल रेलवे स्टेशन के निकट के भीड़भाड़ वाले इलाक़े में विट्ठल निवास चाल के एक कमरे में रहने लगे । ग्रांट मेडिकल कॉलेज के डॉ. किनी और डॉ. बालिगा ने नलू के पैरों पर कई ऑपरेशन किए जिनमें स्नायुओं के प्रत्यारोपण और पेशियों का आकार छोटा करनेवाली प्रक्रियाएँ भी शामिल थीं ताकि नलू पैरों का अधिक से अधिक उपयोग कर सके और उसके लिए उन पर नियंत्रण रखना संभव हो । अज्जी के बारह वर्षीय भानजे पांडुरंग, जिन्हें बाद में ‘ओके काका’ के नाम से जाना जाने लगा, उस समय टाइफाइड के जबरदस्त हमले से उबर रहे थे । वे भी इन लोगों के साथ ही रहने लगे । शल्यक्रियाओं के बाद पैरों की फ़ीज़ियोथेरेपी और प्रभावित पेशियों को विद्युत प्रवाह के माध्यम से सक्रिय करने के लिए नलू को अस्पताल ले जाने का जिम्मा उनका था । रोज़ वे ट्राम का दो पैसे का टिकट ख़रीदते और अपने से पाँच-छः वर्ष छोटी मौसेरी बहन को लाद कर अस्पताल पहुँचते । इन तमाम साहसिक चेष्टाओं के बाद एक दिन नलू को कैलिपर्स की एक जोड़ी और एक वॉकिंग स्टिक मिली जिससे उसके लिए स्वतंत्र रूप से चलना-फिरना संभव हो गया । यह लक्ष्यसिद्ध होते ही अज्जी बच्चों के साथ टांगानिका लौट गईं ।

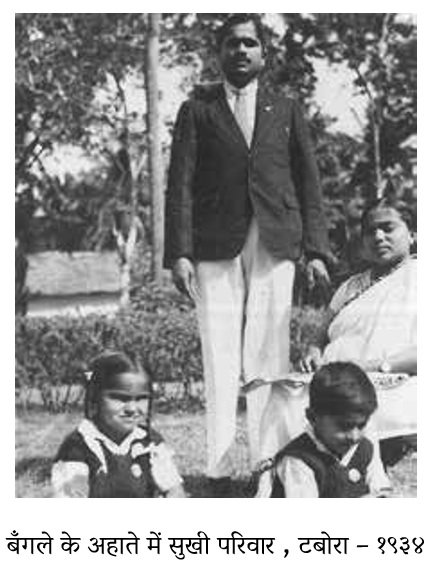

गोपालराव और सरलादेवी १९३८ में वापस टबोरा आकर रहने लगे, जहाँ वे १९३० में पहले-पहल टांगानिका आने के बाद रहे थे ।

नलू और उनके भाई लगभग तीन साल आग़ा खान स्कूल में पढ़े । भारतीयों द्वारा संचालित यह प्रायवेट स्कूल मुख्यरूप से गुजराती व्यापारियों के बच्चों की सुविधा के लिए बना था । भाई और बहन को एक ही कक्षा में दाख़िला मिला क्योंकि उनमें हालाँकि एक वर्ष का अंतर था, पर बीमारी और उसके फलस्वरूप हुई अनेक शल्यक्रियाओं के कारण नलू का एक वर्ष खराब हो गया था ।