इस प्रस्तुति में हम आपके सामने एक ऐसी जुझारू महानारी की कथा पेश करने जा रहे हैं जिन्होने अपने समय,

समाज और आर्थिक स्थिति की सारी बाधाओं को अपने निजी संकल्प और जीवट के बल पर पार कर दिखाया था ।

जिस युग में स्त्रियों की प्रतिभा उनके बाल्यकाल से ही चौके-चूल्हे, घर-गृहस्ती या मजूरी में ही सिमट कर रह जाती थी, उस युग में उन्होने सिद्ध कर दिखाया की मन मज़बूत सुर संकल्प अटूट हो तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता ! उन्नीसवीं सदी में एक दरिद्र किसान परिवार में जन्मी इस बच्ची ने न केवल अपनी प्रतिभा को निखारकर उस युग में डॉक्टरी की डिग्री हासिल की, जब स्त्री-शिक्षा संबंधी सामाजिक आंदोलन अपने शुरुआती दौर में थे, बल्कि अपनी प्रेरणा और सक्रिय सहायता से परिवार और समाज की अन्य बालिकाओं के लिए भी ये रास्ते खोले और आसान किए । समाज में, और स्त्रियों में भी, स्त्रियों को डॉक्टरी दिलवाने में जो हिचक थी उसे इन्होने अथक प्रयत्नों से दूर किया । कई सामाजिक सुधारों में ये अग्रणी रहीं । संकल्पनिष्ठा, विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रहने और, “सादा जीवन उच्च विचार” जैसे संस्कार इन्होने अपनी आने वाली पीढ़ियों में भी किस तरह रोपे यह हम इस कथा की लेखिका – उनकी पोती – की जीवनयात्रा में भी देख सकते हैं ।

एक जुझारू योद्धा थीं मेरी दादी – जीवन भर वे जूझती रहीं और जीतती रहीं !

उनमें एक अदम्य जिजीविषा थी । बचपन में उन्होंने परिस्थितियों की जो चुनौतियाँ झेलीं और युवावस्था में उन्होंने जो कठिनाइयाँ उठाईं, वे इतनी कष्टकर थीं कि वे उनके जीवन और स्वास्थ्य का सत्यानाश कर सकती थीं, पर उन्होंने उन सबको पार किया और आगे बढ़ीं ।

बचपन में उन्हें कोई सहारा नहीं मिला और बड़े होने पर साधनों का अभाव रहा, पर कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं पाई और वे एक ऐसी डॉक्टर बनीं जिसके लिए कोई सीमा माने नहीं रखती थी, ऐसी माँ बनीं जो भय से सर्वथा मुक्त थी, और ऐसी दादी बनीं जिसकी किसीसे तुलना नहीं हो सकती ! मेरे नन्हे-से बालमन के लिए वे यह सब कुछ तो थीं ही, पर इनसे बढ़कर और भी बहुत कुछ थीं । यथेष्ट साधनों और माता-पिता के मज़बूत सहारे के साथ जब मैंने युवावस्था में कदम रखा तब मेरी समझ में आया कि मेरी अज्जी जुझारू होने के साथ ही कितनी अनोखी, कितने अद्भुत व्यक्तित्व की स्वामिनी थीं !

अकुताई चिटणीस, रखमाबाई कोटणीस, सरलादेवी खोत – ये नाम आपने शायद ही सुने हों । ये तीनों नाम उस एक ही अनोखे, अद्भुत व्यक्तित्व – मेरी प्यारी दादीमाँ के थे । महाराष्ट्र की प्रथा के अनुसार विवाह-विधि के दौरान कन्या अपने पति का कुलनाम ही नहीं अपनाती, उसका अपना पहला नाम भी पति द्वारा बदल दिया जाता है । इस प्रकार उस एक ही व्यक्ति के तीन नाम होना संभव हुआ । उनकी कहानी का कहा जाना ज़रूरी है ताकि संसार के और लोग भी उनके जीवन से प्रेरणा ले सकें – एक प्रखर व्यक्तित्व की अनकही गाथा सबके सामने आ सके।

मराठी की एक प्रसिद्ध कहावत है – ‘मूर्ती लहान पण कीर्ति महान’ (काया छोटी, कीर्ति महान) । मेरी दादी पर यह बिलकुल सटीक बैठती है । स्वतंत्रता सेनानी लालबहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी पर भी यह पूरी तरह से लागू होती है । मेरी दादी इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि श्रेष्ठता आकार से निर्धारित नहीं होती । उनका क़द बहुत छोटा – मुश्किल से साढ़े चार फ़ीट था । वे न बहुत दुबली थीं, न बहुत मोटी । उनकी आँखों पर मोटे शीशों का बाइफ़ोकल चश्मा रहता था और दाँत भी नक़ली थे । बाल उनके घने और लंबे थे और आवाज़ मज़बूत और गहरी । उनकी मुस्कान बड़ी सौम्य और स्नेहिल थी और हाथ इतने कोमल और नन्हे कि मैंने किसी भी वयस्क व्यक्ति के वैसे हाथ कभी देखे ही नहीं । बचपन में भी उनसे घुलमिल जाना बड़ा आसान होता था क्यों कि अन्य बड़े लोगों की तुलना में वे कद-काठी में हमारे ज्यादा नजदीक थीं ।

अकुताई का जन्म ७ मई १८९७ को महाराष्ट्र के कोल्हापुर ज़िले के एक छोटे गाँव आजरा के एक दरिद्र कृषक परिवार में हुआ था ।

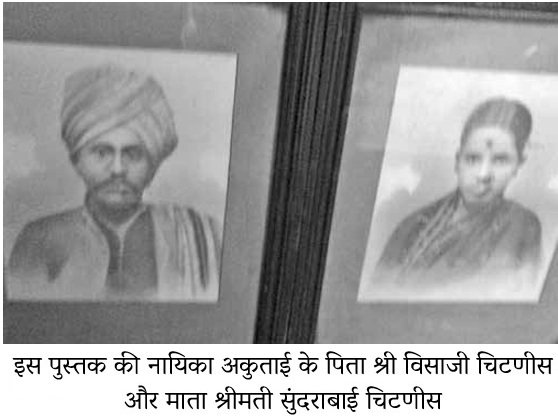

इनके पिता श्री विसाजी चिटणीस और माता श्रीमती सुंदराबाई चिटणीस की गृहस्थी पूरी तरह मौसम के मिजाज़ पर निर्भर थी । दुर्भाग्यवश, भारत के लाखों किसान आज भी इसी अवस्था से गुज़र रहे हैं । यह ‘इंडिया शाइनिंग’ की कथा का भीतरी कटु सत्य है । जनसंख्या का २०% अंश – जिसमें मैं भी शामिल हूँ – विकासमान अर्थव्यवस्था और भूमंडलीकरण का लाभ उठा रहा है, जबकि शेष ८०% जनसंख्या– जिसमें अधिकांश जन गाँवों में रहते हैं – किसी तरह बहुत ही सीमित साधनों में जीवन निर्वाह कर रही है । अक्सर तो वह बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रहती है । मेरे मत में हम अपने आपको सही अर्थों में विकसित राष्ट्र तभी कह सकते हैं जब हमारी वृद्धि और विकास सर्वसमावेशी हों । इनके अलावा ठेठ ज़मीनी स्तर पर भी ‘आम आदमी’ और ग्रामीण जनता के जीवन की गुणवत्ता में वास्तविक अंतर आए । प्रगति के अन्य महत्वपूर्ण पैमाने होंगे– पूरे देश में पीने के लिए साफ़ पानी, स्वच्छता (सैनिटेशन) और साफ़-सुथरे सार्वजनिक शौचालय जो सबकी पहुँच में हों । आपको शायद राष्ट्र की सफलता के आकलन के लिए ये संकेतक विचित्र लगें, लेकिन हमारे देश के लिए यही संगत हैं । देशों की उन्नति की आपसी तुलना के लिए सेंसेक्स (Sensex) और जी. डी. पी. (GDP – सकल घरेलू उत्पाद) के जिन आँकड़ों का प्रयोग होता है, वे इन प्रतिमानों को गिनती में ही नहीं लेते जो हमारे जीवन की गुणवत्ता के लिए इतने महत्वपूर्ण हैं । अंततः महत्व गुणवत्ता का ही होता है, परिमाण का नहीं ।

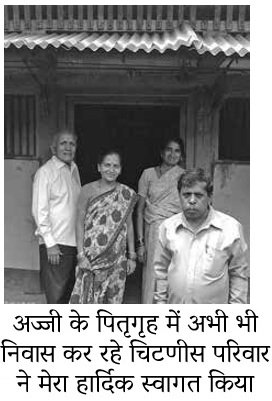

अकुताई के एक बड़े भाई थे– विट्ठल चिटणीस, जिनका परिवार आज भी आजरा में अपने पुश्तैनी मकान में ही रहता है । पिछली एक सदी में उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आया है । जुलाई २०११ में मैं अपने मामा डॉ. पी. डी. देशपांडे के साथ उनसे मिलने गई थी । उन्होंने बड़े स्नेह से हमारा स्वागत किया था ।

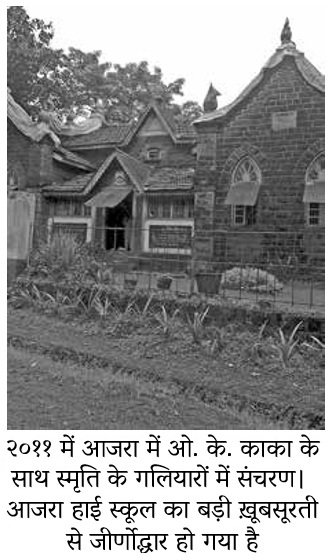

हम सबके लिए यह स्मृति के गलियारों से गुज़रती एक मनमोहक यात्रा थी और मेरा मन तो भावों के सागर में गोते ही खा रहा था । गाँव की उन गलियों में चलना जिनमें अज्जी चला करती थीं, उस कुएँ का पानी पीना जिससे अज्जी तब भी जल भरा करती थीं जब वे परिवार से मिलने गाँव आया करती थीं, और उस अपराह्न में मानो अज्जी के आशीर्वाद की वर्षा सी झिरझिराती फुहारों के बीच गाड़ी में चलना – सब कुछ एक अलौकिक सा अनुभव था । हमने गाँव के मंदिर और स्कूल का भी चक्कर लगाया और नदी किनारे पिकनिक भी की ।

आज गाँव की कीचड़ भरी गलियों से गुज़रते हुए मुझे मानो बचपन वाली नन्हीं सी अज्जी उनमें उछलती-फुदकती नज़र आ रही थी । गाँव छोड़ने के बाद भी वे समय-समय पर अपने परिवार से मिलने आया करती थीं। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने बचपन के कठिन दिनों में भी वे ऐसी ही खुशमिजाज़ और मस्त रही होंगी क्यों कि ज़िन्दगी द्वारा गुगली पर गुगली फेंके जाने के बावज़ूद उनकी आँखों की चमक में जीने का उत्साह था और जीवन के अंतिम दिन तक उनकी अद्भुत विनोदवृत्ति बनी रही थी । अपनी ज़िंदगी की तमाम कठिनाइयों और चुनौतियों की शिकायत करते मैंने उन्हें शायद ही कभी सुना हो ।

दरिद्र किसान के घर में बेटी का आगमन कभी भी सुख की लहर नहीं उठाता । उसके आने से खिलाने के लिए एक और मुँह तो बढ़ जाता है पर इसकी भरपाई के लिए आगे चलकर खेती के कामों में जुटनेवाले दो अतिरिक्त हाथ और मज़बूत कंधे नहीं होते । ऊपर से उसके विवाह और दहेज़ की चिंता और बढ़ जाती है । दुर्भाग्यवश उस ज़माने का यह सोच ग्रामीण भारत में आज भी नहीं बदला है । आज भी, पूरे भारत में “गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व निदान – तकनीक (लिंग चयन) प्रतिषेध क़ानून, २०१४” (PNDT Act) बन जाने के बावज़ूद, कन्या भ्रूणहत्या और कन्या शिशु हत्या जैसे जघन्य कृत्यों में कमी नहीं आई है ।

जीवन में लंबे दौर तक अनचाही संतान होने और प्यार से वंचित रहने की व्यथा बड़ी कष्टकर होती है । सिग्मंड फ्रायड यह देखकर हैरान रह जाता कि बाल्यावस्था के आरम्भ में झेले हुए ऐसे सदमों ने उन पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं डाला था, बल्कि उनके व्यक्तित्व की सकारात्मकता गढ़न में उसका योगदान ही रहा था । मुझे और इस पुस्तक के पाठकों को इससे साफ़-साफ़ और सीधे यह शिक्षा मिलती है कि हम जो और जैसे हैं उसके लिए यदि हम अपनी परिस्थितियों, अपने माता-पिता, सरकार, ज़माने और दुनिया भर की दूसरी बातों को दोष देने की जगह स्वयं अपने जीवन की जिम्मेदारी उठा लें तो व्यक्ति के रूप में हम अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास कर सकेंगे और प्रेम तथा आनंद से परिपूर्ण एक विलक्षण जीवन जी सकेंगे।

अज्जी के जन्म के अठारह माह बाद उनकी छोटी बहन रंगूताई का जन्म हुआ । इसी समय परिवार पर एक बड़ा दुखद वज्राघात हुआ । देश में उस समय प्लेग की महामारी फैली हुई थी और इसने १८९७ से १८९९ तक ३०,००० से ऊपर लोगों की बलि ले ली थी । अज्जी के पिता भी उनमें से एक थे । उस ज़माने में पिता – परिवार के मुखिया – के उठ जाने का अर्थ था परिवार का अनाथ हो जाना, क्यों कि स्त्री और बच्चे आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह उसी पर निर्भर रहते थे । सावित्रीबाई फुले भी १० मार्च १८९७ को उसी महामारी की शिकार हुई थीं । वे अध्यापन कार्य करनेवाली पहली भारतीय स्त्री थीं और भारत के प्रथम कन्या विद्यालय की प्रथम प्रधानाध्यापिका भी । यह विद्यालय १८४८ में पुणे में आरम्भ हुआ था । सावित्रीबाई का विवाह मात्र नौ वर्ष की आयु में महात्मा ज्योतिराव फुले के साथ हुआ था । कभी-कभी मुझे लगता है कि सावित्रीबाई की महान आत्मा ने ही अकुताई के रूप में पुनर्जन्म लिया होगा । अकुताई सावित्रीबाई के देहांत के दो माह बाद ही जन्मी थीं । दोनों के जीवन क्रम की अद्भुत समानताओं और पुणे शहर से दोनों के घनिष्ठ संबंधों को देखती हूँ तो मेरा यह विश्वास और दृढ़ हो जाता है ।

दोनों ही महिलाएँ अदम्य साहसी थीं और दोनों ने समाज कार्य तथा नारी के सशक्तीकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य से सम्बंधित सुधारों में अपना पूरा जीवन होम दिया था ।

पति को खो देना, और पति भी वह जो परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य हो, तीन नन्हें बच्चों की माँ के लिए बड़ा भारी आघात है । ये परिस्थितियाँ अकुताई की माँ से सँभाले नहीं सँभली होंगी । सास का सहारा नाममात्र को था क्यों कि वे पहले ही दो बेटियाँ जन देने के कारण उनसे ख़फ़ा थीं । गोद की बच्ची तो अभी दूध पीती थी इसलिए उन्होंने बड़ी वाली बेटी को पलने के लिए पास ही के गाँव में अपने पिता के घर भेज दिया । उन्हें भय होगा कि आर्थिक बदहाली और नाराज़गी भरे उस माहौल में अकु का पनप पाना मुश्किल होगा । आज हमें उनका यह फ़ैसला बड़ा बेरहम लग सकता है, पर अकुताई के लिए इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था । उनके नाना बहुत ही समझदार थे और जीवन में आगे चलकर अकुताई की जो उपलब्धियाँ हुईं उनके पीछे नाना का बहुत बड़ा योगदान था ।

नाना अकुताई को बहुत ही प्यार करते थे और नन्हीं अकु की प्रखर मेधा और साहसी वृत्ति को उन्होंने आरम्भ में ही पहचान लिया था । उन्होंने उसे आत्मसम्मान और परिश्रम की सीख तो दी ही, उसे खुद अपने लिए और अपने विश्वासों की ख़ातिर हमेशा दृढ़ता से अटल रहना भी सिखाया । उन्होंने उसमें अपने निज के लिए ख़ुद सोचने की क्षमता का विकास किया और उसे आत्मनिर्भर बनाया । उस समय के पराधीन भारत में यह कोई मामूली बात नहीं थी । उस गाँव में एक ही प्राइमरी स्कूल था जिसमें लड़के और लड़कियाँ, दोनों पढ़ते थे । नाना का ज़ोर रहता था कि कड़कती गर्मी हो या बरसात, रोज़ मीलों पैदल चलकर भी अकु स्कूल ज़रूर जाए ।