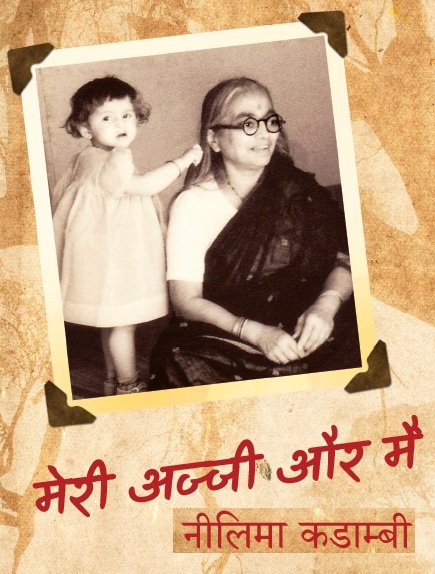

विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

स्त्री परिवार की धुरी होती है; परिवार समाज की बुनियादी इकाई होता है; समाज मिलकर राष्ट्र को गढ़ते हैं और कई राष्ट्रों ने मिलकर हमारी यह ख़ूबसूरत दुनिया रची है । इसलिए भूमंडलव्यापी सामरस्य के लिए स्त्री की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है क्यों कि विश्व में सुंदरता और शांति उसी के प्रयासों से आती हैं । पर इस तथ्य को प्रायः ही नज़र अंदाज़ कर दिया जाता है और नारियों को न तो वह सत्ता मिलती है और न प्रशिक्षण जो उन्हें यह विराट दायित्व सँभालने लायक बनाए । अगर हम अपनी दुनिया में आसपास नज़र डालें तो हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि केवल वे ही राष्ट्र पनप रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है और उनसे शालीनता एवं बराबरी का व्यवहार किया जाता है । भारत की प्राचीन सभ्यता में दिव्यता के नारी पक्ष – शक्ति – की आराधना के लिए मंदिर बनाए गए और हमारी सभ्यता उन गिनी-चुनी सभ्यताओं में से है जो बची रहीं और फली-फूलीं । पर यह भी एक दुःखद सत्य है कि गृहिणी और माता की भूमिका वर्षों से लगातार अधिक से अधिक अवमानित होती गई है । जब मैं किसी युवती को कहते सुनती हूँ कि ‘नहीं, मैं कोई काम नहीं करती, कुछ कमाती नहीं हूँ । मैं तो सिर्फ़ गृहिणी हूँ’ तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है । अगर वह खुद अपने काम को नीचा और महत्वहीन समझेगी तो परिवार के और सदस्य भी उसे वह सम्मान नहीं देंगे जिसकी वह हक़दार है । मेरे मत में, यही वह मूलकारण है कि हमारे चारों ओर आज इतना असामंजस्य और इतनी दुर्व्यवस्था दिखाई देती है ।

मेरी अज्जी शुरू से ही स्त्रियों के हित की प्रबल पक्षकार थीं – वह उच्चशिक्षा के क्षेत्र में हो, घर-गृहस्थी के मोर्चे पर हो अथवा रोज़गार के अवसरों या प्रशासन के क्षेत्र में हो । पर वे इस बात पर भी बल देती थीं कि स्त्री घर के बाहर कितना ही कुछ कर दिखाए, पर इससे उसे घर, परिवार, विशेषकर छोटे बच्चों के प्रति अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करने का बहाना नहीं मिल जाता । इस बात को लेकर उनका मत बिलकुल स्पष्ट था कि बच्चों में श्रेष्ठ मूल्यों और नैतिकता के बीज रोपना और उन्हें अच्छा नागरिक बनने के लिए सँवारना मूल रूप से माँ का ही काम है । उनकी मान्यता थी यह महत्वपूर्ण नहीं है कि बच्चे के साथ कितना समय बिताया गया । महत्व इस बात का है कि वह समय किस तरह से बिताया गया । स्त्रियों के लिए इससे भी ज़रूरी बात यह है कि वे अगली पीढ़ियों के सामने अपने आचरण द्वारा एक आदर्श रखें । बच्चे हमेशा बड़ों को देखकर, उनके आचरण पर ग़ौर करके ही सब कुछ सीखते हैं न कि स्कूल और घर में उपयुक्त व्यवहार के बारे में उनके उपदेश सुनकर । इसलिए हमें सदा उनके सामने उदाहरण प्रस्तुत करते रहना चाहिए । उन्हें सही राह दिखाने और माता-पिता का कर्तव्य निभाने का यही सबसे अच्छा रास्ता है ।

ईश्वरीय प्रेम के सबसे निकट है, तो माँ का प्रेम – वह गहन-गंभीर सहज प्रेम, जो बच्चे के जन्म से भी पहले, उसके गर्भ में रहते ही जन्म ले लेता है और वर्ष दर वर्ष बढ़ता ही जाता है । ईश्वर के इस महान वरदान का आनंद उठाने की संभावना हर स्त्री में होती है । जिनमें संतान को जन्म देने की क्षमता नहीं होती उनके सामने भी यह विकल्प रहता है कि किसी शिशु को गोद ले लें और मातृत्व के वरदान का सुख भोगें । एक स्त्री और माँ होना, मेरी समझ में, बहुत बड़ा सौभाग्य है ।

मातृत्व एक बड़ी चुनौती भी हो सकता है और दुर्भाग्यवश यह युवतियों की मृत्यु के बड़े कारणों में से एक है । सन १९६० के आसपास तक ग्रामीण क्षेत्रों में घर की स्त्रियों और गाँव की दाई की मदद से घरों पर ही प्रसव कराने का रिवाज़ था । ग्रामीण भारत में प्रसूति के दौरान मरनेवाली स्त्रियों की संख्या अस्वाभाविक रूप से ज़्यादा थी और पिछले चार दशकों में इस आँकड़े में हालाँकि कुछ सुधार आया है पर अभी भी हम कई विकासशील देशों से बहुत पीछे हैं । यह स्थिति निश्चय ही शर्मनाक है ।

प्रसव के दौरान माता और शिशु की मृत्यु अधिकतर माता की कच्ची उम्र, साफ़-सफ़ाई का अभाव, प्रसव के बाद होनेवाले धनुषटंकार, सेप्टिक आदि जैसे संक्रमण, उपयुक्त पौष्टिक आहार का अभाव, प्रसव में अधिक रक्तस्राव तथा अन्य जटिलताएँ आदि कारणों से होती थीं । आज इक्कीसवीं सदी में भी विकसित देशों की अपेक्षा भारत में ये कारण अधिक संख्या में दिखाई देते हैं । इसके पीछे मुख्य रूप से स्त्री-सशक्तता की कमी, मातृत्व और प्रसूति को लेकर फैली भ्रामक धारणाएँ और विधि-निषेध, दरिद्रता, अज्ञान, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की अनुपलब्धता ही जिम्मेवार हैं । सबसे अधिक दुःख तो इस बात का है कि समाज इस तरह की मौतों को बिना कोई प्रश्न उठाए, सहज भाव से स्वीकार कर लेता है । अफ़सोस है कि आज भी भारत में युवा स्त्री की जान बहुत सस्ती है ।

टांगानिका में ग्यारह वर्ष बिताने के बाद १९४२ में सरलादेवी और गोपालराव खोत भारत लौटे और कुछ वर्ष खोत परिवार और उसकी शाखा-प्रशाखाओं के साथ धारवाड़ में ही रहे। यह परिवार जिस घर में रहता था उसे उनके पिता और दो भाइयों ने संयुक्त रूप से ख़रीदा था और उसे ‘नवचैतन्य’ नाम दिया गया था । लक्ष्मी टाकीज़ के नज़दीक स्थित इस लम्बे-चौड़े मकान का उल्लेख आज भी वहाँ ‘खोत परिवार का कम्पाउण्ड’ के नाम से होता है हालाँकि खोत परिवार में से कोई भी अब वहाँ नहीं रहता । बच्चों के जन्म के बाद खोत परिवार ने अंततः सरलादेवी को परिवार की सदस्या के रूप में स्वीकार कर लिया था । लंबे वर्षों तक टांगानिका के जीवन की कठिनाइयाँ झेलने के बाद उन्हें तनाव से मुक्ति और इस विश्राम की सचमुच बड़ी आवश्यकता थी । उनके तीनों बच्चों को भी अपने चाचा-ताऊ और बाक़ी विस्तृत परिवार के सदस्यों तथा उनके बच्चों से मिलने तथा उनसे स्नेहबंध जोड़ने का अवसर मिला । पूर्वी अफ्रीका में उनकी पढ़ाई या तो टूट-टूटकर या फिर घर पर ही हुई थी । यहाँ स्कूलों में दाख़िले के साथ उनकी औपचारिक शिक्षा फिर से बाक़ायदा शुरू हुई ।

नलू आत्या को याद है कि धारवाड़ में ही उन्हें एक बड़े कुएँ में तैरना सिखाया गया था । अज्जी चाहती थीं कि वे अपने पोलियो पीड़ित पैरों को पानी में चलाएँ ताकि उनकी पेशियाँ मज़बूत हो सकें । आत्या ने मुझे बताया कि उनके लिए यह अनुभव कितना डरावना और कष्टकर था । कमर में एक मोटी रस्सी बाँधकर उन्हें गहरे कुएँ में उतार दिया जाता । पैर की पेशियों पर नियंत्रण न होने के कारण उनके कमज़ोर पैर किसी भी अटपटे कोण से पानी से टकरा जाया करते थे । बहरहाल, कुछ ही दिनों में उन्होंने तैरना सीख लिया ।

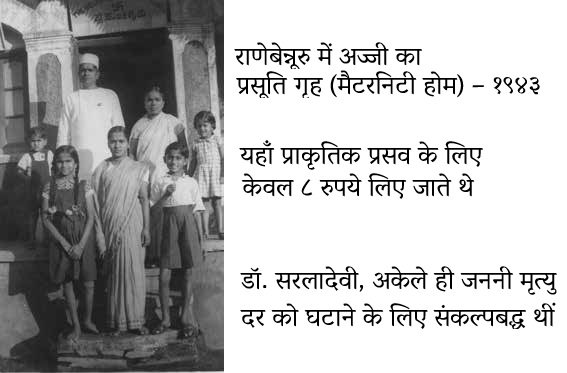

मेरी प्यारी अज्जी लम्बे समय तक ख़ाली तो बैठ ही नहीं सकती थीं । सरलादेवी के मन में एक बेचैनी-सी जाग्रत रहती थी – एक प्रबल प्रेरणा कि अपने चिकित्सा संबंधी ज्ञान का उपयोग भारत की ग्रामीण महिलाओं की बेहतरी के लिए करें । सन १९४६ में यह परिवार राणेबेन्नूरु नामक कस्बे में रहने लगा । अगले दस वर्ष तक वे यहीं रहे । उन्होंने २३ रुपये महीने की छोटी-सी रकम में चौदह कमरों वाला एक विशाल तिमंज़िला बँगला किराये पर ले लिया । सबसे ऊपर वाली मंज़िल पर उनका निवास था और तलमंज़िल तथा पहली मंज़िल पर उनका क्लीनिक और दस बिस्तरों वाला प्रसूतिगृह (मैटरनिटी हॉस्पिटल) । एक रसोईघर था जिसमें रसोइया घरवालों के साथ-साथ ही अस्पताल में भर्ती रोगियों के लिए भी खाना पकाता था । सरलादेवी और गोपालराव, दोनों ही पारिवारिक डॉक्टरों के रूप में जनरल प्रैक्टिस करते थे लेकिन सरलादेवी प्रसूति संबंधी चिकित्सा के लिए अधिक लोकप्रिय थीं । वे दोनों स्थानीय आबादी के अतिरिक्त आसपास के गाँवों को भी सस्ती डॉक्टरी सेवा उपलब्ध कराते थे।

शुरू-शुरू में उनके प्रसूतिगृह में रोगिणियों की संख्या काफ़ी कम ही हुआ करती थी । सरलादेवी के सामने चुनौती थी कि इसे आर्थिक दृष्टि से व्यावहारिक बनाएँ ताकि यह सुविधा आगे तक चलाते जाना संभव हो सके। उस समय लोग किसी संस्थान में जाकर सुरक्षा के साधनों के बीच प्रसव करवाने की अपेक्षा घर में ही जापा कराने का ख़तरा उठाना बेहतर समझते थे। सरलादेवी ने इसी बात पर अपना अभियान केन्द्रित किया । माँएँ और सासें अपनी बेटी-बहुओं को जचगी के लिए अस्पताल लाने को राज़ी नहीं होती थीं क्यों कि स्वयं उन्होंने अपने बच्चों को घर में ही जन्म दिया था । सरलादेवी इस सोच को बदलने में अग्रणी थीं । सामनेवालों के विचारों और मनस्थिति को सहानुभूतिपूर्वक समझते हुए वे जिस प्रकार सच्चे दिल से उनकी मदद करने में जुटी रहती थीं उसने लोगों पर बड़ा असर डाला और शिक्षित स्थानीय जनता तथा उन प्रशिक्षित दाइयों से उन्हें बहुत मदद मिली जिन्हें उन्होंने अपने प्रसूतिगृह में काम पर रखा था ।

आरंभ में तो उन्हें मज़बूरन गाँववालों के घरों में जाकर घर पर जचगी करवाने में मदद करनी पड़ती थी । कभी-कभी तो उन घरों तक पहुँचने में उन्हें ख़राब मौसम में बैलगाड़ियों पर लंबी-लंबी दूरियाँ भी तय करनी पड़ती थीं । पर वे ये तकलीफ़ें ख़ुशी-ख़ुशी उठाती थीं और अपने चिकित्साज्ञान का उपयोग प्रसव को अधिक पेशेवर और सुरक्षित तरीक़े से करवाने में करती थीं । ऐसे अवसरों पर वे स्थानीय दाइयों का भी मार्गदर्शन करके उन्हें प्रशिक्षित करती थीं । इस डॉक्टरी सेवा के लिए आमतौर पर उनकी फ़ीस नाममात्र को, सिर्फ़ एक चवन्नी होती थी और साथ ही भेंट के रूप में एक नारियल और एक गज़ भर का ‘खन’ – चोली का कपड़ा ।

उनका कठोर परिश्रम और निरंतर प्रयास रंग लाए और समय के साथ-साथ स्थानीय लोगों के विचारों में अंतर आने लगा । वे आसानी से हार माननेवालों में से नहीं थीं । उनका दृढ़विश्वास था कि वे जिस उदात्त लक्ष्य को लेकर चल रही हैं उसकी सिद्धि में परमेश्वर अवश्य ही उनकी सहायता करेंगे। धीरे-धीरे उन के क्लीनिक में महिलाएँ प्रसव-पूर्व की जाँच और सलाह के लिए, और फिर प्रसूति के लिए आने लगीं । वे उनसे जनरल वार्ड के लिए आठ रुपये लेती थीं और अगर कोई प्राइवेट कमरे की दरख्वास्त करता तो उससे चौदह रुपये लिए जाते । इन रुपयों में चिकित्साशुल्क के अतिरिक्त जच्चा के पाँच दिन रहने-खाने का ख़र्च और प्रसव के बाद छः सप्ताह तक उसकी जाँच, देख-भाल और आवश्यक चिकित्सा का ख़र्च शामिल था । धीरे-धीरे शहर में प्रसव के दौरान माताओं की मृत्यु की दर कम होने लगी और सरलादेवी ने सुरक्षित मातृत्व की जो अवधारणा सामने रखी थी, उसने मज़बूती से जड़ पकड़ ली । भारत, जननी मृत्युदर (Maternal Mortality Rate – MMR) और शिशु मृत्युदर (Infant Mortality Rate – IMR ) में, वैश्विक आंकड़ों की समता की गर्व से दावेदारी कर सके, इसके लिए उसे अभी एक लंबा रास्ता तय करना है । मेरी दादीमाँ जैसे लोगों के प्रयास इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं ।