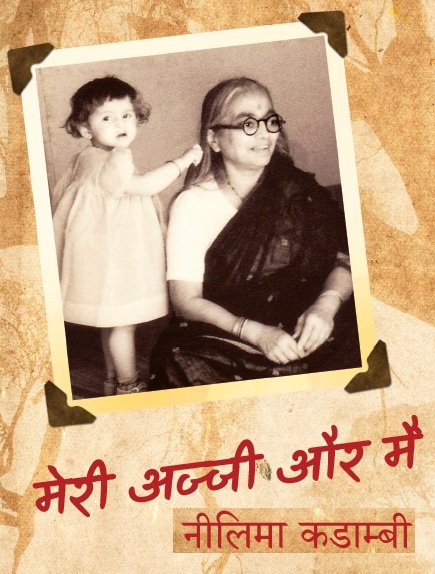

शुरुआत में जाइए मेरी अज्जी और मैं (१/२१)

मेरी प्यारी अज्जी ने मुझे सिखाया कि नन्हे बच्चे की देखभाल के लिए ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं होता । उसे सिर्फ़ माता-पिता के प्यार, देखभाल और सुरक्षा की ज़रूरत होती है, और कोई भी स्त्री पढ़ाई या काम करते हुए बच्चों को यह सब मुहय्या करा ही सकती है । बच्चे जीवन में अपनी क्षमताओं को पूरी तरह निखार सकें, इसके लिए इस बात का महत्व नहीं है कि हम कितना समय उनके साथ बिताते हैं बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि वह समय हम कैसे बिताते हैं । बच्चे को बढ़िया कपड़ों और महँगे खिलौनों की ज़रूरत नहीं होती । वह स्वभाव से ही मस्त होता है और अगर उसे प्यार और पूरी खुराक मिल जाए तो वह अच्छी तरह पनप जाता है ।

इसी आधार पर मुझमें यह आत्मविश्वास पनपा कि पच्चीस साल की उम्र में जब मैं और विवेक, दोनों अस्पताल में रेज़िडेंसी के तहत स्नातकोत्तर अध्ययन कर ही रहे थे और हमारी कमाई बहुत ही कम थी, मैं माँ बनने का साहसी फ़ैसला कर सकी । जीवन के चक्र में हर बात का एक सही समय होता है । बीस साल की उम्र के बाद का दशक माँ बनने के लिए सबसे सुरक्षित समय है और इसी समय हम मातृत्वका सबसे अधिक आनंद भी उठा सकते हैं । इसी समय हम में वह ऊर्जा और उत्साह भी होता है कि हम नवजात शिशु से जुड़े तमाम काम भी सँभाल सकते हैं; साथ ही अपने बुढ़ापे में कदम रखने से पहले उनके बचपन और किशोरावस्था का आनंद भी उठा सकते हैं । सभी माता-पिताओं को ईश्वर से यह अद्भुत वरदान मिला है । आजकल बहुत-सी स्त्रियाँ उच्चशिक्षा और कैरियर की ख़ातिर विवाह और मातृत्व को आगे के लिए टालती जाती हैं या फिर बिलकुल ख़ारिज ही कर देती हैं । जीवन में आगे चलकर जब उन्हें संतान के लिए अवकाश मिलता है तब तक उनमें से कई महिलाएँ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और भावनात्मक चुनौतियों से घिर जाती हैं और वंध्यापन के इलाज़ के लिए ढेरों रुपये ख़र्च करती फिरती हैं । मैं यह नहीं कहती कि महिला का कैरियर महत्वपूर्ण नहीं, या हर औरत को तृप्ति और आनंद की अनुभूति के लिए पति और संतान की ज़रूरत होती ही है । पर, ईमानदारी से, मैं यह ज़रूर महसूस करती हूँ कि सफल और सुखी जीवन वह होता है जहाँ पेशे और जीवन के बीच संतुलन हो और हम अपने नारी होने के हर पक्ष का पूरा-पूरा आनंद ले सकें । माँ बनना मेरे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ूबसूरत पक्ष रहा है, जैसे मेरी अज्जी का भी अवश्य ही रहा होगा । विश्व की व्यवस्था में, हम स्त्रियों को यह, बहुत ही विशेष स्थान दिलाता है क्योंकि यह वरदान केवल हमें ही मिला है । हाँ, कैरियर और मातृत्व के बीच संतुलन साध पाने के लिए पति का प्रेम और सहयोग बहुत ही ज़रूरी है ।

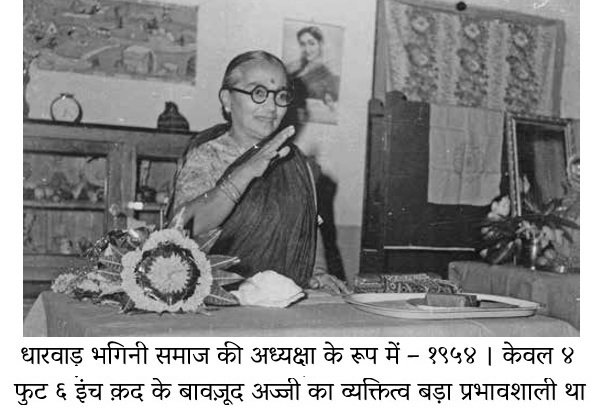

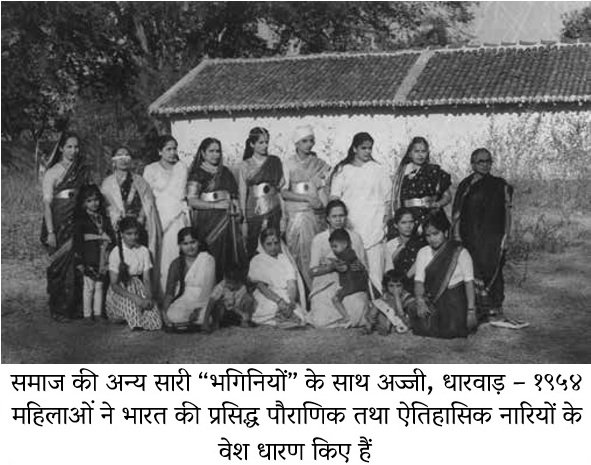

सन १९५५ में सरलादेवी और गोपालराव वापस धारवाड़ लौट आए । तात्या –- मेरे दादा, ने निजी चिकित्सकीय सलाह और डॉक्टरी की अपनी प्रैक्टिस ज़ारी रखी । अज्जी दवाखाने में डॉक्टरी प्रैक्टिस पर लौटने के स्थान पर स्थानीय महिला समिति की गतिविधियों में सक्रिय हो गईं । यह समिति महिलाओं की एक स्वयं-सहायता समिति थी । सदस्याएँ महीने में दो बार मिल-बैठकर अपने अनुभवों और चुनौतियों को साझा करती थीं और सांस्कृतिक त्यौहारों को मिल-जुलकर मनाती थीं । ये लोग साधन हीन लोगों तक पहुँच बनाने के लिए कार्यक्रम चलाती थीं और स्वास्थ्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सहायता के लिए व्यवस्था भी करती थीं । वे चंदा इकट्ठा करने और नारी संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम भी आयोजित करती थीं ।

उस समिति में सदस्य तथा अध्यक्षा के रूप में सरलादेवी ने अनेक वर्षों तक काम किया । मैंने सुना है कि उनका व्यक्तित्व बड़ा रुआबदार था और काम के स्तर को लेकर उनकी जो ऊँची अपेक्षाएँ थीं, उनके कारण कई लोग उनसे डरते थे; लेकिन उनकी ईमानदारी, मेधा और हर समय दूसरों की मदद को तैयार रहने की प्रवृत्ति के कारण लोगों के मन में उनके लिए अपार सम्मान भी था । ग़रीब परिवारों की कितनी ही लड़कियों का बिना दहेज के उपयुक्त वरों से विवाह करवाने की व्यवस्था में उनका बहुत योगदान रहा था । आज आधुनिक भारत में, गैरकानूनी होने के बावज़ूद, दहेज माँगा और दिया जाता है । उन दिनों तो बिना दहेज विवाह अकल्पनीय था । दुर्भाग्य देखिए, आज भी भारत में दहेज के लिए दुल्हनों को जला दिया जाता है । सर्जरी के अध्ययन के दौरान रेज़िडेंट डॉक्टर के तौर पर स्वयं मैंने कितनी ही ऐसी अभागी स्त्रियों का इलाज़ किया है ।

माता के प्रति हमारे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वही हम में मातृभूमि के प्रति भी होनी चाहिए । अपनी अज्जी, तात्या और माता-पिता के आचरण को देखकर ही मेरे मन में देशभक्ति का और देशवासियों की स्थिति सुधारने के लिए कुछ करने का प्रबल जज़्बा जागा था । उनका सिद्धांत वाक्य था – सादा जीवन, उच्च विचार । वे हमेशा हमें अपने ख़र्च कम करने और जहाँ जितनी भी संभव हो, बचत करने के लिए समझाते रहते थे। तात्या हमेशा अंग्रेज़ी की एक कहावत दुहराते रहते– ‘A penny saved is a penny earned’ (एक पैसा बचाया यानी एक पैसा कमाया) । वे यह भी कहते थे कि जो बचाया है उसे बहुत सोच-समझकर और अच्छे कार्य में ख़र्च करना चाहिए । वे इस बात पर बल देते थे कि हमें अपनी पहली तनख्वाह से ही बचत आरंभ कर देनी चाहिए । मेरी पहली तनख्वाह थी इंटर्नशिप के दौरान मिलनेवाले मासिक ४०० रुपये । दूसरी बात वे यह कहते थे कि हमें अपनी कमाई का कम से कम कुछ हिस्सा किसी अच्छे कार्य के लिए दान कर देना चाहिए ताकि ऐसे लोगों की मदद हो सके जो हम जैसे भाग्यशाली नहीं हैं । उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिन तक इन सिद्धांतों का पालन किया और मैं भी अपने व्यक्तिगत आय-व्यय में इन्हें ही अपना मार्गदर्शक बनाती हूँ । इन सिद्धांतों के कारण अपनी सेवा निवृत्ति के बाद भी वे अपनी पेंशन की रकम से दान द्वारा ज़रूरत मंदों की शिक्षा और चिकित्सा में सहायता करते रहे ।

मुझे याद है मैं किस प्रकार उनके साथ द्वार-द्वार जाकर ‘मनाचे श्लोक’ का उच्चार कर के, कीर्तन गा-गाकर हिंगणे भाऊबीज (भाई दूज) फंड के लिए पैसे इकट्ठे करती थी । इस प्रकार तीन महीने में जो कमाई होती थी, उतनी ही रकम अपनी निजी बचत से उसमें जोड़कर वे दान कर देते थे। इस फंड से हिंगणे में पढ़ रही आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर लड़कियों के लिए भाई दूज के अवसर पर नए कपड़े और स्टेशनरी खरीदी जाती थी । ‘सारे भारतीय मेरे भाई और बहन हैं’ – इस शपथ के पालन का यह अद्भुत उदाहरण था ।

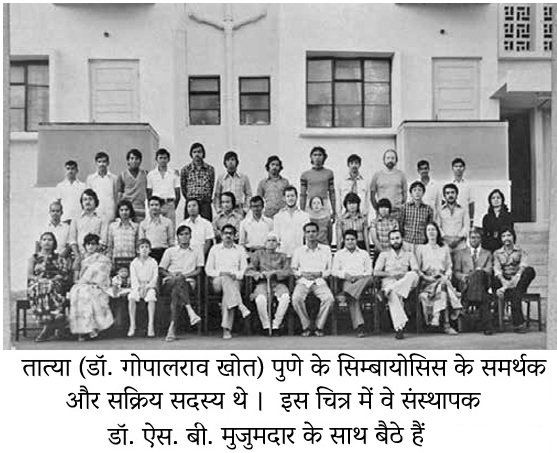

मेरे दादा अपने आपको मराठी में दादा के लिए प्रयुक्त शब्द ‘आज़ोबा’ के स्थान पर ‘तात्या’ कहलाना पसंद करते थे। पुणे में युगद्रष्टामनीषी डॉ. ऐस. बी. मुजुमदार ने १९७२ में विदेशी छात्रों के संगम स्थल के रूप में जिस सिम्बायोसिस कल्चरल सेंटर की स्थापना की थी, उससे तात्या भी घनिष्ठ रूप से जुड़े थे। इस मंच पर वे छात्र आपस में मिलते-जुलते और अपने देशों के राष्ट्रीय दिवस तथा अन्य त्यौहार मनाते थे। साथ ही वे भारतीय छात्रों के साथ अपने सांस्कृतिक अनुभव भी साझा करते थे। तात्या ने इसके लिए सारे भारत में घूम-घूमकर चंदा इकट्ठा किया था और जब वे लखनऊ और मुंबई में हमारे घर आए तो अपने उद्देश्य की सिद्धि में सहायता के लिए आजीवन सदस्य भी बनाए । दान की राशि का उपयोग ‘टेकड़ी’ नाम से जानी जानेवाली फर्ग्युसन कॉलेज पहाड़ी पर पैगोडा बनाने में हुआ । सरलादेवी और गोपालराव ने वैश्वीकरण का स्वप्न इसके साकार होने के बहुत-बहुत पहले देख लिया था । उसके लिए राह बनाने और विभिन्न पृष्ठभूमियों से आए लोगों के सामंजस्यपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने में सहायक सांस्कृतिक आदान-प्रदान में सहयोग देने का यह उनका अपना तरीक़ा था । आज सिम्बायोसिस इंस्टिट्यूट एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में उसकी गिनती होती है । भारत तथा अन्य देशों के अनेक शहरों में इसके परिसर हैं और उनमें किंडरगार्टन से लेकर ऐम. बी. ए. (MBA) डिग्री तक की शिक्षा की व्यवस्था है । इसके दूर शिक्षण कार्यक्रम भी बहुत लोकप्रिय हैं ।

सन १९७० में तात्याऔर अज्जी ने एक बड़ी ही दिलचस्प पहल को सहयोग दिया । यह थी अनजान लोगों को आपस में मिलाकर वैवाहिक सम्बन्ध जोड़ना – जिसे आजकल ‘ब्लाइंड डेटिंग’ कहते हैं । यह प्रक्रिया वरिष्ठ जनों की देखरेख में मॉडल कॉलोनी की चित्तरंजन वाटिका में होती थी । कई परम्परावादियों ने इस पर नाक-भौं भी चढ़ाई । इक्कीस से तीस वर्ष के बीच के कोई भी युवक-युवती जो या तो अनाथ हों; या उनके परिवार में उनके विवाह की चिंता करनेवाले कोई बुज़ुर्गन हों; या जो स्वयं ही अपने लिए यह महत्वपूर्ण चुनाव करना चाहें, संयोजकों को अपने जीवन वृत्त (बायोडेटा) और फ़ोटो सहित आवेदन सौंप सकते थे । उन्हें वाटिका में उपस्थित होने की तारीख़ और समय बता दिया जाता । पहले उनके बारे में कुछ मालूमात हासिल की जातीं । इस सिलसिले में उनकी किसी संयोजक से आमने-सामने मुलाक़ात भी होती थी । फिर उन्हें विपरीतलिंग के दो-तीन लोगों से मिलवाया जाता । लगभग घंटेभर पार्क में टहलते-टहलते उनकी आपस में जान-पहचान होती । यहाँ केवल उम्र और शैक्षिक पृष्ठभूमि को महत्व दिया जाता था, जाति और धर्म को नहीं । यदि किसी प्रत्याशी को कोई पसंद आ जाता तो वे अगले सप्ताह फिर वाटिका में ही मिलना तय कर सकते थे या एक-दूसरे के परिवारों से मिल सकते थे। यदि उन्हें सादे समारोह में विवाह करने में सहायता की ज़रूरत होती तो संयोजक इसके लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस वाटिका में अनेक लोगों को अपने जीवन साथी मिले हैं ।

मेरे मन में पक्का इरादा था कि डॉक्टर बन जाने के बाद मैं भारत में ही रहकर देशवासियों की भलाई के लिए काम करूँगी । परिवार में मैं जो कुछ देखती-सुनती आई थी, उसी के फलस्वरूप काफ़ी छोटी उम्र में ही मेरे मन में विचारों की यह स्पष्टता तथा संकल्प की यह मज़बूती आ गई थी । मुझे यात्राएँ करने, नए-नए स्थानों का संधान करने और नए-नए लोगों से मिलने का बहुत शौक है । शिक्षा या प्रशिक्षण के लिए विदेश जाने को मैं सदा तैयार रहती थी, पर सच कहती हूँ, मेरे मन में कभी भी विदेश जा बसने की इच्छा नहीं जागी चाहे वहाँ कितने ही बेहतर अवसर और ऊँचा मानदेय क्यों न मिलें । मेरी दोनों बहनों की सोच भी ऐसी ही है और आज वे भी भारत में ही रह रही हैं – परिवार और पेशे, दोनों ही स्तरों पर सफल । मूल्यों और आदर्शों का यह दाय मैंने अपनी बेटी को भी सौंपने की पूरी कोशिश की है । खोत वंश की यह विरासत आगे जानी ही चाहिए ।