विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

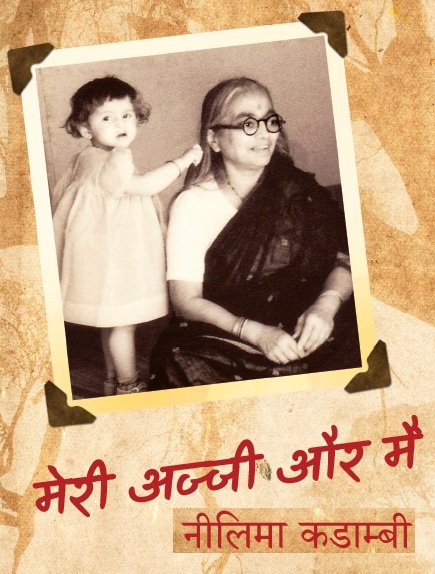

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

उनकी आँखों की रोशनी अचानक या किसी दुर्घटना के चलते नहीं गई थी । दोनों आँखों में अपक्षयी मैक्युलोपैथी के कारण उनकी नज़र धीरे-धीरे कम होती गई । मैं नहीं कह सकती कौन-सी बात ज़्यादा कष्टकर है – किसी दुर्घटना में नज़र को अचानक खो बैठना या यह जानते हुए दृष्टिशक्ति का धीरे-धीरे क्षीण होते जाना कि कुछ वर्ष में यह पूरी तरह लुप्त होनेवाली है ! हम पूरी तरह असहाय होकर ऐसा होते हुए देखते रहते हैं क्योंकि इसके लिए कोई इलाज़ आज तक भी नहीं निकला है । वे चौहत्तर वर्ष की थीं जब क़ानूनी तौर पर उन्हें अंधा माना जा सकता था और बानवे वर्ष की आयु में अपनी मृत्यु तक वे अपने अंधत्व के साथ जीती रहीं । उनके लिए यह एक गंभीर झटका था क्योंकि पढ़ना उन्हें जुनून की हदतक प्रिय था । मैंने उन्हें अंधेपन को लेकर या अपने दैनिक जीवन की कुछ गतिविधियों के लिए औरों पर निर्भर होने को लेकर कभी अवसादग्रस्त होते या कुढ़ते नहीं देखा । उन्होंने अपनी अक्षमता को कभी बाधा नहीं बनने दिया । हम में से कोई जब उन्हें कुछ पढ़कर सुनाता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता था । मुझे याद है, जब वे मेरे माता-पिता के साथ लखनऊ, गोरखपुर, मुंबई और सिकंदराबाद में रही थीं तो मेरी माँ कितने धैर्य से घंटों उन्हें धर्म और दर्शन से जुड़ी उनकी प्रिय पुस्तकों में से पढ़-पढ़कर सुनाती रहती थीं ।

जब हम पुणे में अपने दादा-दादी के घर जाया करते थे तो हमारे सबसे प्रिय खेलों में से एक था – घर-घर, जिसे मराठी में ‘भटुकली’ कहते हैं । मैं और मेरी बहन इस खेल में घंटों बिता सकते थे। दादी माँ ने हमें रसोई के खिलौना बर्तनों का एक सेट दिया था जिससे हम खाना बना-बनाकर नन्ही-नन्ही प्लेटों में परोसते थे। एक प्यारा-सा नन्हा तिपाया स्टोव था; दादी की रसोई के बर्तनों की नन्ही प्रतिकृति जैसे छोटे-छोटे बर्तन थे, करछुलऔर चम्मच थे– ज़्यादातर पीतल के। यह सेट मेरी बुआ नलू आत्या के लिए आया था और बरसों पहले, जब वे नन्ही बच्ची थीं, वे तंज़ानिया में इनसे खेला करती थीं । बरसों के साथ इनमें और चीज़ें भी जुड़ती गईं, इसलिए अब हमारे पास स्टील के बर्तन भी थे और अब बिलकुल नई चलन के चटकीले रंगों वाले प्लास्टिक के बर्तन भी । भांति-भांति के इन बर्तनों के साथ हमारी कितनी ही गरम दोपहरियाँ इतनी मस्ती से और इतनी जल्दी गुज़र जाती थीं कि पता ही नहीं चलता था ।

कभी जब हम अपने खेल में ‘सच्ची-मुच्चीका’ खाना शामिल करना चाहते तो अज्जी हमें मुट्ठीभर भुनी मूँगफली, गुड़ की कुछ डलियाँ और कटोरा भर मुरमुरे दे देती थीं । अपनी काल्पनिक दुनिया में इन्हीं चीज़ों से हम चावल, दाल, मिठाई तथा और जो कुछ भी हम चाहते, बना लेते थे। आज जब मैं बड़ी होकर डॉक्टर बन गई हूँ तो मुझे अपनी दादी की समझदारी समझ में आती है । तली-भुनी चीज़ों, चॉकलेट, बिस्कुट आदि की जगह वे हमें यह स्वास्थ्यप्रद नाश्ता देती थीं । इन चीज़ों से हमें प्रोटीन, आवश्यक वसा, लोहा और रेशे जैसे स्वास्थ्यकर पदार्थ तो मिलते ही थे, स्वाद में भी इनका जवाब नहीं था । इनकी वजह से गरमी की छुट्टियों में दो बच्चियों के लिए ‘भटुकली’ का खेल और भी मज़ेदार बन जाता था ।

‘मदद करनेवाला हाथ चाहिए तो उसे पाने की सबसे अच्छी जगह है अपनी कलाई के सिरे पर’ – इस कहावत पर अज्जी का पूरा विश्वास था । उनका यह भी मानना था कि जीवन के कौशल और आत्मनिर्भरता के प्रशिक्षण के लिए कोई भी उम्र बहुत छोटी नहीं होती । मेरी बहन को और मुझे वे बहुत छोटी उम्र से ही घर के कामकाज में हाथ बँटाने के लिए प्रोत्साहित करने लगी थीं । उनके घर में आलू या मटर छीलने जैसे छोटे-छोटे काम भी बड़े मज़ेदार बन जाते थे क्योंकि इन के दौरान वे हमेशा कहानियाँ सुनाया करती थीं । आम तौर पर इन कहानियों के ज़रिये वे हमें ऊँचे मूल्यों और नैतिकता की शिक्षा देती थीं, जैसे माता-पिता के प्रति श्रवण कुमार की भक्ति, या ध्रुव और प्रह्लाद जैसे बालकों की ईश्वर में दृढ़ आस्था । रामायण और महाभारत की कहानियाँ साहस और संयम का पाठ पढ़ाती थीं, पर हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता था आजरा में बिताए उनके बचपन के और अफ़्रीका के जंगलों में गुज़री उनकी साहसिक ज़िंदगी के किस्से सुनने में । वे ग़ज़ब की किस्सागो थीं, इसलिए उनके किस्से-कहानी बहुत ही दिलचस्प होते थे और उन्हें सुनने में बड़ा मज़ा आता था । इनमें से बहुत-सी कहानियों ने मेरे बाल-मन पर गहरी छाप छोड़ी थी और यह पुस्तक कहानियों के ज़रिये रची हुई उन बेहद जीवंत स्मृतियों का ही परिणाम है । कहानी बहुत ही सशक्त साधन है जिसका शिक्षण में और अधिक प्रयोग होना चाहिए क्योंकि यह पढ़ाई को बच्चों के लिए बहुत रोचक बना देता है और साथ ही उन्हें स्थायी मूल्यों की भी जानकारी देता है । अफ़सोस है कि आधुनिक युग के दादा-दादियों के पास पोते-पोतियों को कहानी सुनाने का समय कभी मुश्किल से ही होता है । दुर्भाग्य से उनकी जगह टीवी, डीवीडी और इन्टरनेट ने ले ली है, और वह भी बड़ी कम उम्र से ही । मैं नहीं समझती कि कभी भी कोई बच्चा बड़ा होकर टेलिविज़न के साथ बिताए गए अपने अद्भुत बचपन पर कोई किताब लिखेगा ।

अज्जी अंग्रेज़ी धाराप्रवाह बोल सकती थीं और हिंदी, कन्नड़, संस्कृत और स्वाहिली भाषा भी जानती थीं, मगर वे हमसे हमेशा मराठी में ही बात करती थीं और हमें भी यही भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करती थीं । उन्होंने इस सिलसिले में एक नियम बनाया था जो ऊपर से देखने में बड़ा आसान लगता था । मेरी बहन और मुझको घर में अंग्रेज़ी और मराठी, कोई भी भाषा बोलने की आज़ादी थी, मगर हम में अगर कोई मतभेद हुआ या बहस छिड़ गई तो हमें केवल मराठी में बहस करने की इजाज़त थी । और सब बहनों की तरह हम दोनों बहनों में भी बहुत बहस होती थी क्योंकि हममें से कोई भी झुकनेवाली नहीं थी । जल्दी ही हमें पता चल गया कि विक्षोभ या गुस्से या प्रबल भावावेग की स्थिति में ऐसी भाषा में अपने भावों को अभिव्यक्त करना बहुत मुश्किल होता है जिसका अच्छी तरह अभ्यास न हो या आपके पास जिसका शब्दभण्डार बहुत सीमित हो । इसलिए कान्वेंट स्कूल की छात्राएँ होते हुए भी हमें मज़बूर होकर घर पर बेहतर मराठी बोलने का अभ्यास करना पड़ा । एक और परिणाम यह हुआ कि हमारे कई तर्क पूरी तरह खुलने के पहले ही हमारी खिलखिलाहट में खो जाते थे क्योंकि हमारे मराठी मुहावरे टूटे-फूटे होते थे या अनभ्यस्त शब्दों के उच्चारण में हमारी ज़बान लड़खड़ा जाती थी । किस होशियारी से दादी ने यह चाल चलकर घर में शांति भी बरकरार रख ली और अपने पोते-पोतियों के अच्छी तरह से मराठी सीखने की राह भी बना ली !

दादी के साथ घर से बाहर जाने की मुझे कोई याद नहीं है । उनके साथ मेरे बचपन की तमाम यादों की पृष्ठभूमि उनका पुणेवाला घर ही है जिसका नाम ‘गुरुप्रसाद’ था । चौहत्तर साल की उम्र के लगभग जब उनकी दृष्टि जाती रही तो पहले तो उन्होंने बाहर निकलना कम किया, फिर एकदम बंद ही कर दिया । उन्हें घर में ही राहत महसूस होती थी जहाँ हर चीज़ उनकी जानी-पहचानी थी । घर के अंदर वे बड़े आराम से घूम-फिर लेती थीं । कई नेत्रहीन लोग अनजानी जगहों में सुरक्षित चलने-फिरने के लिए छ्ड़ी का प्रयोग करते हैं । अज्जी ने शायद ही कभी यह किया हो । इसके बदले उन्होंने अपने जीवन को घर तक ही सीमित कर लिया था । उनकी दृष्टि बिलकुल धुँधला गई थी, फिर भी घर में रखे सामान के बाह्याकारों का आभास उन्हें हो जाता था । इसी के आधार पर वे घर में चल-फिर लेती थीं । बहुत ही आश्चर्य की बात यह थी कि इस तरह के जीवन को उन्होंने चुन लिया था और इसमें वे बेहद संतुष्ट भी थीं । मैंने कभी भी उन्हें उकताहट की शिकायत करते नहीं सुना; न उन्होंने कभी बदलाव की या घर से बाहर कहीं जाने की ख्वाहिश ही ज़ाहिर की । यह वही महिला थी जिसने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में खानाबदोशों-सी ज़िंदगी गुज़ारी थी और जिसे हर काम ख़ुद करने की आदत थी । वे न कुछ पढ़ सकती थीं न टीवी देख सकती थीं, फिर भी उन्होंने अपने आपको व्यस्त रखने के तरीक़े ढूँढ लिए थे। उनके मन में पूर्ण शांति थी ।

अपनी युवावस्था में अपनी भानजी-भतीजियों की नज़र में वे बड़ी मज़बूत महिला और कठोर अनुशासक थीं । दरअसल वे सब उनसे दबती थीं और कुछ-कुछ डरती भी थीं । दादी को सबसे हर स्थिति में बेहतर से बेहतर काम की अपेक्षा रहती थी । उम्र के साथ अज्जी बेहद नर्म हो चली थीं और उनकी भानजी-भतीजियों का कहना था कि दृष्टिबाधित होने के बाद उनका व्यक्तित्व बिलकुल ही बदल गया था । शायद बाहर के नेत्र बंद होने के बाद उनकी अंतर्दृष्टि प्रबल हो गई थी और औरों के प्रति स्नेहमय करुणा भी ।