विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

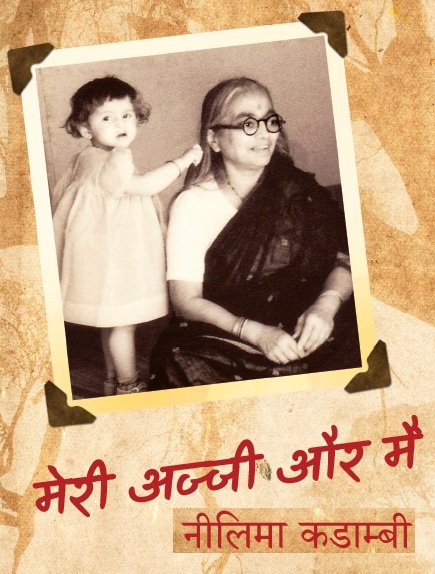

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

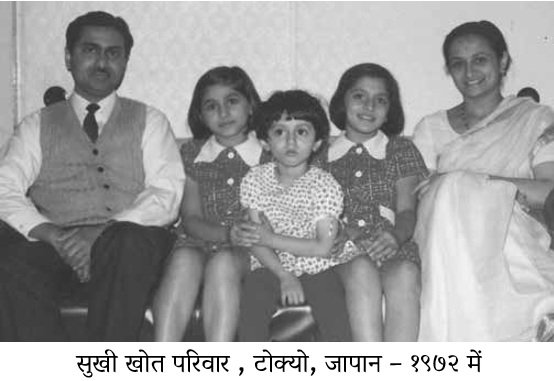

समाज और आर्थिक स्थिति की सारी बाधाओं को अपने निजी संकल्प और जीवट के बल पर पार कर दिखाया था ।सन् १९७१ में मैं नौ वर्ष की थी और अपने परिवार के साथ तोक्यो में रह रही थी । मेरे पिता भारतीय रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर वहाँ भारतीय दूतावास में वैज्ञानिक अताशे के पद पर आए थे । हमें जापान में रहते हुए लगभग ढाई वर्ष हो चुके थे । अनुमान था कि वे अगले छः से आठ महीनों में भारत वापस लौट जाएँगे, और हमारे माता-पिता नहीं चाहते थे कि साल के बीच में हमारी पढ़ाई में बड़े पैमाने पर ख़लल पड़े । माँ ने मेरी ग्यारह वर्षीय बहन माधुरी और मुझे समझाया कि जब तक मेरे पिताजी के वापस भारत को तबादले का आदेश ज़ारी नहीं हो जाता, हम दोनों को वापस पुणे जाकर बोर्डिंग स्कूल में रहकर पढ़ाई करनी होगी ।

बोर्डिंग स्कूल में जाने के ख़याल से सबसे पहले तो मैं ख़ुशी से उछल पड़ी थी । एनिड ब्लाइटन के बाल-उपन्यासों की मैं दीवानी थी, और उनमें से भी मैलोरी टावर्स और सेंट क्लेयर्स वाली श्रृंखला की । दोनों ही श्रृंखलाओं की नायिकाएँ दो बहनों की जोड़ी थी और उपन्यासों की कथाएँ उनके स्कूल छात्रावासों की मस्तियों और शरारतों से भरी पड़ी थीं । मैं तुरंत ही अपनी और अपनी बहन की उन स्थितियों में कल्पना करने लगी थी । घर से दूर जाकर रहने को लेकर मुझे कोई परेशानी नहीं थी क्यों कि मुझे पूरा विश्वास था कि माधुरी सब सँभाल लेगी । मुझे लगता है कि जिम्मेदार बड़ी बहन होने का तनाव उसे ज़रूर महसूस होता होगा । मैं तो हमेशा से ही फक्कड़–घुमक्कड़ नटखट छोटी बहना थी ।

नारिता हवाई अड्डे पर हमें विदा करने आई माँ की आँखों में आँसू छलक रहे थे । हमारे संग गुलाब आत्या थीं जो पिछले दो सालों से हमारी छोटी-सी बहन रश्मि की देखभाल के लिए हमारे साथ जापान में ही रह रही थीं । माँ का रोना मेरी समझ में नहीं आ रहा था । वापसी की यात्रा की भी मुझे खास याद नहीं है । वैसे भी मैं ज़्यादातर वक्त सोई ही रही थी । जहाज़ से हम बंबई उतरे जहाँ हमारे रवि काका हमें लेने आए थे, और वहाँ से हमने पुणे के लिए डेक्कन क्वीन पकड़ी ।

पश्चिमी घाट की पहाड़ियों और अनेक सुरंगों से गुज़रती यह जानी-पहचानी रेलयात्रा बड़ी मनोहारी थी । मानसून के महीनों जून और जुलाई में पश्चिमी घाट की ख़ूबसूरती और बढ़ जाती है । रेल की खिड़की से बरसाती धुंध की पृष्ठभूमि में पहाड़ियों की हरी-भरी ढलानों और उन पर उछलते-लुढ़कते नन्हे-नन्हे झरनों की सुंदरता का बयान शब्दों में नहीं हो सकता । करजत स्टेशन पर बटाटा वड़ा और लोनावला स्टेशन पर चिक्की का नाश्ता तो होना ही होना था । माता-पिता से दूर, जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का उत्साह भी अनोखा था ।

पुणे में अज्जी-तात्या के घर में प्यारी नलू आत्या की निगरानी में ख़रीदारी, यूनिफ़ॉर्मों की सिलाई और स्कूल ले जानेवाले ट्रंकों की बार-बार बदल-बदल कर पैकिंग का अभियान ज़ोरों से चला । हमें साथ जानेवाली तमाम चीज़ों की सूची बनाकर ट्रंक के ढक्कन के अंदर वाले हिस्से में चिपकानी पड़ीं । फिर हम पुणे के ऐम. जी. रोड के पास वाले मोलेडीना मार्ग पर स्थित सरदार दस्तूर नौ शेरवाँ गर्ल्स हाई स्कूल को चले ।

हमारे नंदू चाचा और अजित चाचा ने तात्या की बड़ी मदद की और हमें बहुत सहारा दिया ।

मुझे पहला – हल्का ही सही – धक्का तब लगा जब हमें स्कूल की वार्डन से मिलवाया गया । उनका कुल नाम था – भूत! धक्का सिर्फ़ इस अजीब नाम से ही नहीं लगा । वे बेहद गोरी और गदबदी पारसी महिला सफ़ेद साड़ी पहने थीं और नौ साल की कल्पनाशील बच्ची को उनका आकार-प्रकार भी कुछ भूतिया-सा ही लगा था । जब हम उन्हें जानने लगे तो पाया कि उनका स्वभाव बड़ा मीठा था और मेरे मन में उनकी दहशत कुछ कम हुई । तात्या हमारे स्थानीय अभिभावक थे । स्कूल और लड़कियों के हॉस्टल में हमारे दाख़िले की तमाम काग़ज़ी कार्रवाई पूरी करके और वहाँ हमारी सुपुर्दगी करके उन्होंने हम से विदा ली । वहाँ की बड़ी लड़कियों ने हमारा सामान खोलने-व्यवस्थित करने और वहाँ जमाने में हमारी मदद की ।

माधुरी और मैं छात्रावास के एक ही कमरे में थे, पास-पास के बिस्तरों पर । कमरे में और भी सात लड़कियाँ थीं जिनमें से कुछ से मेरी उसी दिन दोस्ती हो गई । हम जापान में रही थीं, यह जानकर बहुत-सी लड़कियाँ हमारे बारे में जानने को बहुत उत्सुक थीं क्यों कि उस समय विदेश यात्रा गिने-चुने लोग ही कर पाते थे। हमारे जादुई मार्कर, पेंसिल छीलने के उपकरण, चुम्बकीय कंपास बॉक्स और सुगंधित रबर उन्हें बहुत लुभाते थे । भारत में उस समय ऐसी फैंसी स्टेशनरी उपलब्ध नहीं थी ।

मुझे दूसरा धक्का जो लगा, वह था मच्छरों के काटने से एलर्जी । रातोंरात मेरा चेहरा ऐसा हो गया मानो मुझे खसरा और चेचक एक साथ निकल आए हों । मुझे तुरंत स्कूल के दवाखाने में ले जाया गया । जब इस बात की तसल्ली हो गई कि यह कोई छूत की बीमारी नहीं है तो मुझे क्लासों में जाने की इजाज़त मिल गई और मच्छरदानी लगाने को कहा गया । नतीजे में कमरे में हम दो बहनों के बिस्तर ही ऐसे थे जिन पर चंदवे-सी तनी सफ़ेद मच्छरदानियाँ लहराती रहती थीं । मुझे ऐसा लगता था मानो मैं छपरखट पर सोई राजकुमारी हूँ – और इससे सुरक्षा तो महसूस होती ही थी ।

छात्रावास के जीवन के विधि-निषेध हमने बहुत जल्दी ही सीख लिए । माधुरी बराबर मेरा ख़याल रखती थी इसलिए मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं हुई । वह बराबर नज़र रखती थी कि मैं समय पर जाग जाऊँ, अपना बिस्तर ठीक से व्यवस्थित करूँ और मेरे जूतों में बाक़ायदा पॉलिश हो ताकि मैं हर सुबह समय पर स्कूल के लिए तैयार हो जाऊँ और मुझे स्कूल में किसी भी चूक की सज़ा न मिले । मैं समझती हूँ कि उसने इतनी छोटी उम्र में जो इतनी जिम्मेदारियाँ अपने सर पर ले ली थीं, इसकी मैंने कभी क़द्र नहीं की । बड़ी बहन होने के कारण वह बहुत हुक्म चलाती थी और सारे फ़ैसले ख़ुद ही लेना चाहती थी । मुझे इससे बड़ी चिढ़ होती थी और हममें बहुत बहसें और झगड़े होते रहते थे। पर अंदर ही अंदर हमारा प्रेम हमें जोड़े रखता था; और जब बाहर से कोई चुनौती आती तो हम एक होकर उसका मुक़ाबला करती थीं । हमने स्थितियों को निभाने के अपने तरीक़े ढूँढ निकाले थे और सब ठीकठाक चलने लगा था । भारत में हॉस्टल की ज़िंदगी वैसी तो नहीं थी जैसी मैंने अंग्रेज़ी की कहानियों में पढ़ी थी, पर इसका भी अपना ही एक रंग था । हाँ, हम डॉर्मिटरी में आधी रात को पार्टियों के मज़े भी लेते थे !

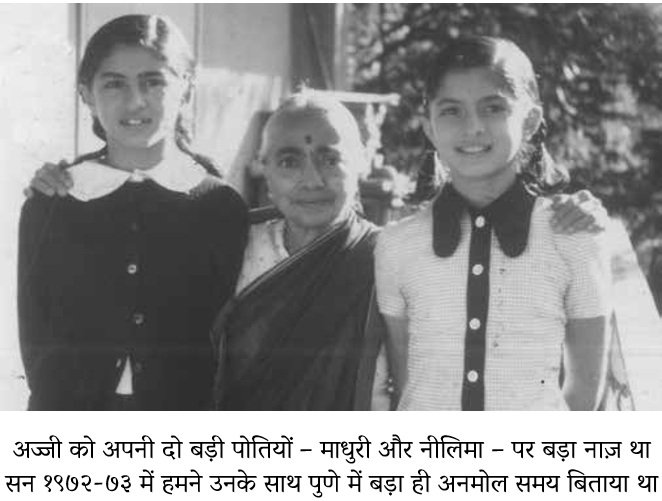

स्कूल के नियमों केअनुसार हमें महीने के अंतिम सप्ताहांत में स्थानीय अभिभावक के यहाँ रह आने की अनुमति थी । नंदू चाचा प्रायः हमें अपने स्कूटर पर ले जाते थे । हम यह समय ज़्यादातर अज्जी के यहाँ बिताते थे । इस पुस्तक की रचना में उस समय की यादों की ही प्रमुख भूमिका है । अज्जी कमाल की क़िस्सागो थीं और हमें तरह-तरह के कहानी-किस्से सुनाती रहती थीं – पुराणों की कथाएँ, अपने बचपन के किस्से, अफ़्रीका के रोचक अनुभवों की दास्तान । कथा-कहानी के माध्यम से ही वे हम में श्रेष्ठ मूल्यों और संस्कारों को रोपती थीं । छोटे बच्चों की भावी शिक्षा के लिए मज़बूत बुनियाद तैयार करने का यह सर्वश्रेष्ठ तरीक़ा है । अगर हम शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण मानते हैं तो उसका प्रशिक्षण और तैयारी बहुत पहले से, घर में ही आरंभ हो जानी चाहिए ।

दो वर्ष बोर्डिंग स्कूल में रहने के उपरांत हम और एक साल ‘गुरुप्रसाद’ – अपने दादा-दादी के घर में रहे । मेरे पिताजी के तोक्यो में रहने की अवधि बढ़ा दी गई थी और माधुरी तथा मैं छात्रावास में रहने से उकता गए थे ।

अज्जी ने हमें घर-गृहस्थी सँभालने की बुनियादी बातों, स्वास्थ्य और सफ़ाई तथा रसोई के कामों की तालीम देनी शुरू की । इसके लिए वे हमें खेल-खेल में ही घर के तमाम काम-काज में शामिल करने लगीं, जैसे हमामदस्ते, सिलबट्टे, हाथ की चक्की, मथानी आदि के इस्तेमाल में । साग-सब्ज़ी सुधारने के हँसुए और चाकू-छुरी जैसे धारदार उपकरणों का प्रयोग वे केवल अपनी निगरानी में करवाती थीं । रोटी बेलने की कला के अभ्यास में हमें सचमुच के गुँधे हुए आटे से खेलने का भी मौक़ा मिल जाता था । यह बात और है कि मेरी बेली हुई चपातियों की आकृति अक्सर दुनिया के महाद्वीपों के नक्शे जैसी नज़र आती थी । त्यौहारों के मौसम में तो मुझे उनकी रसोई में काम करने में बड़ा ही मज़ा आता था जब स्वादिष्ट मिठाइयाँ तथा नमकीन बनते थे और चूल्हे से उतरते ही वे ताज़ा-ताज़ा हमें चखने को मिल जाते थे । प्रेशर कुकर में चावल पकाने और सब्ज़ियाँ सुधारने जैसे रोज़मर्रा के कामों में हमें उतना मज़ा नहीं आता था । अज्जी का बल इस बात पर रहता था कि सब्ज़ियों के सब टुकड़े एक ही तरीक़े से, एक से ही आकार और आकृति में कटे होने चाहिए, क्यों कि इस तरह वे देखने में तो सुगढ़ लगते ही हैं, पकते भी एक बराबर हैं और उनके स्वाद पर भी इससे असर पड़ता है ।

अज्जी जो भी काम करती थीं, वह बड़े सलीक़े और पूरे कायदे से । जलेबी की शकल का नमकीन – चकली बनातीं तो हर चकली में पूरे साढ़े तीन चक्कर होते, न कम न ज़्यादा । हर चकली एक से सुनहरे-भूरे रंग की होती । रवे के लड्डू बनातीं तो हर लड्डू सुडौलऔर बिलकुल एक जैसे आकार का होता और उस पर एक किशमिश चिपकी होती । हमें कुछ भी सिखातीं तो बड़े ही प्यार और धीरज से हमारी मदद करतीं ताकि हम उनके ऊँचे मानक तक पहुँच सकें ।

हम दादा-दादी के साथ रहते और दिन में पाशाण स्थित सेंट जोज़फ हाई स्कूल में पढ़ने जाया करते । गर्मियों की छुट्टियाँ हम तोक्यो में अपने माता-पिता और छोटी बहन रश्मि के साथ बिताते थे, लेकिन पुणे में दादा-दादी के साथ बिताए हुए लंबे दौर ने हम पर गहरा प्रभाव डाला था । अज्जी संस्कृत की पंडिता थीं और उन्होंने हमें बहुत सारे श्लोक और मंत्र सिखाए । उस उम्र में हमारे लिए उन्हें याद करना भी बड़ा आसान था । वे हमेशा हमें उनके अर्थ भी समझाया करती थीं, जिस से हमारे लिए उन्हें याद रखना और उनका आनंद लेना और भी आसान हो जाता था । उन्हें रेडियो पर संस्कृत में प्रसारित समाचार सुनते देखने में मुझे बड़ा आनंद मिलता था हालाँकि मेरे अनभ्यस्त कानों को उनका अर्थ तो क्या ही समझ में आता था ! हमें इससे अधिक मज़ा हर रविवार अपराह्न में प्रसारित बोर्नविटा क्विज़ कॉन्टेस्ट सुनने में आता था और यह कार्यक्रम हम कभी भी छोड़ना नहीं चाहते थे । इससे मेरे सामान्यज्ञान में भी बहुत वृद्धि हुई । अज्जी क्रिकेट की भी ज़बरदस्त फ़ैन थीं और अपने छोटे से काले ट्रांज़िस्टर को कान से सटाए कमेंटरी सुनती रहती थीं । जब वे हर चौके और छक्के पर ख़ुशी के मारे चिल्ला उठती थीं तो मुझसे अपनी हँसी रोके नहीं रुकती थी । खेलों में उनकी यह दिलचस्पी उनके व्यक्तित्व का बिलकुल ही नया पक्ष था ।

रात के भोजन के बाद हम सब कुछ समय घर के सामने के हिस्से में बनी लंबी बालकनी में बिताते थे– ‘शतपावली’ अर्थात हाज़मे की दुरुस्ती के लिए सौ कदम चलने में । वे हमसे पहाड़े बुलवाती थीं और गणित के कई सवाल लिखे बिना ज़बानी हल करवाती थीं । इसमें कई बार हम बहनों में होड़ शुरू हो जाती थी । अज्जी दो से लेकर बीस तक और अंकों के अंशों के भी पहाड़े मराठी में बोल लेती थीं और जब हम उनसे बैठे-बिठाए कोई भी सवाल पूछ लेते तो उस उम्र में भी उनके जवाब हमेशा सही ही होते थे । यही वह समय था जब मैं उनसे स्कूल की घटनाओं के बारे में भी बात करती और अपनी किसी समस्या को हल करने में उनसे मदद की भी गुज़ारिश करती । वे मुझे समस्या का सीधा हल शायद ही कभी पकड़ातीं लेकिन कुछ ऐसे संगत और चतुराई भरे प्रश्न पूछतीं जिनका उत्तर ढूँढने में मुझे अपने दिमाग पर ज़ोर देना पड़ता और उसी सिलसिले में मुझे अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता ।