विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

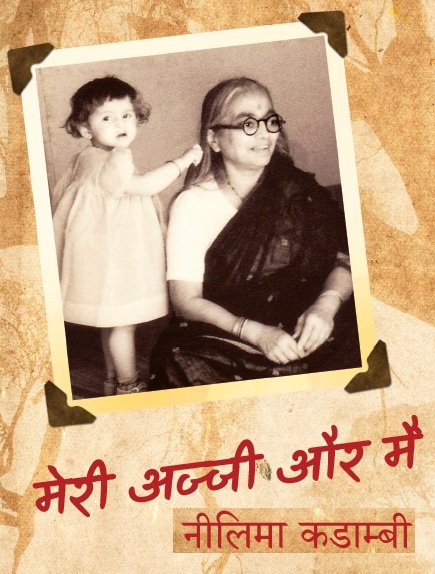

मैं तेरह साल की थी जब मैंने सर्जन बनने का फ़ैसला कर लिया । डॉक्टर बनने के बारे में मैंने नहीं सोचा, सर्जन ही बनना चाहा था । यह निर्णय मेरे दिमाग़ में अचानक ही स्पष्ट हुआ – एक रेल यात्रा के दौरान । लखनऊ से पुणे तक के सफ़र में मैंने एक बड़ी प्रेरणास्पद किताब पढ़ी थी – ‘मेकिंग ऑफ़ अ सर्जन’ । पढ़ते हुए मैं बराबर अपने आपको ही उस पुस्तक के नायक के रूप में देखती रही और पुणे में दादी माँ के घर पहुँचते ही मैंने उन्हें अपना फ़ैसला बता दिया । उन्होंने इस पर सहमति ही नहीं जताई मुझे इस लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया । इस बात को उन्होंने मेरे मन में उठी एक तरंग मात्र मानकर उड़ा नहीं दिया ।

मेरी बहन माधुरी ने १९७८ में पुणे के आर्म्ड फोर्सेज़ मेडिकल कॉलेज में दाख़िला लिया था । शुरू से ही उसमें एक बड़ी डॉक्टर बनने के लक्षण दिखाई दे रहे थे । ऐम. बी. बी. एस. की पहली परीक्षा से लेकर बाद की भी तमाम परीक्षाओं में वह विश्वविद्यालय में प्रथम आई थी । मेरे डॉक्टरी की पढ़ाई के विचार से मेरे माता-पिता विशेष उत्साहित नहीं थे क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि इस अत्यंत श्रमसाध्य पढ़ाई के लिए आवश्यक एकाग्रता और लगन मुझमें हैं । उन्हें शायद लगता था कि मुझ जैसी मस्त और फक्कड़ लड़की में, जिसकी दिलचस्पियाँ बास्केटबॉल, नाटक, भरतनाट्यम, पाक कला, किताबें पढ़नेऔर कविता लिखने तक फैली हुई थीं, डॉक्टरी के पेशे के लिए आवश्यक गंभीरता का अभाव ही रहेगा । लेकिन उन्हें जब इस बात का भरोसा हो गया कि मैं डॉक्टरी पढ़ने और सर्जन बनने को लेकर सचमुच गंभीर हूँ तो उन्होंने भी मेरे फ़ैसले का साथ दिया । उन दिनों मैं एक छोटी-सी तुकबंदी गुनगुनाती रहती थी :

To cure I will cut, to save I shall sew, चीर-फाड़ उपचार करूँगी; टाँके देकर घाव भरूँगी

This is my dream … Oh! Will it come true?यह है मेरा सपना … क्या पूरा भी होगा ?

और देखिए, वह पूरा हो भी गया ! सचमुच, सकारात्मक सोच में अपार शक्ति होती है !

मैंने वास्तव में बहुत मेहनत की और सौभाग्य से बारहवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में मेरे इतने अंक आ गए कि पुणे में अपने दादा-दादी वाले कॉलेज – बी. जे. मेडिकल कॉलेज में मुझे प्रवेश मिल सके । यह १९८० की जुलाई की बात है । दादा और दादी, दोनों ही इस पर भावुक हो उठे थे । उन्हें मेरी इस उपलब्धि पर बहुत गर्व हुआ था । मुझे नैशनल टैलेंट स्कॉलरशिप भी मिली थी जिससे अगले नौ वर्ष तक मेरी पढ़ाई के ख़र्च को काफी सहारा रहा।

मेडिकल कॉलेज में समय बहुत तेज़ी से गुज़रा क्यों कि यहाँ इतना कुछ सीखने को था और कितने ही अनोखे अवसरों का हिस्सा बनने का मौक़ा मिल रहा था – रोगियों, डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों की दिलचस्प दुनिया; निरंतर होती नई-नई घटनाएँ, नए-नए आविष्कार ! आधुनिक युग का प्लेग माने जाने वाले एड्स (AIDS) का आविर्भाव, जो बड़ी तेज़ी से फैलता और प्राण लेता था ! चिकित्सा की दुनिया में नए-नए रोमांचक युगांतरकारी कदम, जैसे रेडियो इमेजिंग, माइक्रोसर्जरी, और इंट्राऑक्युलर लेंसों का आविष्कार ! हमलोग हालाँकि बीमारियों और मौत से घिरे होते थे लेकिन मुझे तो मानव के कष्टों के शमन और प्राण रक्षा की संभावनाओं का माध्यम बनने का सौंदर्य ही दिखाई देता था । शिशु के जन्म का चमत्कार, मानव देह की उत्कृष्टता, इसकी अद्भुत संरचना और उपचार क्षमता – इन्हें बार-बार देखनेपर भी मेरे विस्मय में कमी नहीं आती थी ।

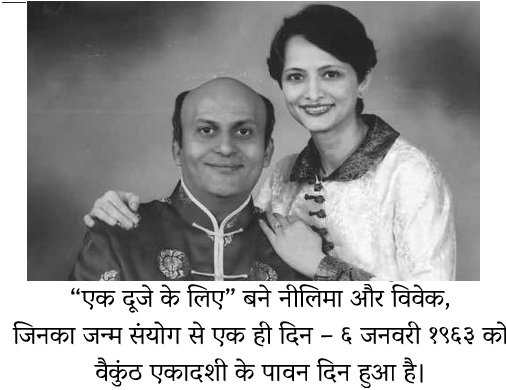

मुझे मेडिकल कॉलेज की एक और बड़ी ही आनंददायी देन थे विवेक, जो आगे चलकर मेरे जीवन सहचर बने। पहले सहपाठी होने के नाते कक्षा में वे मेरे साथी थे, फिर हममें प्राणों का रिश्ता जुड़ा और अंत में वे मेरे जीवन साथी बन गए । लगभग दो साल तक हम बहुत अच्छे मित्र रहे ।

असल में मैं इस घनिष्ठ मैत्री के बीच संबंधों का उलझाव नहीं चाहती थी और जब विवेक ने मैत्री के आगे कदम बढ़ाना चाहा तो उन्हें मैंने यह बात साफ़-साफ़ कह दी । उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि अच्छे मित्र हम हमेशा ही रहेंगे, और मानना पड़ेगा कि यह वचन वे आज तक निभाते आ रहे हैं और आज अठ्ठाईस वर्ष से हमारा वैवाहिक जीवन (अधिकांशतः) बड़ा सुखी रहा है ।

मुझे श्रेष्ठ सर्जन बनने, और अपनी सर्व-समावेशी सेवाओं, नए-नए उपायों तथा उपचार के लिए सदा तत्पर हाथों के ज़रिये दुनिया को बदल डालने की धुन चढ़ी थी । मुझे लगता था, ऐसे मे मैं पति और परिवार को समय नहीं दे पाऊँगी । शायद मैं जन्म से ही आदर्शवादी थी और आज भी हूँ । आज हम बंगलौर में रह रहे हैं और साझी रुचियों तथा साझे स्वप्नों से बसा सुखी जीवन जी रहे हैं ।

संयोग देखिए, हम दोनों का जन्म भी एक ही दिन – ६ जनवरी, १९६३ को हुआ था और संयोग से उस वर्ष वैकुंठ एकादशी का पावन त्यौहार भी उसी दिन पड़ा था । इसलिए हमें लगता है कि हम सचमुच एक दूसरे के लिए ही बने थे । और हाँ, मैं उनसे कुछ घंटे पहले जन्मी थी इसलिए लगता है कि हम मेरे दादा-दादी श्रीगोपालराव और श्रीमती सरलादेवी खोत के चरण चिह्नों पर ही चल रहे थे।

सन १९८६ में विवेक और मेरे विवाह के छः महीने पहले ही दादाजी रवि काका के घर में छियासी वर्ष की आयु में बड़ी शांति से स्वर्ग को प्रयाण कर गए । उस समय मैंने सर्जरी के लिए स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई शुरू ही की थी । उनका जन्म वर्ष १८९९ के जून की २१ तारीख़ को हुआ था जो वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और देहांत २२ दिसंबर १९८५ को हुआ – वर्ष की सबसे लंबी रात को !

शादी के बाद हम दोनों ही अपने स्नातकोत्तर अध्ययन और रेजीडेंसी के क्रम में व्यस्त हो गए । मुझे वास्तव में शादी-शुदा होने की अनुभूति ही नहीं हो रही थी क्योंकि जीवन में कोई बदलाव आया ही नहीं था । हम दोनों अपने-अपने अस्पतालों में डॉक्टरों के निवासों में रहते थे और कभी आपातकालीन ड्यूटी से छुट्टी रहती तो डिनर या फिल्म देखने का कार्यक्रम बनाकर मिल लेते थे । लगता था हम पति-पत्नी नहीं, अभी भी प्रेमी और प्रेमिका ही हैं । वाह! क्या रोमानी स्थिति थी !

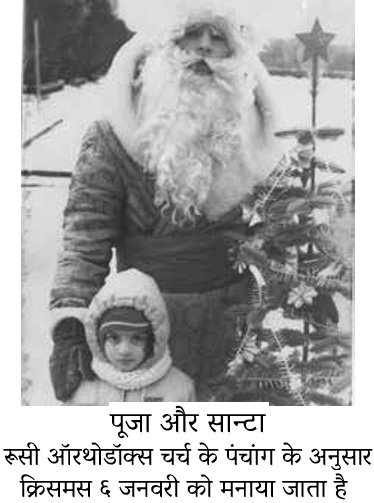

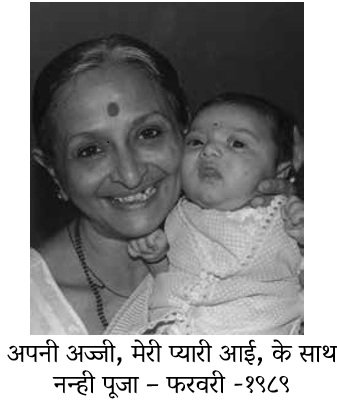

माँ बनने के सिर्फ़ एक महीने पहले मैं सर्जन बन गई ! मेरे जीवन के ये दो अद्भुत प्रसंग थे । दादी माँ ने बानवे वर्ष की आयु पाई और ४ फ़रवरी १९८९ को जन्मी हमारी बेटी पूजा को उनका आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला । बल्कि जब मैं अखिल भारतीय मास्टर ऑफ किरोगिये1 (Master of Chirurgiae) की प्रवेश परीक्षा और फिर इंटरव्यूज़ के लिए बंबई गई तब उन्होंने मेरी दो सप्ताह की बिटिया की देखभाल में भी हाथ बँटाया ।

विवेक और मुझे, दोनों को ही मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया के ज़रिये सोवियत संघ जाकर उच्चतर अध्ययन और शल्यक्रिया के प्रशिक्षण के लिए सोवियत सरकार की छात्रवृत्ति मिली थी । मैंने जब बाल शल्यचिकित्सा के प्रशिक्षण के लिए मॉस्को जाने की इच्छा जताई तो अज्जी ने हमें खुलकर प्रोत्साहन दिया । इस पाठ्यक्रम के लिए नन्हे-से शिशु को लेकर तीन साल के लिए एक घोर ठंडे, अनजाने देश में जाने की बात को लेकर लोगों ने हमें बिलकुल पागल भी ठहराया मगर मेरी प्यारी अज्जी को दृढ़-विश्वास था कि हम अपने रोगियों और अपनी बच्ची के साथ पूरा-पूरा न्याय कर सकेंगेऔर एक दूसरे के साथ रूस में हमारा समय बहुत ही अच्छा बीतेगा । शायद यह विश्वास अफ़्रीका में उनके अपने अनुभवों से उपजा हो, और यह भी उनकी दृढ़धारणा थी कि प्यार मिले तो बच्चे पनप ही जाते हैं । वे कहती थीं कि पेट भरा रहे, साफ़-सफ़ाई अच्छी तरह हो जाए और प्यार मिले तो बच्चे मस्त रहते हैं । जीवन की ये बुनियादी ज़रूरतें हैं, जिन्हें अगर कोई भी चाहे तो कहीं भी, किसी भी समय पूरी कर सकता है । इस बात का अक्षर-अक्षर पूरी तरह सही है । अच्छी तरह हो जाए और प्यार मिले तो बच्चे मस्त रहते हैं ।

यह तो ठीक है कि सब कुछ इतना आसान नहीं था, और न हमें इस बात की उम्मीद ही थी । रूसी अस्पतालों में काम करने के लिए हमें एक नई भाषा और लिपि सीखनी पड़ी । मौसम की निष्ठुर मार और ताज़े फल-सब्जियों की कमी ने मेरी पाक कला का कसकर इम्तहान लिया । (पर) हम इतिहास को बनते देख रहे थे। हम जिस मॉस्को में गए थे वह सोवियत संघ – एक महाशक्ति – की राजधानी था, और हम लौटे एक नए देश – रूस (रशिया) – से ! वह समय हमारे लिए अच्छा ही साबित हुआ क्योंकि हमें कुछ अद्भुत और रोमांचक अनुभव हुए, हमने कुछ बहुत ही अच्छे दोस्त बनाए और ऐसी ख़ूबसूरत यादें बटोरीं जो जीवन भर के लिए हमारी पूँजी बन गईं । अपनी अज्जी की तरह मेरे पास भी किसी दिन अपने नाती-नातिनों को सुनाने के लिए दिलचस्प किस्सों का ख़ज़ाना है ।

२ अप्रैल १९९० को हम मॉस्को के शेरेमेत्योवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे । वह दिन मुझे इतनी अच्छी तरह याद है मानो कल की बात हो । वह एक ठंडी शाम थी । हलका-हलका हिमपात हो रहा था । सारा शहर हिम की चादर से ढका था । एकदम परीकथाओं का-सा माहौल था, हालाँकि असल में वसंत ऋतु आ चुकी थी । चारों तरफ केवल रूसी भाषा बोली जा रही थी जिसका एक शब्द भी हमारी समझ में नहीं आ रहा था ! अंग्रेज़ी के कुछ एक शब्द बोल लेनेवाला एक टैक्सी ड्राइवर हमें गास्तनित्साउनिवरसित्येतस्काया (विश्वविद्यालय की अतिथिशाला) ले जाने को तैयार हो गया जहाँ मॉस्को आनेवाले सभी विदेशी छात्रों के अध्ययन के लिए आगे जाने के पहले टिकने की व्यवस्था थी । १९९० में इस घंटे भर की यात्रा के लिए हमने ५ रूबल दिए पर १९९२ में घर वापस लौटते समय इसी यात्रा के हमें ५००० रूबल देने पड़े थे!

पूजा तब लगभग एक साल की थी । लम्बी उड़ान के बाद थकान और भूख से चिड़चिड़ाकर वह रोये जा रही थी। मैं भी थकान, खीझ और इस अजनबी देश में रहन-सहन संबंधी आशंकाओं से घिरी हुई थी । ग़नीमत है, विवेक ठंडे दिमाग़ से सब सँभाल रहे थे। टैक्सी का सफ़र ख़तम होने में ही नहीं आ रहा था और मुझे बड़ी घबराहट महसूस हो रही थी पर मैं नन्ही पूजा को कलेजे से सटाए मन ही मन भगवान को याद कर रही थी ।

सोवियत संघ द्वारा सरकारी छात्रवृत्ति पर डॉक्टरों को दस-दस के जत्थे में बुलाया जाता था । हमारा जत्था छात्रवृत्तिपर मॉस्को पहुँचनेवाला अंतिम दल था । हमें १३२ रूबल प्रति व्यक्ति प्रति माह की वृत्ति तथा अस्पताल के रिहायशी क्वार्टरों में निःशुल्क रहने की सुविधा मिलनी थी । इन क्वार्टरों को आप्शेज़ीत्सा (छात्रावास) कहा जाता था । आनेवालों में परिवार केवल हमारा ही था । बाक़ी भारतीय डॉक्टर या तो कुँवारे थे या समझदारी से अपने परिवारों को देश में ही छोड़ आए थे । इस तरह हमारी साहसिक-रोमानी गाथा का आरंभ सोवियत संघ में हुआ किन्तु इसका समापन नवजात देश रूस में हुआ ।

रूसियों के सौजन्य का क्या कहना ! उन्होंने हमसे दोस्ती की, हमें वहाँ जमने और अपना अस्थायी घर बसाने में मदद की । वहाँ की स्त्रियों की तो मैं ख़ास तौर पर प्रशंसा करूँगी । वे इतनी सुंदर हैं, इतनी सलीक़ेदार, इतनी सुसंस्कृत, परिश्रमी, सबल और विपत्ति में इतनी धैर्यवान, कि क्या कहूं ! उनके समाज और उनकी मूल्य-व्यवस्था में वृद्धों, बच्चों और उन सभी जनों की देखभाल को बहुत महत्व दिया जाता है जो स्वयं अपनी देखभाल में सक्षम नहीं होते या जिन्हें औरों की सहायता की ज़रूरत पड़ती है । उनमें पारिवारिक बंधन बहुत मज़बूत हैं और समाज की ओर से सहायता की व्यवस्था भी सुविकसित है । सबसे बढ़कर तो वह आर्थिक छूट (सब्सिडी) की व्यवस्था है जो छात्रों और बच्चों को हर चीज़ पर मिलती है – किराने के सामान और कपड़ों से लेकर यात्रा और मनोरंजन तक । ज़रा सोचिए, सिर्फ़ तीन रूबल का पास ख़रीदकर कोई पूरे एक महीने तक सार्वजनिक परिवहन के किसी भी साधन – ट्राम, बस, मेट्रो या रेल से मॉस्को शहर में कहीं से भी कहीं भी जा सकता है ! पाँच वर्ष से कम के बच्चों के लिए यात्रा बिलकुल मुफ़्त है । इससे, और खाद्यपदार्थों तथा बुनियादी आवश्यकताओं की वस्तुओं की क़ीमत पर ऊपर से लगाए गए नियंत्रण के कारण हम अपनी २६४ रूबल की छोटी-सी संयुक्त आय में भी आराम से रह सके। हाँ, हम थोड़े-से अमेरिकी डॉलर भी ले गए थे जिन्हें वक़्त-ज़रूरत हम कालेबाज़ार में भुना लेते थे । डॉलर के रूबल में विनिमय की सरकारी दर 0.६ डॉलर का एक रूबल थी पर खुले बाज़ार में एक डॉलर के दस रूबल तक मिल जाते थे।

रूसी भाषा अत्यंत समृद्ध तथा बड़ी वैज्ञानिक है । हमारे अध्यापक बहुत अच्छी तरह पढ़ाते थे और आसपास चूँकि रूसी के अलावा अन्य कोई भाषा सुनाई ही नहीं देती थी और रेडियो तथा टेलीविज़न पर भी यही भाषा रहती थी, इसलिए हम इसे बड़ी जल्दी सीख सके।

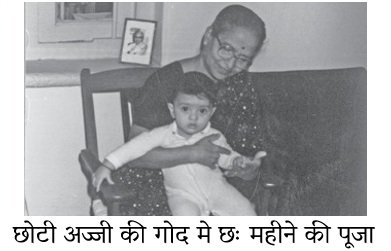

रूस पहुँचने के तीन महीने के अंदर मैं काफी आराम से यह भाषा बोल लेती थी और उनकी कलात्मक सहृलक (Cyrillic) लिपि पढ़ने-लिखने में भी मैंने महारत हासिल कर ली थी । पूजा को तो मूलनिवासियों की तरह बोलना सीखने के लिए कोई क्लास भी नहीं करनी पड़ी । बच्चे भाषाएँ बड़ी जल्दी सीख जातेहैं ।

पूजा की देखभाल के लिए हमें एक महिला मिल गईं जो हमारे लिए मानो ईश्वर का वरदान थीं । ओल्गा बॉबिलोवा, जिन्हें पूजा त्योत्याओल्या कहकर बुलाती थी, एक अद्भुत महिला थीं जो बिलकुल सही समय पर हमारे जीवन में आईं । हम सबको उन्होंने अपने संरक्षण में ले लिया और अपने घर और हृदय के द्वार हमारे लिए खोल दिए । उन्होंने नेपाली

संस्कृति में पीएच. डी. किया था और कुछ वर्ष भारत में भी रह चुकी थीं । पता नहीं, उनके बिना मैं कैसे काम चला पाती ! मेरा विश्वास है कि वे मेरी हार्दिक प्रार्थनाओं का फल थीं ।