विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

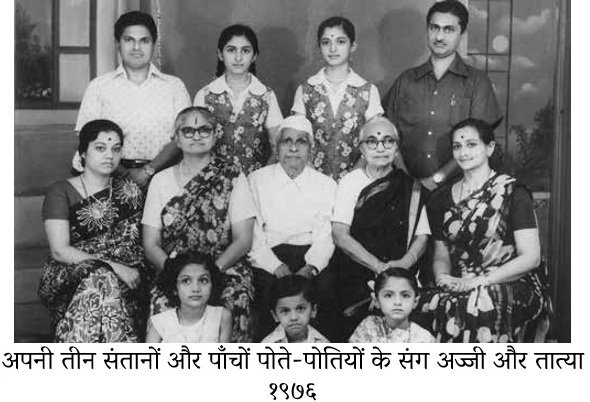

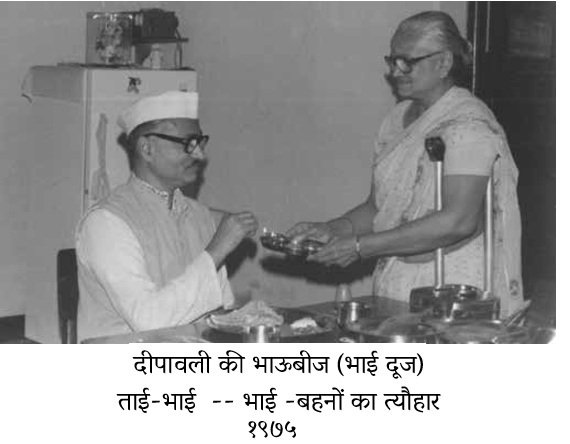

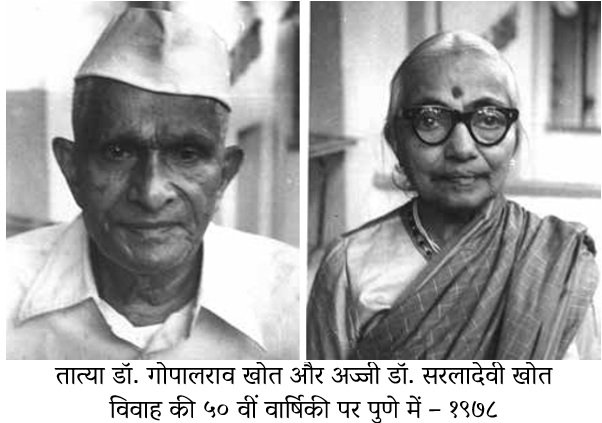

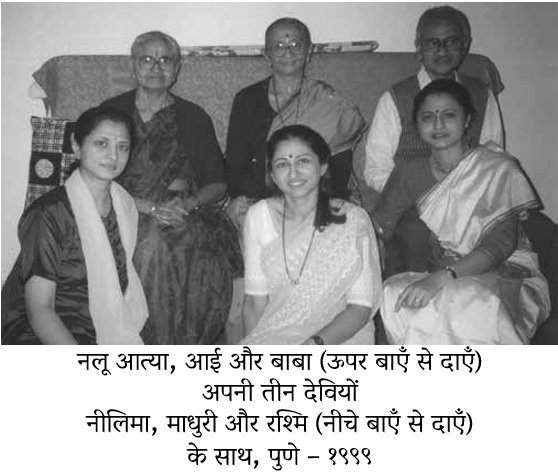

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

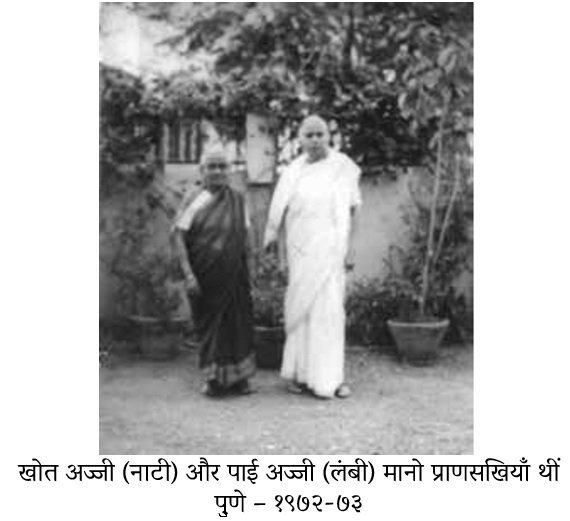

अज्जी के यहाँ रहते समय मेरी एक अजीब दोस्ती हुई । श्रीमती सुशीला ताई पाई – या जैसे हम उन्हें पुकारते थे, पाई अज्जी, हमारे घर ‘गुरुप्रसाद’ के सामने ही एक कमरे में रहती थीं । सत्तर के दशक में चल रही ये अकेली महिला दर असल मेरी अज्जी की सहेली थीं । जैसा उनके चित्र में देखा जा सकता है, उनकी कद-काठी में ज़मीन-आसमान का अंतर था, पर दोनों की सोच बिलकुल एक-सी थी और साझी यादें भी । पाई अज्जी ख़ुद चरखे पर सूत कातती थीं और हमेशा केवल खादी की सादी साड़ियाँ पहनती थीं । अज्जी अक्सर घर के बने पकवान उन तक पहुँचाने के लिए हमें भेजा करती थीं ।

इस वजह से हमें उन्हें जानने-पहचानने का काफ़ी मौक़ा मिल गया था । उन्होंने मुझसे कभी नादान बच्चे जैसा व्यवहार नहीं किया न कभी आयु के अंतर को हमारे बीच आने दिया । वे हमें अपने नन्हे दोस्त कहती थीं और हमसे हमेशा इज्ज़त से पेश आती थीं । स्वाधीनता संग्राम में वे सक्रिय रही थीं और अपने कारावास के दिनों के कई रोचक प्रसंग हमें सुनाया करती थीं । जीवन में उन्होंने बड़ी कठिनाइयाँ झेली थीं मगर वे हमेशा मुस्कुराती रहती थीं । उनका व्यवहार भी बड़ा आत्मीयतापूर्ण था ।

उनका पूरा समय कुछ पढ़ते, लिखते या चरखा कातते ही बीतता था । उनका व्यवहार भी बड़ा आत्मीयतापूर्ण था। उनका पूरा समय कुछ पढ़ते, लिखते या चरखा कातते ही बीतता था। लकवे के झटके से जब उनका दाहिना हाथ और दाहिना पाँव अचल हो गए तो उन्होंने बाएँ हाथ से लिखने का अभ्यास कर लिया क्योंकि लिखने की उन्हें धुन थी । उनके बाएँ हाथ की लिखावट भी बड़ी सधी, सुथरी और सुपाठ्य थी – मेरी उस समय की दाहिने हाथ की लिखाई से बहुत बेहतर । उनसे मैंने यह अनमोल सबक सीखा कि जीवन की किसी भी चुनौती से हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हर कठिन स्थिति को कुछ नया सीखने के मौक़े के रूप में देखना चाहिए और दिनोंदिन मज़बूत होते जाना चाहिए ।

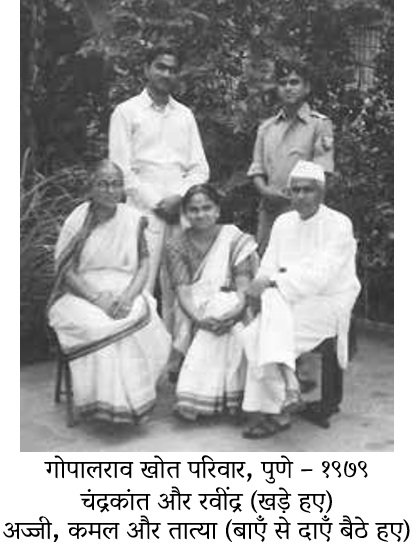

बचपन में दादी के घर में जो समय बिताया, उससे हम बच्चियों और उनके बीच प्यार बढ़ता ही गया । यौवन के आरंभ में जब मैं फिर पढ़ाई के लिए पुणे आई – १९७८ से १९८५ के बीच मैं पहले फ़र्ग्युसन कॉलेज और फिर बी. जे. मेडिकल कॉलेज की छात्रा रही – तो यह रिश्ता परिपक्व होकर एक नए ही स्तर पर पहुँच गया । सप्ताहांत में मैं मित्रों के साथ उनसे मिलने जाती और ‘गुरुप्रसाद’ में हमें हमेशा ही घर का बना स्वादिष्ट नाश्ता या खाना मिलता था ।

मेरी पहली साड़ी मुझे अज्जी ने ही उपहार में दी थी – एक सादी-सी सफ़ेद सूती साड़ी जिस पर गहरे हरे रंग में फूलों की छपाई थी । उनका सुझाव था कि मैं सप्ताह में कम से कम एक बार साड़ी पहन कर ही कॉलेज जाया करूँ ताकि मुझे अपनी पारंपरिक पोशाक सहजता से पहनने का अभ्यास हो जाए । उन्हें हमारे पश्चिमी पोशाकें पहननेपर आपत्ति नहीं थी पर वे चाहती थीं कि हम जो भी पहनें उसमें सलीक़ा और शालीनता हो । वे कहती थीं कि कोई भी पोशाक अच्छी है या नहीं, इसे जानने की एक बड़ी आसान-सी कसौटी है । हमें यह देखना चाहिए कि वह कितनी आरामदेह है और उसे पहनकर हम कितना सहज महसूस करते हैं । आज भी मेरे लिए कपड़े खरीदने और पहनने की कसौटी यही है ।

अज्जी का जीवन सिद्धांत था कि जिन लोगों के पास हमसे कम धन या साधन हैं, हमें उनका ख़याल रखना चाहिए और अपने साधन उनके साथ साझा करने चाहिए । दैनिक जीवन में स्वयं अपने व्यवहार से वे ये मूल्य हमारे मन में बैठाती थीं । मेरे माता-पिता की सोच भी ऐसी ही थी और वे हमें हमेशा सकारात्मक सोच रखने और जीवन के हर दौर में सत्कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहते थे । श्रीसत्यसाईं बाबा और श्रीश्रीशिरडी साईं बाबा तथा उनके उपदेशों ने भी मेरे जीवन को बहुत प्रभावित किया है । ये सिद्धांत किसी के भी जीवन का मज़बूत आधार बन सकते हैं । मेरे दादा के विचार भी ऐसे ही थे । हम बहुत छोटे थे तभी से वे हमें पैसों को सोच-समझकर, भविष्य को निगाह में रखते हुए सँभालकर ही खर्च करने की प्रेरणा देते रहे । मैंने भी इन मूल्यों की विरासत अपनी बेटी को सौंपने की कोशिश की है और मुझे बड़ी ख़ुशी है कि अबतक ज़िंदगी में उसने जो भी फ़ैसले लिए हैं, उन पर इन मूल्यों का प्रभाव रहा है ।

मेरे पुणे में रहने के दौरान दो घटनाएँ ऐसी हुईं जिनकी मेरे मस्तिष्क पर गहरी छाप पड़ी । पहली घटना थी १९७१ का बांग्लादेश वाला युद्ध । हम तब बोर्डिंग स्कूल में थे । हमारे माता-पिता उस समय जापान में ही थे और मेरे चाचा भारतीय वायु सेना में थे । हम एक सप्ताहांत पर अज्जी के घर आए हुए थे कि एक दिन तीसरे पहर हमारे द्वार पर कुछ महिलाएँ युद्ध-विधवा सहायता कोष के लिए चंदा माँगनेआईं । मैंने जाकर अज्जी को उनके बारे में बतलाया और उनकी प्रतिक्रिया देखकर ठगी-सी खड़ी रह गई । उन्होंने पलभर भी सोच-विचार किए बिना अपने हाथों से सोने की चूड़ियाँ उतारकर दान कर दीं । उनके पास कभी भी ज़्यादा गहने नहीं रहे थे क्योंकि वे स्वयं बड़े निर्धन परिवार से थीं और तात्या सोने में निवेश करना या परिवार की स्त्रियों के लिए ज़्यादा आभूषण वगैरह ख़रीदना सही नहीं समझते थे । दादी ने सीधे-सीधे बस यही कहा : मुझसे ज़्यादा उन्हें इसकी ज़रूरतहै ! कितना विशाल ह्रदय था उनका ! शायद स्वयं अपने अतीत के कारण उन्हें विधवाओं से अधिक समानुभूति थी ।

सन १९७९ में मैं कॉलेज के कुछ साथियों के साथ नेशनल डिफेंस अकादमी द्वारा आयोजित वार्षिक आनंद मेले में गई थी । मुझे वहाँ ज़मीन पर सौ रुपये का एक नोट पड़ा मिला । मुझे इन रुपयों के मालिक के लिए बड़ा दुःख हुआ क्योंकि उन दिनों के हिसाब से यह काफ़ी बड़ी रकम थी । इसलिए मैंने पक्का इरादा कर लिया कि सही मालिक को ढूँढ़कर उसे ये रुपये लौटा दूँगी । मेरे दोस्तों का कहना था कि रुपया जिसे मिले उसी का हो जाता है, इसलिए मुझे यह अपनेपर ख़र्च कर लेना चाहिए । मेरे न माननेपर मेरी ईमानदारी को लेकर उन्होंने मुझे बहुत चिढ़ाया भी । लेकिन मैं मेले के घोषणा केंद्र पर गई और घोषणा की कि जिस किसी के भी रुपये ख़ोए हों, वह आकर सही-सही ब्यौरा देकर यह रकम वापस ले जाए । कुछ लोग आए भी, मगर किसी ने चूँकि सौ रुपये का नोट खोने की बात नहीं की इसलिए ये रुपये लौटाने का प्रश्न ही नहीं उठा । रुपये मेरे पास ही रह गए तो मैं दोस्तों के दबाव में आ गई और हमने उन्हें आइसक्रीम पर खर्च कर दिया । सप्ताहांत में घर आने पर मैंने हँसते-हँसते इस ‘सौभाग्य’ की बात अज्जी को सुनाई तो वे मुझ पर बहुत नाराज़ हुईं । उन्होंने कहा मुझे यह भले ही न पता चला हो कि यह रकम किसकी है, पर यह तो पता था ना कि यह मेरी नहीं है ! इसलिए उसे अपने या अपने दोस्तों के ऊपर खर्च करना बिलकुल सही नहीं था । सही यह होता कि मैं ये रुपये ऐन. डी. ए. (नेशनल डिफेंस अकादमी) में रखे दान-पात्र में डाल देती जिसमें एकत्रित रकम का उपयोग शहीद जवानों के परिवारों की सहायता के लिए होता है । उन्होंने मुझे दो सौ रुपये देकर अपनी ग़लती के प्रायश्चित के तौर पर ऐन. डी. ए. जाकर उसे दान-पात्र में डाल आने को कहा । मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया और तब से अपने जीवन में इस सिद्धांतपर चलती आ रही हूँ ।

सन १९८४ में मेरे दादा-दादी और बुआ मेरे माता-पिता के साथ रहने आ गए क्योंकि अब उन्हें स्वयं अपनी देखभाल करने में कठिनाई होने लगी थी । अज्जी मेरे माता-पिता के साथ अधिकतर बंबई में रहती थीं पर जब पिताजी तबादले पर गोरखपुर और सिकंदराबाद गए तो वे भी उनके साथ गईं । मेरी उनसे मुलाक़ात तभी होती जब मैं छोटी-मोटी छुट्टियों पर घर जाती थी, पर तब भी उनका आग्रह रहता था कि मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा था, सब उन्हें बताऊँ । मुझे भी सब कुछ उनसे साझा करना अच्छा लगता था । वे हमेशा मुझे बहुत सहारा और प्रोत्साहन देती रहीं । दरअसल, जब मेरे माता-पिता मुझे सर्जरीवाला विकल्प न लेने, और बच्ची के जन्म के बाद पेडियेट्रिक सर्जरी में अतिरिक्त विशेषज्ञता (Super specialization) के लिए बाहर न जाने के लिए समझा रहे थे तब मेरी प्यारी अज्जी ही थीं जो मज़बूती से मेरे साथ खड़ी रहीं और मुझे जीवन में अपने फ़ैसले ख़ुद लेने को प्रेरित करती रहीं । तभी मैं शल्यचिकित्सक बनने का अपना सपना पूरा कर सकी ।