विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

जैसा उस समय का रिवाज़ था, उन्होंने नौ वर्ष की होते न होते अकुताई का विवाह तय कर दिया। आज यह बात हमें बड़ी अजीब लगती है, किन्तु उस समय की सामाजिक प्रथा के अनुसार यह बिलकुल उचित था ।

अकुताई का विवाह उनके नाना के मित्र और पड़ोसी श्री कोटणीस के पंद्रह वर्षीय पुत्र से होना निश्चित हुआ । परिवार में विधुर श्री कोटणीस और उनके तीन पुत्र ही थे इसलिए घर में एक स्त्री की बड़ी ज़रूरत थी । यह उम्मीद की जाती थी कि नई पुत्रवधू घर चलाने तथा उससे सम्बंधित सारे कार्यों की जिम्मेवारी सँभाल लेगी । इसीलिए वे लोग बिना दहेज़ संबंध करने को भी तैयार थे । अकु के नाना उसका भला ही चाहते थे । अपनी दुलारी नातिन के भविष्य के ख़याल से उनका यह सोच तर्कसंगत भी था, क्यों कि वे काफी वृद्ध हो चले थे और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी । परम दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन्होंने एकमात्र शर्त यह रखी कि विवाह के बाद भी वह जब तक पढ़ना चाहे, उसे पढ़ने दिया जाए । कोटणीस परिवार की स्वीकृति मिल गई और नौ वर्ष की कच्ची उमर में अल्हड़ बालिका कुमारी अकुताई चिटणीस का रूपांतर श्रीमती रखमाबाई कोटणीस में हो गया ।

कहावत है कि बिजली एक ही स्थान पर दोबारा नहीं गिरती, लेकिन मेरी दादी के मामले में, एक नहीं, दो नहीं, तीन-तीन बार वज्रपात हुआ । जिस निर्मम भाग्य ने उन्हें निर्धन परिवार में अनचाही कन्या संतान बनाकर पैदा किया था और दो साल की उमर में अनाथ बना दिया था उसी ने उन्हें अब दस वर्ष की आयु में ही विधवा बना दिया । हैजे की महामारी में उनके पति की मृत्यु हो गई । सन १८९९ से १९२३ तक सारे विश्व में हैजे की जो छठी विकट महामारी फैली थी उसमें आठ लाख से ऊपर भारतीयों की मृत्यु हुई थी । विब्रिओ कॉलरे (Vibrio Cholrae) नामक जो जीवाणु इस संक्रामक रोग का कारण होता है, उसकी पहचान काफ़ी बाद में जाकर हुई थी । उस समय तो लोगों को यह जानकारी भी नहीं थी कि रोगी के मल के संसर्ग में आया पदार्थ खानेऔर दूषित पानी पीने से इस बीमारी का संक्रमण होता है । उस समय इस संक्रमण की चिकित्सा के लिए एंटीबायोटिक दवाएँ भी उपलब्ध नहीं थीं ।

अपने पुत्र की मृत्यु के बाद कोटणीस परिवार ने अकुताई को अपशकुनी मानकर अपनाने से इंकार कर दिया । विवाह के बाद भी वे अबतक मायके में ही थीं क्यों कि रीति के अनुसार सयानी होने के बाद ही कन्या ससुराल जाती है । पति की मृत्यु के बाद पूरे गाँव ने उन्हें मनहूस मानकर उनसे संबंध तोड़ लिए । सब डरते थे कि वे अपने साथ मृत्यु और सर्वनाश की छाया लिए चल रही हैं और जो भी उनके संपर्क में आएगा, तबाह हो जाएगा । मिथ्या होते हुए भी ऐसे अंधविश्वासों का उस समय बहुत प्रभाव था और उसकी यंत्रणा अकुताई को भी झेलनी पड़ी ।

हालाँकि अपने जीवन में आगे चलकर मेरी दादी अपने संपर्क में आनेवाले लोगों के जीवन में अनेक प्रकार के सुख-सौभाग्य का माध्यम बनीं, मगर उसके पहले उन्हें स्वयं कच्ची उमर से ही लगातार दुर्भाग्य के लगभग मरणांतक आघातों से जूझना पड़ा था और इस विषम वातावरण से बाहर निकलने की राह बनानी पड़ी थी । उन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी और बराबर जूझती रहीं । आखिरकार सारी चुनौतियों को परास्त करके वे विजयी हुईं और दीर्घ तथा सार्थक जीवन जिया ।

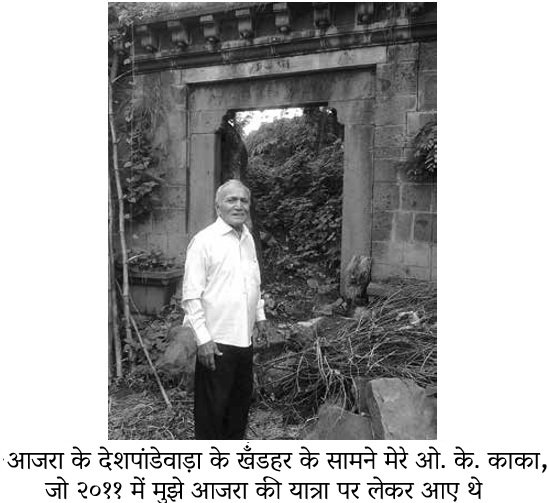

किशोरावस्था और प्रारंभिक युवावस्था का कुछ समय उन्होंने अपनी छोटी बहन रंगूताई के परिवार के साथ व्यतीत किया । उनके भानजे-भानजियाँ आज भी अपना लाड़ लड़ानेवाली हिम्मतवर ‘माउशी’ (मौसी) को बड़े प्यार से याद करते हैं, जिनका उन पर बचपन में बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा था । अकुताई को स्कूलऔर पढ़ाई से जब भी थोड़ी मोहलत मिलती वे आजरा आ जाती थीं । रंगूताई के बच्चों ने मुझे बताया कि किस तरह मौसी ने खुद अपनी कोशिश से तैरना सीख लिया था । नौगज़ी साड़ी का कछौटा कसकर वे नदी में बेख़ौफ़ कूद पड़ती थीं । हम जब आजरा गए थे तो उसी नदी के किनारे हमने पिकनिक की थी ।

उनके भानजे पांडुरंग देशपांडे को हम प्यार से ओके काका बुलाते हैं । वे बताते हैं कि प्लेग के दौरान जब उन्हें गाँव छोड़कर नदी पार बनी झोंपड़ियों में जाकर रहना पड़ा था तब, उन विकट स्थितियों में भी, उनकी अकु माउशी की ज़िद रहती थी कि सात मील पैदल चलकर भी उन बच्चों को स्कूल जाना ही जाना चाहिए । शिक्षा को वे इतना महत्व देती थीं ।

शिक्षा के क्षेत्र में हमारे परिवार के अधिकतर सदस्यों की काफ़ी उपलब्धियाँ रही हैं । इसका श्रेय हमें शायद दादीमाँ के सबल जीन्स (genes) को ही देना चाहिए और उस प्रेरणा को जो उनकी संतानों की संतानों और उनकी भी संतानों को विरासत में हासिल हुई है । अपनी भानजियों (रंगूताई की बेटियों) इंदु और लीला के जीवन में उनकी भूमिका उत्प्रेरक और परामर्शदाता की रही । उसी के बल पर वे आजरा के निकट के एक छोटे से गाँव से निकलकर उच्चशिक्षा के लिए मुंबई और पुणे जैसे शहरों में पहुँच सकीं । दोनों ने ही नर्स का पेशा अपनाया और बीसवीं सदी के मध्यतक इन्होंने आर्थिक रूप से स्वतंत्र युवतियों के रूप में अपनी पहचान बना ली थी । लीला देशपांडे उस युग में नैरोबी के एक अस्पताल में काम करने गईं जब अविवाहित युवतियों के लिए विदेश जाकर नौकरी करना असंभव सी बात थी । अपनी मौसी के प्रति इस बात के लिए वे हमेशा कृतज्ञ रहीं कि उन्होंन उनके पिता को तो इसके लिए राज़ी किया ही था, उनकी भीरु माता को भी यह समझाने में सफल रही थीं कि परिवार की परंपरा के अनुसार छोटी-सी उम्र में ही बेटियों का विवाह कर देने की अपेक्षा उन्हें पढ़ने और काम करने के लिए शहर जाने देना अधिक श्रेयस्कर है ।

गाँव का हाइस्कूल सिर्फ़ लड़कों के लिए था, इसलिए अकुताई को हाइस्कूल की पढ़ाई के लिए पुणे जाना पड़ा (आज तो ख़ैर गाँव के स्कूल में भी सहशिक्षा की व्यवस्था हो गई है और अब कितनी ही लड़कियाँ यहाँ प्री-यूनिवर्सिटी तक पढ़ाई कर के प्रतियोगिता परीक्षाओं के ज़रिए उच्चशिक्षा के लिए जाने लगी हैं) । महर्षि कर्वे ने बेसहारा स्त्रियों तथा परिवार द्वारा परित्यक्त बाल-विधवाओं के लिए १८९६ में पुणे शहर के सीमांत क्षेत्र में हिंगणे स्त्री-शिक्षण संस्था की स्थापना की थी । अकुताई के जन्म के एक वर्ष पहले ही वह चक्र गतिमान हो गया था जिसकी वजह से १९१५ में, नवयौवन में प्रवेश करते ही, उन्हें आगे की ऊँची उड़ान के लिए हिंगणे में अवसर मिला ।

परीकथाओं की तरह अज्जी की कहानी भी मुसीबतों के पहाड़ टूटने और हिम्मत से उनका मुक़ाबला कर के विजयी होने की कहानी है । कहा जाता है न कि कभी-कभी सत्य कल्पना से भी अधिक विचित्र होता है, और कुछ परीकथाएँ जीवन में भी सत्य हो जाती हैं; पर अज्जी की कहानी “जैसे उनके दिन फिरे” वाली कथा नहीं थी क्यों कि कठिनाइयाँ तो उन्हें पग-पग पर मिलती ही रहीं । उनके सामने बहुत सारी वैयक्तिक और सामाजिक चुनौतियाँ थीं, किंतु वे जीवन के खेल में विजेता रहीं और किसी कठिनाई से उन्होंने हार नहीं मानी । यही कारण है कि उन्हें अपने निजी परिवार, विस्तृत परिवार और पारिवारिक मित्रों से इतना प्यार और इतना सम्मान मिला । मेरे जीवन की वे आदर्श रहीं और सदा रहेंगी । मुझे आशा है कि इस पुस्तक को पढ़नेवाली अन्य अनेक युवतियों के जीवन में भी उनकी यही भूमिका रहेगी ।

मेरे सामने जब भी कोई कठिन स्थिति आती है, या हालात अपने वश से बाहर जाते लगते हैं तो मैं अपने आप से बस इतना कहती हूँ, ‘अज्जी ने जैसी-जैसी कठिनाइयाँ झेली हैं, उनके सामने तो यह कुछ भी नहीं है’ । मुझे तुरंत उस समस्या से निपटने की आतंरिक शक्ति मिल जाती है और अंत में जाकर किसी न किसी तरह सब कुछ ठीक हो जाता है । मेरा विश्वास है कि ईश्वर हर व्यक्ति को उतनी ही परेशानियाँ देता है जितनी वह सँभाल सके । उन चुनौतियों का सामना करने की क्षमताएँ और शक्ति भी वह हमें देता है । हमें चाहिए कि इस आस्था से हम डिगें नहीं और सदा उसमें भरोसा बनाए रखें । इसके बाद हमें अपनी शक्तिभर प्रयास करते रहना चाहिए । उससे अधिक जिस भी सहायता की हमें ज़रूरत होगी, सही समय पर वह हमें पहुँचा ही देगा । अपने जीवन में मैं कई बार इस अद्भुतईश्वरीय सहायता की साक्षी रही हूँ ।

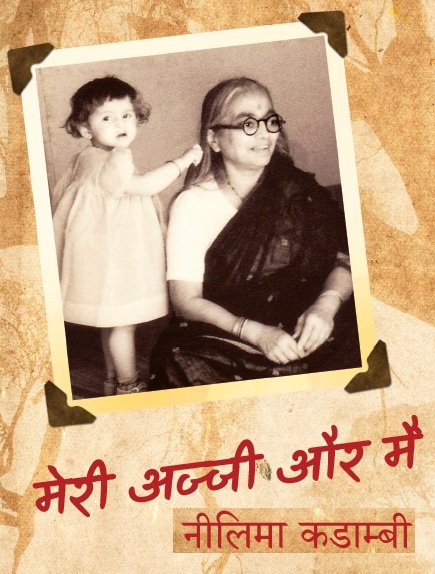

मेरा परम सौभाग्य था कि मैं खोत परिवार में पैदा हुई और अपनी दादी के रूप में अज्जी को पाया । अपने पनपने-बढ़ने की उम्र में मुझ पर उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा । और भी बड़ा सौभाग्य यह था कि जिस युग में मेरा जन्म हुआ उसमें बच्चों में लिंग के आधार पर भेदभाव बहुत कम हो गया था । अपने खुले दिमाग़वाले परिवार में मेरा और मेरी दोनों बहनों का बड़े ही प्यार-दुलार से प्यार और सुरक्षा के बीच बेफ़िक्र बचपन बिता पाना ईश्वर की कृपा नहीं तो और क्या है? इस कृपा के लिए मैं सदा-सदा उनकी कृतज्ञ रहूँगी ।

अपने इस सौभाग्य और सुविधाओं का बोध मुझे इसलिए भी और अधिक होता है कि अपनी दादी के विकट कठिनाइयों भरे जीवन की भी मुझे जानकारी है । इसीलिए मेरे मन में निरंतर प्रेरणा उठती रहती है कि मैं हर संभव तरीक़े से अपने परिवार, समाज, देश और विश्वभर के लिए कुछ करूँ क्यों कि मुझे यह सब कुछ प्रदान करनेवाली परम सत्ता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मुझे यही नज़र आता है । मैं यह पुस्तक लिखकर अपने निजी अनुभवों को जो सबके साथ साझा कर रही हूँ वह भी समाज और मानवता के ऋण को चुकाने का मेरा एक तरीक़ा है ।