विषय सूची (लिंक्स के साथ)

| अध्याय १ | अध्याय २ | अध्याय ३ | अध्याय ४ | अध्याय ५ | अध्याय ६ | अध्याय ७ |

| अध्याय ८ | अध्याय ९ | अध्याय १० | अध्याय ११ | अध्याय १२ | अध्याय १३ | अध्याय १४ |

| अध्याय १५ | अध्याय १६ | अध्याय १७ | अध्याय १८ | अध्याय १९ | अध्याय २० | अध्याय २१ |

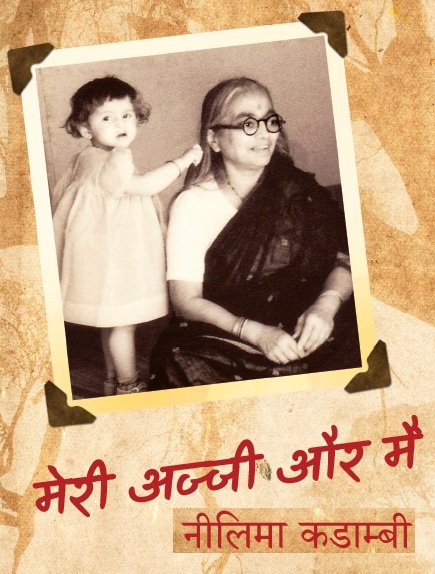

| पुस्तक समर्पण | आभार | लेखक के बारे में |

| अनुवाद की कहानी | समाप्ति पृष्ठ | अनुवादक के बारे में |

| अज्जी के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ | वंश वृक्ष | नीलिमा के जीवन की महत्वपूर्ण तिथियाँ |

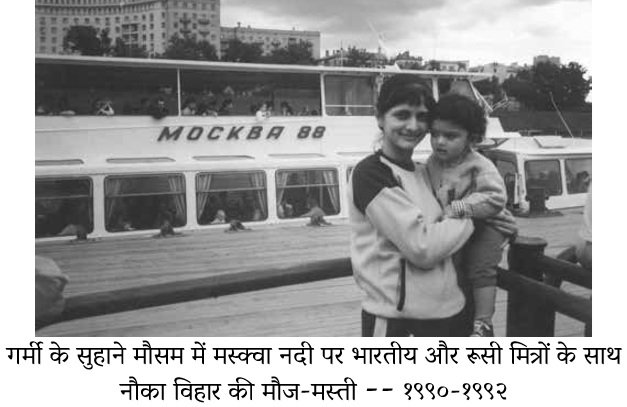

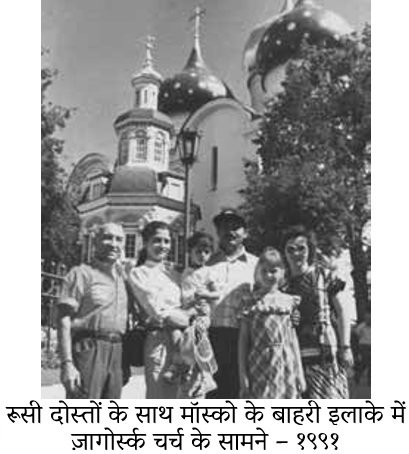

हमने मॉस्को में गर्मियों के गुनगुने मौसम का खूब आनंद लिया । जगत प्रसिद्ध रशियन सर्कस देखने का मौक़ा हमें कई बार मिला । तक़दीर से अस्पताल में मेरी एक मित्र के पिता के. जी. बी. में उच्चाधिकारी थे और उनके ज़रिये वह मेरे लिए बोल्शोइ थियेटर के प्रसिद्ध बैले प्रदर्शनों – स्वान लेक, नटक्रैकर, गिज़ेल आदि– में बढ़िया वी.आइ.पी. सीटों के भी सस्ते टिकटों का इंतज़ाम कर देती थी । बोल्शोइ थिएटर की गरिमा और भव्यता की ख्याति विश्वभर में फैली हुई है । जाड़े के मौसम में हमारे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पीछे की तलैया जम जाती थी और रूसी बच्चों को प्राकृतिक स्केटिंग रिंक मिल जाती थी । सोवियत संघ में अधिकतर बच्चे चलना सीखने के साथ ही साथ स्केटिंग तथा स्कीइंग करना भी सीख लेते हैं । हमारी पड़ोसिन नताशा का विराटकाय जर्मन शेपर्ड कुत्ता नन्ही पूजा की स्लेज गाड़ी में जुत कर उसे सैर कराया करता था । स्केटिंग के लिए वह अभी बहुत छोटी थी । जाड़े के दिनों में मैं उसकी स्लेज घसीटती हुई ही उसे डे-केयर सेंटर में छोड़ने जाती थी क्योंकि सड़क पर जमी बर्फ़ पर बच्चागाड़ी (पैराम्बुलेटर) चलाना असंभव हो जाया करता है ।

भाषा सीख लेने के बाद ही हम शल्यक्रिया के प्रशिक्षण के लिए अस्पताल जाना शुरू कर सके। विवेक ने प्रतिष्ठित फ्योद्रोव आइ इंस्टिट्यूट में काम शुरू किया और लेज़र द्वारा नेत्रों की सर्जरी की उन्नत तकनीकें सीखीं जिनकी शुरुआत रूस में ही हुई थी । मैं मॉस्को के तृतीय आयुष संस्थान (Treyati Meditsinsky Institut Moskva) के अंतर्गत बाल रोगों की शल्यचिकित्सावाले अस्पताल से जुड़ी जहाँ बाल शल्यचिकित्सा से सम्बद्ध सात उप–विशेषज्ञताओं (sub-specialities) के अध्ययन का प्रावधान था । समग्र प्रशिक्षण पाने के लिए मैं हर विभाग में एक-एक तिमाही काम करने लगी । वहाँ के सर्जनों की विशेषज्ञता देखकर मैं चकित थी । अपने-अपने क्षेत्र में वे विश्व में सर्वश्रेष्ठ थे और वे क्षेत्र भी कितने छोटे, कितने सूक्ष्म थे! जैसे, बच्चों के मलाशय और गुदा मार्ग की सर्जरी और उनका पुनर्निर्माण, या बच्चों के जलने और उसके आघात से सम्बद्ध सर्जरी, या बच्चों के जिगर और पित्त से सम्बद्ध सर्जरी । ये विशेषज्ञ जीवन भर केवल अपने ही क्षेत्र से सम्बद्ध ऑपरेशन किया करते थे।

विशेष सलाह के लिए केस विशेषज्ञों तक भेजने और उस सलाह पर अमल करने की जो देशव्यापी व्यवस्था, सहयोगिता और तंत्र मैंने इस विशाल देश में देखे, वे बेजोड़ हैं । यहाँ स्वास्थ्यसेवाएँ हर एक के लिए बिलकुल निःशुल्क हैं, इसलिए किसी भी बीमारी में सेवा का सबसे बेहतर विकल्प चुनने के लिए ख़र्च के बारे में किसी को भी सोचना नहीं पड़ता था । उदाहरण के लिए अस्त्राखान या साइबेरिया जैसे दूर-दराज़ के क्षेत्रों में कोई बच्चा बुरी तरह जल जाए तो उसे स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद विशेष चिकित्सा के लिए माँ के साथ वायुयान द्वारा मॉस्को भेजने की व्यवस्था थी । जलने के उपचार तथा त्वचा प्रत्यारोपण के बाद बिना कोई शुल्क लिए उन्हें जल चिकित्सा तथा दैहिक चिकित्सा के साथ स्वास्थ्यलाभ के लिए यूक्रेन में काले सागर के किनारे भेज दिया जाता था । सोवियत संघ के विघटन तथा १९९१ – १९९९ में वहाँ के आर्थिक संकट के दौरान यह व्यवस्था पूरी तरह छिन्न-भिन्न होकर बिखर गई ।

१८ अगस्त १९९१ को सुबह मैं अस्पताल जाने की तैयारी कर ही रही थी कि एक भारतीय डॉक्टर मित्र का फ़ोन आया । वे पूछ रहे थे कि टी.वी. के समाचार चैनल पर सिर्फ़ एक रिकॉर्ड किया हुआ संदेश ही क्यों बज रहा है कि जनता शांति रखे क्योंकि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है । विवेक ने मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास के सैनिक अताशे तथा कुछ अन्यलोगों को फ़ोन लगाया । पता चला कि सेना ने तख़्तापलट दिया है और सोवियत संघ के तत्कालीन राष्ट्रपति मिख़ाइल गोर्बाचोव को नज़रबंद कर दिया गया है । मैंने उनकी कल्याण कामना करते हुए मन ही मन प्रार्थना की क्योंकि मैं हृदय से उनकी प्रशंसक थी और उनकी भविष्यदर्शी सोच तथा दृढ़मूल्यनिष्ठा का मैं बहुत सम्मान करती थी । खिड़की से झाँककर देखा तो रिंग रोड पर रूसी युद्धक टैंक दिखाई दिए ! अमेरिका से मेरे जेठजी का फ़ोन आया । वहाँ सी. ऐन. ऐन. (CNN) चैनल पर मॉस्को की सड़कों पर उतरे टैंकों के वीडियो क्लिप दिखाए जा रहे थे इसलिए उन्होंने हमारी ख़ैरियत जानने के लिए फ़ोन किया था । मैं काम पर नहीं गई क्योंकि मुझे डर था कि कहीं कर्फ़्यू न लग जाए और मैं पूजा को क्रेश से वापस लाने के लिए समय पर न पहुँच पाऊँ ।

सौभाग्य से मुझे रात की पाली या छुट्टियों के दौरान की पालियाँ नहीं करनी पड़ती थीं क्योकि पूजा अभी तीन वर्ष की नहीं हुई थी । मातृत्व अवकाश के अंतर्गत सोवियत संघ में एक वर्ष की सवैतनिक छुट्टी तथा अगले दो वर्ष तक सिर्फ़ दिन की पाली करने की सुविधा मिलती थी । बहरहाल, अगले दिन मुझे काम पर जाना ही था क्योंकि अस्पतालों में रेड अलर्ट जारी हो गया था । मॉस्को में कभी भी हिंसा भड़क सकती थी और तब अस्पतालों में बड़ी संख्या में हताहतों के आने की संभावना थी ।

२२ अगस्त १९९१ को कुछ निहत्थे और कुछ हथियारबंद नागरिक समर्थकों के साथ प्रधानमंत्री बोरिस येल्तसिन के रूसी ह्वाइट हाउस के सामने आ खड़े होने के साथ ही उस तख़्तापलट का शांतिपूर्ण समापन हो गया । उसे सेना का जो समर्थन मिला था वह भी बहुत जल्दी ही छिन्न-भिन्न हो गया । गोर्बाचोव सही-सलामत थे। उसी दिन वे रिहा भी हो गए, लेकिन बाद में वे स्वयं ही सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से हट गए । संघ का विघटन हो गया और उसके अंतर्गत आनेवाले राज्य स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में एक राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए । तख़्तापलट की उथल-पुथल के दौरान येल्तसिन लोकप्रियता केशिखर पर पहुँच गए थे। वे नए रूसी राष्ट्र के प्रथम अध्यक्ष के पदपर अधिष्ठित हुए । सोवियत संघ के इस प्रकार अनेक स्वतंत्र राष्ट्रोंमें बँट जाने की घटना जर्मनी की स्थिति से बिलकुल विपरीत थी जहाँ विभाजित जर्मनी के दोनों खंडों के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई थी । यह दीवार १९९० के जून माह से १९९२ के बीच पूरी तरह तोड़ डाली गई थी और पूर्वी तथा पश्चिमी जर्मनी फिर से मिलकर एक हो गए थे। यूरोपियन संघ के गठन की ओर यह पहला कदम कहा जा सकता है ।

येल्तसिन ने गिरती हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के विराट कार्य का बीड़ा उठाया था । इसके लिए उन्होंने ‘पेरिस्त्रोइका’ (पुनर्रचना) और ‘ग्लास्त्नोस्त‘ (खुलेपन) की प्रक्रिया की रफ़्तार तेज़ की । ये संकल्पनाएँ १९८० के दशक के अंतिम भाग में सोवियत जन को राष्ट्रपति गोर्बाचोव की देन थीं । इनका उद्देश्य था साम्यवादी व्यवस्था में आए भ्रष्टाचार को दूर करना, जनतंत्र की स्थापना करना और शेष विश्व के साथ सोवियत संघ के संबंधों में खुलापन लाना । आणविक युद्ध की संभावनाओं के शमन में उनके योगदान की सराहना में उन्हें १९९० में शांति के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया । सोवियत संघ जैसी महाशक्ति के राष्ट्रपतित्व के काल में उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीतयुद्ध समाप्त करने, वैर-विद्वेष घटाने और बातचीत के माध्यम से समस्याओं के सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए जो काम किया था उसके लिए दिसंबर १९९१ में समस्त विश्व के नेताओं ने उनकी सराहना की थी ।

मॉस्को की सड़कों पर इन नाटकीय परिवर्तनों के प्रभावों के हम प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं । चारों तरफ़ उथल-पुथल और उलझन फैली थी । मुद्रास्फीति बड़ी तेज़ी से– लगभग २% प्रतिदिन की रफ़्तार से, बढ़ रही थी । अवमूल्यन ने रूसी रूबल का यह हाल कर दिया था कि लोग मज़ाक में उसे ‘रबल’ (Rubble – मलबा ) कहने लगे थे– हालाँकि यह मज़ाक काफ़ी क्रूर था । एक तूफ़ानी उन्माद की-सी स्थिति में चीज़ें ख़रीदी और बेची जा रही थीं – हर तरह की चीज़ें – पेंटिंग्स, समोवार, संग्रहालयों के योग्य वस्तुओं और धार्मिक प्रतीकों से लेकर किताबें, बिजली के उपकरण, यहाँ तक कि कारें और बख्तरबंद टैंक तक ! जो पुरानी पीढ़ी साम्यवाद और समाजवाद में अंतर्निहित आस्था के साथ बड़ी हुई थी, उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस उभरती हुई पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में यह सब क्या हो रहा है ! उन्हें सरकार से कुछ सौ रूबल प्रतिमाह की जो पेंशन मिलती थी, उससे अब सप्ताह भर की रसद ख़रीदना भी मुश्किल हो गया था और उनके पास अब आय का कोई साधन भी नहीं बचा था, सिवाय इसके कि वे अपनी ख़ानदानी धरोहरों को सड़क पर बेचें – या फिर भूख और ठंड की गिरफ़्त में जकड़े जाकर मौत को गले लगा लें !

एक मर्मस्पर्शी दृश्य मुझे आज भी भुलाए नहीं भूलता । मैं एक सरकारी दूकान से फल और सब्ज़ियाँ ख़रीदनेवालों की कतार में खड़ी थी । मुझसे कुछ ही आगे अपनी मिलिटरी वाली पुरानी बरसाती पहने और अपने पाँच वर्षीय पोते का हाथ थामे एक बुज़ुर्ग रूसी सज्जन खड़े थे। जब हम दूकान के नज़दीक पहुँचे जहाँ शीशे की खिड़की के पार फल-सब्ज़ियाँ सजाकर रखी गई थीं तो बच्चे को वहाँ रखे केले दिखाई दिए । उन्हें खाने के ख़याल से ही वह ख़ुशी से उछलने लगा । मॉस्को में केले नायाब फलों की गिनती में आते थे। दादाजी ने केलों पर क़ीमत की पर्ची देखी । ये छः रूबल प्रतिकिलो थे जब कि सेबों की क़ीमत केवल दो रूबल प्रतिकिलो थी । ज़ाहिर था कि उनका हाथ तंग है और केले ख़रीदना उनकी सामर्थ्य से बाहर है । पर अपने पोते का दिल तोड़ना भी वे नहीं चाहते थे।

तो उन्होंने पोते को समझाया कि वे असली और बिकाऊ केले नहीं हैं, मिट्टी की प्रतिकृतियां हैं (जो सजावट के लिए लगाईं गई हैं) । सुनकर मेरी आँखें भर आईं । जो मामूली-सा फल भारत में ग़रीबों का आहार माना जाता है, उसके लिए मेरे मन में नए सिरे से इज़्ज़त जागी । भारत में हम इस बात पर ध्यान भी नहीं देते, पर आज मेरी समझ में आया कि पूरे वर्ष ताज़े फल-सब्ज़ियों का आम जनता की क्रय क्षमता की पहुँच में होना कितनी बड़ी बात है ! बरसों बाद जब मैंने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त फिल्म ‘लाइफ़ इज ब्यूटिफुल’ देखी तो मुझे उस नन्हे बच्चे और उसके दादाजी की याद आई ।

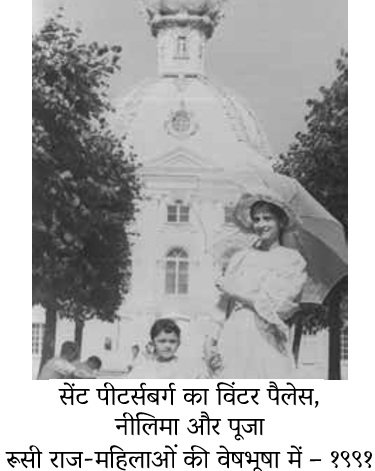

अपने तीन वर्ष के मॉस्को प्रवास के दौरान हम हर दिसंबर कड़कती ठंड के प्रकाशहीन मौसम से राहत पाने के लिए छुट्टियों में भारत आ जाते थे। यहाँ हम जी भरकर धूप सेंकते और घर के बने पौष्टिक शाकाहारी भोजन से भरपूर विटामिन प्राप्त करते । यहाँ हम डबलरोटी, आलू, बंदगोभी और चुकंदर छूते भी नहीं क्योंकि रूस में सर्दी के लंबे मौसम में लगातार यही चीज़ें खानी पड़ती थीं । वापस लौटते समय मुझे दालों, मसालों, और प्रसाधन सामग्री के साथ ही सैनिटरी नैपकिन्स का भी एक ज़खीरा ले जाना पड़ता था क्योंकि उन दिनों मॉस्को में उन्हें पाना मुश्किल -– बल्कि असंभव था । इस बात की कल्पना भी कठिन है कि एक विकसित देश में, जिसे महाशक्ति माना जाता रहा हो, दूकानों में ये चीज़ें न मिल पाती हों । सच बात तो यह है कि यहाँ के शासनतंत्र ने अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम, हथियारों के विकास तथा अणुशक्ति में पश्चिमी देशों से आगे रहने की होड़ पर ही ध्यान इतना केंद्रित रखा था कि दशकों तक देश की घरेलू तथा सामाजिक आवश्यकताओं की पूरी तरह उपेक्षा होती रही । इस तरह वहाँ कुछ बहुत ही उन्नतऔर कुछ पूरी तरह अविकसित उद्योगों का विचित्र-सा घालमेल दिखाई देता था ।

एक और दुखद याद जो मेरा पीछा नहीं छोड़ती उन बेहद-बेहद बीमार बच्चों की है जो इलाज़ के लिए मॉस्को लाए जाते थे। छोटी-सी उम्र में ही उन्हें प्रोजेरिया (शरीर का तेज़ी से वृद्ध होना), कैंसर, मोतियाबिंद आदि भयानक बीमारियों ने घेर लिया था । वजह थी १९८८ में चेर्नोबिल में हुए रिसाव से फैला विकिरण (radiation) जिसने इन बच्चों को गर्भ में रहते हुए ही मारक रूप से प्रभावित किया था । इनकी चिकित्सा के लिए कुछ विशेष कर पाना संभव ही नही था क्योंकि इनमें से अनेक तो वयस्क होने के पहले ही काल-कवलित होनेवाले थे और इस असह्य यंत्रणा से इन्हें या इनके परिवारों को बचाने या उस क्षति की पूर्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था । मनुष्य की अपनी रची हुई महाविपत्तियों के परिणाम दूर तक जाते हैं ।

राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक असुरक्षा, भूख और ग़रीबी जहाँ भी होंगे, अपराध और अमानवीय आचरण को बढ़ावा देंगे ही । समाज के घिनौने तबक़े इन स्थितियों का लाभ उठाकर एक हो जाते हैं और जनता पर अपनी पाशविक शक्तियों का दबाव डालने लगते हैं । रूस में माफ़िया के उद्भव के साथ मॉस्को की सड़कें आम आदमी, विशेषकर विदेशियों के लिए सुरक्षित नहीं रहीं । ह्त्या, लूट-खसोट, बटमारी और जबरन वसूली का बाज़ार गर्म था । हमारी तक़दीर अच्छी थी कि इस स्थिति की विकरालता बढ़ने के पहले ही १९९२ के अक्तूबर माह में हम भारत लौट आए थे। उन प्यारे-प्यारे लोगों और ख़ूबसूरत देश पर जो कुछ गुज़र रहा था उससे मेरा दिल बहुत दुखता था । मैं हृदय से उनके लिए प्रार्थना करती थी ।